為使各界瞭解國際漁業發展動態,本協會自民國81年12月起與國立台灣海洋大學合作,蒐集、彙整、編譯相關國際漁業訊息,按月發行國際漁業資訊紙本及電子報,隨著網路時代之來臨,本協會亦將該月刊之資訊刊載於此網頁,供各界瀏覽運用,以利各界掌握全球漁業動態及瞭解當前國際漁業議題發展訊息。

據今年3月8日的暗流新聞(UCN)指出中國於8日宣布將對加拿大產主要進口水產品加徵25%關稅,以作為加拿大對中國進口之電動車、鋼鐵與鋁製品等強化進口關稅之報復措施,並從3月20日起開始加徵。 中國國務院關稅委員會在8日聲明書附錄文件中列舉加徵關稅之品目,其中涵蓋之水產品有49種,包括比目魚、龍蝦、貝類和一些螃蟹等甲殼類在內,但不包括鮭魚。據暗流新聞貿易入口網站之報導指出,上述49項品目之加拿大產水產品去年進口到中國之量為9萬4,712公噸,進口金額為12億3,000萬美元。由於加增關稅制度的導入,加拿大對中國水產品之出口受影響金額估計約3億800萬美元。影響最大的為龍蝦與甜蝦,中國2024年從加拿大進口龍蝦約達2萬6,920公噸,進口金額達6億1,400萬美元,創下史上最高進口值。而冷水甜蝦的進口量也高達1萬562公噸,進口金額約有6,300萬美元。另外,此一新加徵關稅措施可能對從加拿大比目魚進口中國產生影響,導致其價格持續上漲。原因是2024年冷凍比目魚進口中國之量多達1萬616公噸,平均單價已創史上新高每公斤6.64美元。根據UCN貿易入口網站報導指出,自去年入秋以來,比目魚輸中之進口單價已大幅飆高。

根據日本北海道機動船舶漁業協會聯合會(以下稱北海道機動船聯)之消息指出,中國2024年進口之俄羅斯生產經處理後去頭、去內臟的明太鱈數量為48萬3,000公噸,比前一年減少12%,至於CIF平均單價則是每公噸993美元,比前一年便宜25%。 由於入侵烏克蘭所導致對俄羅斯實施經濟制裁的影響,對於中國將俄羅斯所生產明太鱈處理後再出口至歐美等消費市場的商業行為造成阻礙,以及俄羅斯提高使用明太鱈製成魚漿產品的生產比例等,這些都是上述中國減少進口的背後原因。此外,中國國內經濟惡化影響,也使得俄羅斯所生產明太鱈進口至中國的單價下跌。 一直以來,俄羅斯生產的明太鱈,在經過去頭、去內臟的處理程序後,便出口至中國,接著在當地加工成魚片,再銷往歐洲及美國等消費市場。然而,歐盟(EU)自2022年3月起便停止更新俄羅斯水產製品的出口商名單,從2024年開始,更是將包含在第三國加工後原產於俄羅斯的水產品,自進口免稅對象名單中移除。此外,英國從2022年7月起,將俄羅斯所生產白肉魚的進口關稅向上提高至35%,而美國則是在2022年及2023年所採取制裁手段,直接禁止進口原產於俄羅斯的水產品。 因為上述歐美等消費市場所採取的相關措施,一直以來以對中國出口為貿易起點的俄羅斯明太鱈,這樣的商業經營模式基礎已經出現動搖。 對此,俄羅斯也採取因應對策,加強明太鱈對國內消費市場的供應,同時還提高明太鱈魚漿製品的生產比例,像是2024年的生產量就超過7萬公噸,與2023年相比增加47%。此外,俄羅斯也努力調整明太鱈的供需平衡。 在俄羅斯國內,經過去頭、去內臟處理後的明太鱈,其批發價格(以魚身超過25公分,存放在海參崴當地冷藏、冷凍庫的產品為標準)據瞭解在2025年1月20日,從2024年夏天後持續至今的價格每公斤87盧布,一口氣上漲至每公斤130盧布(約200日圓)。

負責東北大西洋海洋環境、漁業資源研究與漁獲配額管理建議之國際海洋探勘委員會(ICES)宣布,俄羅斯從2025年12月9日起退出該委員會。事實上由於俄羅斯入侵烏克蘭而引發俄烏戰爭問題後,ICES從2022年3月起即停止俄國參與ICES之有關活動。因此俄國漁業廳官員於2024年表示,如果ICES不恢復其參與相關活動的話,俄國有可能會退出該委員會。並正式於去年10月宣布,普丁總統已正式簽署退出締約ICES有關之法案。 而ICES成立公約規定,退出締約必須向存放國提交退出締約之正式通知書,而存放國丹麥已於去年12月9日接到俄羅斯退出締約之通知書,一年後,即今年的12月9日俄羅斯的ICES參加資格將正式失效。ICES的締約國有美國、英國、挪威、加拿大…等19國。 俄羅斯與挪威一向是根據ICES建議之巴倫支海總容許漁獲量(TAC)來決定國別漁獲配額,但從2022年起,只能各自根據ICES的資源評估方法及TAC之決定辦法,獨自進行資源評估,並決定各自的TAC。

北太平洋漁業委員會(NPFC)最近公布去年12月召開之科學次委員會會議結果,該次委員會繼秋刀魚後,於本次集合並首次進行鯖魚之資源評估,短期預測指出如果依照現在的漁獲水準持續下去的話,則鯖魚資源量到2028年減少的可能性很大,因此科學次委員會建議「鯖魚的漁獲量(漁獲配額)應予以減少」。 此次資源評估採用2022年漁期(2022年7月至2023年6月)之最新數據。2022年漁期之公海及日本與俄羅斯EEZ水域推定白腹鯖親魚量為45萬公噸。但在30萬-59萬公噸之區間範圍內變動,科學次委員會,以其「評估存在不確定性,而且可能產生誤導」而避免提出任何長期管理之建議。 然而,未來五年的資源預測已經計算出來,結果顯示如果未來仍然以2022年管理期之漁獲壓力持續捕撈NPFC水域之鯖魚的話,那麼2028年管理期之親魚量只有44%可能性超過2022年管理期之水準,另一方面,如果年漁獲量限制在15萬公噸,那麼親魚量增加之或然率就提高到88%。再降到10萬公噸的話,或然率就提高到94%,因此科學次委員會此次會議建議將漁獲量抑制到目前水準以下。 去年7月NPFC開始討論的技術工作小組舉行了會議,彙整2022管理期的最新數據,科學次委員會於去年12月召開資源評估會議,而日本則於次年1月更新2024年管理期的資源評估,這樣的流程於資源穩定或增加時,一點問題也沒有,但NPFC水域近年來鯖魚之資源水準下降得非常快,很難否認數據有些過時的現象。實際上日本水產廳與水產教育及研究機構公布之最新資源評估結果顯示白腹鯖太平洋系群(含中國與俄羅斯)的親魚量評估於2023年有14.4萬公噸,較2022年之23.9萬公噸向下大幅修正。鑑於此背景下,NPFC於討論鯖魚親魚資源及其未來預測,下次評估時可能更新為更嚴格的數值。 NPFC於2024年年會中,首次規劃白腹鯖的資源管理措施。其2024-2025管理年度之暫定措施為,公海總許可漁獲量為每年圍網8萬公噸,拖網方面,則許可中國船3艘內共捕獲1.4萬公噸,EU船1艘可捕獲0.6萬公噸。今年(2025年)3月將召開之年會中,將以今年之資源評估結果為基礎,預期將檢討並修訂新保護管理措施。 至於本次科學次委員在論及秋刀魚以資源評估結果為基礎的話,限制之TAC本應不到7萬5,741公噸,但去年NPFC年會有秋刀魚TAC只能進行階段式削減,即比前一年增加或減少之幅度只有10%之決議,因此2025年度秋刀魚TAC即使向下修正,也只能修正到20萬2,500公噸。

日本水產與食品科學研究會於今年1月15日邀請水產研究及教育機構水產資源研究所底魚資源組副組長木所英昭以「氣候變遷對水產資源與漁業的影響及因應—面向未來海洋與社會的變化」為題進行演講。 木所英昭強調氣候變遷已導致漁期與漁場發生前所未有的變化,因應之道為(1)開發精確度高的資源評估與其預測方法;(2)社會經濟的因應;(3)資源增加魚種的有效利用與形塑維護魚食文化之價值觀等,他進一步表示,水產資源受到不同程度海洋環境的影響。一個典型的例子就是有數十年週期性海洋環境變化所引發魚種之交替現象,例如溫暖期太平洋其日本魷與片口鰮的漁獲增加,而寒冷時期的太平洋,此二魚種漁獲降低而真鰮漁獲量則有增加之傾向。然而雖然最近日本近海水溫不斷上升,但日本魷漁獲量卻不停下降,過去的預測模式已經不適用。另一方面鰤魚與鰆魚的漁場有北移現象,此外廣大的日本周邊水域,普遍顯示各地暖水性魚種持續在增加中。 迄目前為止,日本水產業界對魚種交替問題,一直透過替代魚種與進口海外原料魚來因應。此外,針對漁場已變化(北移)的鰆魚,由政府主導製作鰆魚加工手冊,究明魚種的特性與生態,並研究其漁獲量的預測方法等以為因應。然而,目前替代魚種的漁獲量也在下降,而進口外國原料魚也因其為國際競爭性資材而變得困難。此外,即使為了有效利用部分新增加的魚種,其漁獲量還能持續多久仍是一個問題,其生態與漁獲量預測方法的研究需要假以時日是一個不折不扣的難題。 在這樣的環境背景下,木所英昭表示有賴(1)研究人員;(2)行政單位;(3)社會採取因應舉措之必要,而且不是各自為政,非要相互協同合作因應不可。最後他表示「回顧歷史,日本人捕獲的魚種與食用的魚種隨著時代而改變,無論從短期還是長期來看,均有適應之必要」。 接替曾擔任該研究協會8年會長的北海道大學名譽教授廣吉勝治,是東京海洋大學名譽教授馬場治,他最後對此一主題演講評述如下「水產業界已因為氣候變動的原因短期間經歷各種變化,我們十分擔心身處漁業現場的業者在適應變化前能否繼續活存(營運)下去,我們研究人員不可忽視此一問題的研討」。

美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)已撤回進一步打擊IUU漁撈的擬議規則,該規則於2016年首次提出,目的係透過修訂或增強其他已生效之規則,強化對抗IUU漁撈的法規效力,例如聯合國港口國措施協定(PSMA),其訂立宗旨就是協助港口國合作打擊IUU漁撈。 該規則也將改變公海禁止流網漁撈保護法等法規對IUU漁撈的法律定義,並強化多個美國現行國際漁業相關法規中的漁業執法機制。 Oceana活動主任Max Valentine 對於撤回擬議規則的新聞表示抨擊,並強調IUU活動造成的經濟後果。渠在Oceana 新聞稿中表示,對IUU漁撈採取行動可幫助美國漁民和水產業創造公平競爭環境。據美國國際貿易委員會(ITC)估計,光是2019年美國進口IUU水產品價值就超過24億美元。 雖然擬議規則未能落實,美國已採取部分措施打擊IUU漁撈。 美國於2016年制定海鮮進口監控計畫(SIMP),要求可能受到IUU漁撈影響的特定幾種水產品進行捕撈紀錄和追溯。但部分人士認為該法律在要求漁民提供捕撈和追溯文件方面還有待改進。目前SIMP適用於13種進口水產品,NOAA於2024年11月宣布該計畫將擴大適用於所有進口水產品。 美國其他計畫,例如海上安全法、打擊IUU與強迫勞動國家安全備忘錄、以及美國貿易代表署(USTR)最新發布的打擊強迫勞動貿易戰略都涉及IUU漁撈議題。 提倡者認為還有很多待辦工作。V.主任表示,被撤回的擬議規則原本可確保美國對於其他從事IUU漁撈並漠視船隊侵犯人權行為的國家採取強硬行動。Oceana呼籲川普總統及政府團隊重新討論這項擬議規則,才能確保美國境內販售的各種水產品都是安全、合法捕撈並如實標識。 NOAA於2025年1月16日將撤回擬議規則一事刊載於聯邦公報,但尚未公開回應這項決定。

日本全國秋刀魚漁業協會副理事長加澤喜一郎於今年2月27日於該協會2025年的大會上表示,今年日本的公海秋刀魚漁撈作業將與去年一樣,從8月10日開始。明年預計也將於同日開始新漁撈作業。至於日本水域與俄羅斯水域的秋刀魚漁撈作業則一如往年,依漁船噸位之不同,將分別於8月10日、15日、20日開放作業。 加澤副理事長於貴賓致辭時表示:「去年日本秋刀魚漁業以公海作業為中心,大型漁船的漁獲狀況普遍有所改善,但中小型漁船之漁獲僅些微增加,營運狀況仍然十分嚴峻。另外去年於俄羅斯水域捕獲了一定數量的秋刀魚,為了今年能夠在俄羅斯EEZ水域作業,呼籲早日進行日俄漁業合作談判」。再者,預計於今年3月底召開之北太平洋漁業委員會(NPFC)方面,他表示「去年NPFC年會通過之秋刀魚資源漁獲配額規則,發揮了國際漁獲限制效果。今年年會將決定各國今年漁獲配額,是一個非常重要的會議,本協會將採取一切可能因應措施,以確保日本權益之維護」。 就秋刀魚公海漁撈作業而言,有關各國增加了違規取締船,因此朝強化違規取締方向邁進,因此他也呼籲日本公海作業之秋刀魚漁船除船舶監控系統(VMS)要維持正常啟動外,也要遵守資源管理規則。另外,日本秋刀魚漁業之漁船目前僱用外籍船員人數增加,請各漁船注意作業安全,以免於漁獲作業中有人受傷。

日本自今年2月25日,日本鰻稚魚,即體重在13公克以下之日本鰻苗已達可開放出口之條件。開放出口啟動條件是其國內日本鰻苗之放養量超過其上限的五成,即10.85公噸。前一個日本鰻苗漁期暫停日本鰻稚魚之出口,在隔2年後又首次可能恢復。日本出口日本鰻苗之決定是為提高國際鰻苗貿易透明化因應措施之一,於2021年2月修訂「鰻苗出口貿易管制令」後,今年是日本45年來首次出口日本鰻稚魚,以後只要日本國內放養量確認達到一定水準後,事前經水產廳核對申請表,出口證明文件以及鰻苗交易協會發出的「鰻苗產地證明書」後,即可向經濟產業部申請並核准後即可出口的制度。 此一制度推出後,2021年鰻苗漁期的3月下旬,確定在隔45年後可出口日本鰻稚魚,但2022年漁期以後,由於日本國內鰻苗的採捕量嚴重不足,滿足放養量上限一半要到3月底及4月初,由於年度可出口之時間只到4月30日止,因此可出口之時間非常短暫,出口量因而維持在最低之水平。而今年東亞三國的鰻苗較為群集,因此滿足出口條件的時間比往年早一個月左右。 據鰻苗交易協會有關人士表示該協會從鰻苗放養量滿足出口條件以來,就一直收到有關簽發原產地憑證的詢問。如果實際出口成真的話,就成為2023年漁期以來隔2年後再度有鰻苗出口。 最近5年日本鰻稚魚出口之實績為2020年44.8公噸,2021年有17.0公噸,2023年則只有8.5公噸及2024年之18.2公噸。這些出口之日本鰻稚魚幾乎全部是體重超過13公克的魚組成,這樣大小的魚本來就合法可出口的。

日本主要生產魩仔魚之靜岡縣海域(駿河灣遠州灘),其2024年魩仔魚漁期(2024年3月21日至2025年1月14日)6個卸售漁港之總漁獲量約2,096公噸,比前一年減產18.6%,這是從該漁業自1975年有漁獲量統計以來之最低漁獲量,漁獲總值約25億4,107萬日圓,比前一年減少35.1%。每公斤之單價約1,213日圓,比創下史無前例高價之2023年漁期便宜20.3%。 據靜岡縣水產與海洋技術研究所彙整之漁獲量顯示,2024年漁期之海域別魩仔魚漁獲量為駿河灣817公噸(上一年有1,126公噸)、遠州灘1,278公噸(上一年1,449公噸)。2024年魩仔魚漁業於3月下旬漁期解禁後到4月上旬漁況尚佳,但其後一直在低迷漁況下推移,到5月下旬才略有所回升。8月分又因受颱風之影響作業日數大為減少,單月漁獲量創下過去同期之最低,只有36公噸而已。9-12月之月別漁獲量除12月較前一年同期高外,其他各月份均低於過去5年同期之月別平均漁獲量。 根據靜岡縣水產海洋技術研究所指出,造成漁獲量減少的原因除魩仔魚親魚太平洋系群片口鰮的資源正處於低水準外,黑潮蛇行現象持續發生,致黑潮流徑發生變化(其續流路線向北移),導致黑潮暖水難以進入靜岡縣沿海魩仔魚漁場的特殊海洋環境。而漁獲統計顯示,靜岡縣魩仔魚漁獲量迄今為止最低漁獲量是2004年漁期之2,460公噸,而2023年漁期之2,574公噸漁獲量則是次低漁獲年度,事實上2023年12月之漁況佳,單位月獲量達253公噸才得以免除最低漁獲量之年分。而2005-2016年漁期之漁獲量均在6,000-8,000公噸間推移。而2017-2021年漁期則年漁獲量則下滑到4,000-5,000公噸間推移。2022年進一步下滑到3,436公噸之年漁獲量,2023年漁獲量持續下滑到2024年漁期之創下史上最低漁獲量。 另一方面,靜岡縣之魩仔魚漁期之年平均單價而言,2018年至2022年每公斤平均單價於600-900日圓間推移,2023年漁期因日本全國魩仔魚減產,每公斤單價上升到1,522日圓。而2024年漁獲量持續下滑,但其每公斤之1,213日圓單價反而較前一年便宜,據相關業者指出這是由於2024年靜岡縣以外其他魩仔魚產地漁獲還不錯之故。

據日本財政部最近公布之鰤魚類出口量統計顯示,2024年出口量達3萬7,209公噸,比前一年成長12.6%,出口總值則與前一年難分軒輊,達414億2,674萬日圓。日本鰤魚類出口以養殖鰤魚為主力,此一漁季之成魚出貨尾數多,但夏季受高水溫與赤潮多影響,魚體尺寸未增加,出貨重量供應量不足,因此其市場行情價格相對保持堅挺。然而,以美國為中心之海外市場只喜歡6公斤以上大體型鰤魚,致日本原本對2025年鰤魚出口充滿不安。好在輸往南韓之活鰤魚顯著增加79.7%,出口值達75億7,624萬日圓。日本鰤魚類光去年12月單月出口量就較上一年增加30.3%。達6,459公噸,出口總值則增加38.0%,達59億8,128億萬日圓。其中出口到南韓的活鰤魚成長37.1%,達2,188公噸,略少於出口到越南的整尾冷凍鰤魚,從金額來看其活魚出口單價成長28%,達1,379日圓,因此出口到南韓的活鰤魚總值增加75.4%,達30億1,838萬日圓,超過出口到美國的冷凍魚片,南韓成為排名第一的日本鰤魚出口國。 南韓對大尺寸鰤魚生魚片等之食用需求大,因此日本養殖鰤魚秋天出貨時節一開始後,對韓之出口量就增加,10月有359公噸,11月1,549公噸,12月更超過2,000公噸,主要原因是因為去年野生鰤魚漁獲量減少而其養殖之黑石鱸的產量又不安定等,加速高價買入能安定供給需求的日本養殖鰤魚現象。即便進入2025年新年後,出口還是持續熱絡,可望維持到3月。 至於日本產鰤魚且全年穩定出口到美國的冷凍生魚片,去年12月單月增加12%的511公噸,金額與前一年同期持平為11億6,034萬日圓,單價則約滑落近10%的2,272日圓。去年累計輸美量也成長15.2%,達9,194公噸,單價則便宜19.4%,為2,151日圓。由於南韓高價採購,日本養殖鰤魚對輸往美國市場確保有擔心之疑慮。 出口量增加最多的是越南,以整尾冷凍型式出口到越南的鰤魚在越南加工後,通常會重新進口日本,去年12月較前一年同期增加20.4%,為2,255公噸,出口金額增加1.4%,達4億7,269萬日圓。

日本水產廳於1月30日就白腹鯖及花腹鯖對馬暖流系群召開第4次資源管理方針檢討會,會中所提之2025管理年度(7月至隔年6月)總容許漁獲量(TAC)為22.55萬公噸,較2024管理年度增加5,600公噸(增加2.5%)。 根據去年最新的資源評估可知,2025管理年度之生物學容許漁獲量(ABC)為白腹鯖25.7萬公噸、花腹鯖4.8萬公噸。然由於該評估係將南韓的漁獲量亦納入考量,關於在日本專屬經濟區(EEZ)內之ABC,白腹鯖佔70%、花腹鯖佔95%,因此合計TAC為22.5萬公噸。 因兩系群之親魚量皆高出限制參考點甚多,可見資源呈復甦趨勢。為此,在10年後(2035年)親魚量有50%以上機率超過目標參考點的漁獲情境中,將未來就漁獲量進行調整的最大係數β設定為0.95。 其中在白腹鯖方面,即便其調整係數β設定為0.95,10年後其親魚量超過目標參考點的機率為61%,遠超過50%。因此有與會者表示:「為能最大限度利用日本國內的鯖魚資源,希望β能設定在1至0.95之間(例如0.98等)」,對此水產廳人員回覆:「由於資源評估具不確定性,倘將β設定在0.95的話,則能提前達成最大持續生產量(MSY)。」為此,最終會中通過將β設定在0.95。 另由於該等資源依MSY進行TAC管理已邁入第五年,水產研究及教育機構亦就目標參考點及漁獲情境提出提案,而會中亦獲與會者一致同意通過。

據日本農林水產部公布之資料顯示2024年日本農林水產食品出口總值為1兆5,073億日圓,比上一年成長3.7%,也是初次突破1.5兆日圓。長期以來農林水產食品之出口總值一直保持穩定成長,從2016年的7,500億日圓成長到8年後的2倍。其中出口最多的是農產品,達9,818日圓佔總出口額之65.1%。比前一年成長8.4%,如果維持此一成長率的話,今年光農產品就可超過1兆日圓。其次之水產品為3,609億日圓,2004年由於受到中國全面禁止日本產水產品進口,故水產品出口量比前一年雖然負成長7.5%,但比起水產品出口值創史上新高之2023年的3,901億日圓,及次高之2022年的3,873億日圓,仍然高居有史以來第三高,佔出口總值之23.9%,不及2022年之26.8%。 不過去年在香港與中國暫時全面禁止水產品進口,水產品之出口受到重大打擊情況下能創下此出口實績,還是令人刮目相看。而整體食品之出口總值仍然能呈現逐步成長的態勢,凸顯出海外對日本食品需求仍在上升中。日本有關人士認為這是由於海外日本餐廳增加,加上日本料理在入境旅客(訪客)間越來越受歡迎,其歸國後外出食用日本料理的人增加,另外日本的貿易商社拓展銷售管道亦功不可沒。 中國於2023年8月下旬,為反彈日本將福島第一核電廠之ALPS處理水向海洋排放而全面禁止日本產水產品之進口,導致2024年中國與香港對日農林水產食品的進口總額減少844億日圓。中日兩國已合意要解除此一進口禁止令,但確定之生效日期仍然未知,但只要禁令一解除,日本之農林水產食品之整體出口總值可望再次驟然增加。 僅就2024年之水產品出口而言,根據業界的彙整統計,出口量有45萬514公噸,金額達3,611億日圓,比前一年之量值分別減少5.4%與7.5%。2023年雖然其後半年受到中國禁運之影響而缺乏成長動能,但出口總額仍然突破3,900億日圓之歷史新高,但2024年是2020年受新冠疫情影響,出口放緩以來,即4年以來首次出口額下降。反之,出口量則已連續3年下降,出口量值頂峰為2018年之75萬公噸,下降到2024年之30萬公噸,降幅達40%。 2018年日本年間有近25萬公噸漁獲量之秋刀魚,其後其資源低迷致日本2024年之漁獲量連6萬公噸都不到,明太鱈與秋鮭於日本近海之漁獲量也十分低迷,魚價飆高等,迄今為止支撐出口量魚種產量的下降,阻礙了出口量之復甦。 另一方面,新出口趨勢也正在形成中,作為中國的替代加工區,帶殼扇貝目前已銷往越南、泰國、印尼等地,而去殼之扇貝市場也拓展到歐美澳等國家。明太鱈之原料魚產量不足,因此輸往原來國家的比率減少,但出口到意想不到目的地,如遠在非洲一角的奈及利亞的量也急劇增加。 如上,2024年儘管受到歷史性日圓貶值,有利出口之大環境,但水產品則受到資源不穩定的困擾,就近年支撐日本海洋漁獲量大黑馬的真鰮,也難以確定其高資源行情可維持多久,連扇貝的產量預期未來也會下降。 至於農產品方面,出口產品增加包括日式咖哩和其他醬料調味品、綠茶、牛肉(每年約70-80億日圓)、清涼飲品、日本酒、糖果及蘋果(每年約30億日圓上下)。日本水產加工品則以具有多種多樣的風味與形狀,且均是日本特有的聞名,出口雖然不免有所障礙,但似乎值得挑戰。

日本陷入北太平洋鯖魚漁況長期低迷不振,加工用原料魚不足之問題。由於其與加工和冷凍業者的生存息息相關,因此波崎水產加工協會(會長為高木安四郎)有鑑於日本海對馬暖流之白腹鯖系群之資源有增加傾向,但其主要產地處理能力不足,有些港口甚至因此限制漁船進港拍賣鯖魚漁獲,如果能夠在高品質狀態下運送的話,將有助日本國內鯖魚漁獲之有效利用。為此該協會正在檢討日本海產之生鮮鯖魚經由陸上運送至東北部加工之可行性。 日本的鯖魚漁業大約從3年前開始逆轉,豐饒資源由太平洋側轉向日本海側移動,即其分布發生「西高東低」的變化。根據北太平洋漁業委員會(NPFC)之報告指出,棲息水域擴及公海之白腹鯖太平洋系群而言,僅中國大陸之漁獲量就從2022年之11萬856公噸,下滑到2023年之4萬8,850公噸,俄羅斯也從2022年之4萬9,894公噸,減少到2023年之1萬5,540公噸,下降幅度達69%之多,雖然這兩國的白腹鯖漁業作業實態與漁獲報告之信賴度受到質疑,但就連日本北海道東部到三陸、常盤近海之白腹鯖也漁獲欠佳,顯然白腹鯖並非改變分布水域,而是資源減少之故。因此儘管銚子與波崎地區的鯖魚冷凍與儲存能力在全國名列前茅,但其冷藏倉庫並無法裝滿。相反的,分布於日本海之對馬暖流白腹鯖系群的資源量與親魚量都穩定地增加。2024年12月對馬近海的白腹鯖漁獲量較前一年同月大幅增加,卸魚量創史上新高。而且由於太平洋側漁況低迷,導致其漁獲之市場行情走高,一箱(17公斤左右)平均單價不乏有超過3,000日圓以上的時日。目前日本海沿岸各卸售鯖魚之漁港,其保鮮處理能力顯然已經趕上白腹鯖資源的快速復甦。運輸到波崎加工協會之會員已確認其品質等合乎加工鮮度需求。此測試並非由該協會單獨進行,而是與日本圍網漁業協會以及日本水研機構所屬之開發中心合作進行的結果。測試之所以選長崎松浦漁港進行運送生鮮白腹鯖,是由於松浦距波崎是最遠的距離(約1,300公里),如果其運送之白腹鯖鮮度符合標準的話,可以確定由境港與敦賀運送也不會有問題。試驗之目的為選擇適當的保冷條件的測試。另一方面,據協會會長高木安四郎透露,石川縣的圍網業者也提要運送生鮮白腹鯖之要求,如果由全澤漁港運送到波崎,其距離與波崎到八戶漁港沒有很大差別,均在600公里左右,而且由八戶送生鮮原料魚到波崎並不罕見,因此其可行性「不難想像」。當然,從冷凍公司的角度看來,透過陸路運送白腹鯖到波崎之冷凍效率很低,能否獲利也值得懷疑。然而高木安四郎認為「先試試看並考量一下,由於太平洋漁獲低迷狀況不知道要持續多久,因此最好盡可能擁有多種選擇」。 當然透過上述之努力,希望也有助於抑制大西洋鯖魚之價格。去年挪威、英國與法羅群島等國達成削減20%大西洋鯖魚漁獲配額的協議,因此其魚價預期會進一步飆漲。高木會長表示:「善用國產鯖魚之調度,希望能稍微抑制過熱的進口白腹鯖價格,同時有效利用國產資源,讓國內加工業者與漁業得以存活下去。」

日本技術士協會於元月11日舉行水產組演講會,邀請日本水產教育及研究機構所屬之水產大學校副教授松本浩文以「推動下關漁港的數位化發展」為題進行演講。他介紹了其所開發之一款應用程式,可用於近海拖網漁船於進港卸售漁獲前與市場批發商分享其漁獲之資訊,以提高卸售漁獲之價值。松本浩文表示其開發此應用程式之目的是為了推動拖網漁業往數位化發展,以提高作業效率並增加漁獲水產品之價值。該應用程式具有漁民一輸入其漁獲資訊後自動計算其卸售價格,即向漁民提供其漁獲之拍賣價值,以有效收集其漁獲資訊。網路環境採用完全獨立系統,使用可以在任何電子產品商店買到的零件組裝了一個網狀Wi-Fi系統。系統每六小時重啟一次的想法付諸實踐,從而使得網絡安定化得以實現。 拖網漁業過去漁獲魚種、魚體大小及量等資訊均記載在漁撈日誌中,但透過導入此一應用程式,上述漁獲資訊可同時由船上之船長、漁撈長、公司等共享。漁撈長也可以從漁撈記錄的煩冗工作中解脫,並專心致力於漁撈作業等優點。漁船預計入港時間,可以設定諸如30、10、3浬等任意距離,以電子郵件將漁撈狀況通知漁港魚市場,向市場通報每艘船的漁獲狀況,並根據5點標準評估市場批發商對每一魚種的需求情況,並將之回饋給漁民。松本浩文解釋此一系統的優點是「是否及時或何時發布漁獲資訊,完全由漁民決定,漁民可用類似電玩遊戲的方式披露漁獲資訊」。 據下關水產振興局每航次卸售漁獲金額顯示,2019年還不到900萬日圓,但同年導入數位化應用程式後,每航次之卸售額開始往上提升,到2022年以超過1,300萬元。此應用程式是由生物智能研究中心在「強化促進創新研究計畫」項目下所支持之計畫,水研機構為了將該研究成果能付諸社會實踐而制定規範,並於2023年6月22日新設Digital Fisheries責任有限公司。雖然松本浩文表示:「該系統基本不需要維護,但該公司成立之目的是為了能實際用之於社會(產業),為了降低成本,目前將公司設在大學裡,且由松本浩文本人經營公司之營運,以低價提供服務」,他進一步表示「將視未來3-5年營運情況再考慮公司未來之方向」。目前該系統已有下關12艘、濱田6艘、八幡濱2艘漁船採用中。他表示:「未來公司將持續維持服務並確保能永續營運、相信漁港、漁業數位化發展具有很大的潛力。」

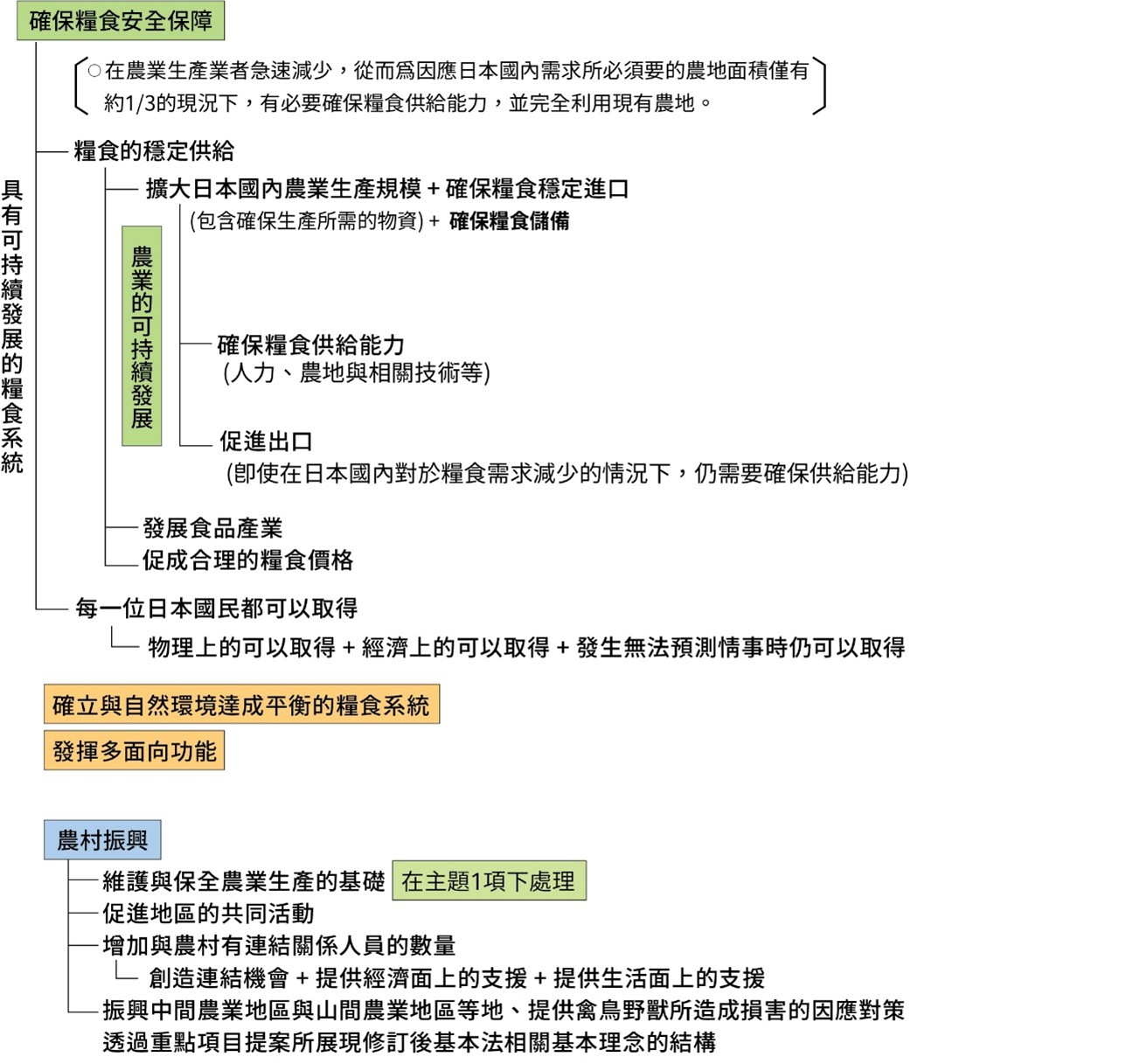

日本農林水產部於2025年1月22日在位於東京市總部舉行第116屆糧食、農業與農村政策審議委員會企劃分組會議,並於會中介紹2024年度時已確立之與糧食、農業與農村基本計畫有關的重點項目及提案,同時聽取出席委員對於提案的建議。針對全新納入糧食安全思維修訂後基本法所呈現出的基本理念,除了賦予其核心政策地位,以利在一開始的5年內集結所有資源持續推動結構改革相關工作外,同時也表示將滾動調整作為每年檢視工作依據的相關目標與重要績效評估指標(KPI)。 日本於1999年制定的糧食、農業與農村基本法,又被稱為日本農業政策的憲法,作為確保日本國內糧食穩定供給及農業政策有關施行策略的基本方針,一直沿用至今。考量到近年來日本在糧食安全上所遭遇的風險升高,以及基本法制定以來歷時25年的相關情勢變遷,於2024年6月,經過大幅修改內容的修訂後基本法開始施行。現階段,包含與水產品關係也非常密切的在糧食系統內,落實具體施行策略的相關工作正在積極進行中。 在重點項目提案中,從試圖實踐基本法所彰顯「確保糧食安全」、「農業可持續發展」、「確立與自然環境達成平衡的糧食系統」、「發揮多面向功能」,以及「農村振興」等基本理念的角度來看,共設定以下五大主題:(1)日本國內糧食供給、(2)促進出口(擴大出口等政策所帶來「來自海外的價值產能」的進一步強化)、(3)針對每一位日本國民的糧食安全與可持續發展的糧食系統、(4)確立與自然環境達成平衡及發揮多面向功能,以及(5)農村振興。 由於已經確立將依據本次基本計畫致力推動相關工作的作法,為了提高實際成效,至少每年會檢視一次相關目標的達成狀況,而欲完成根據「規劃、執行、查核、行動」(Plan-Do-Check-Act;PDCA)循環管理模式所進行的施行策略檢視修訂工作從而設定的目標與KPI,也已經採取按照不同主題予以對應的方式進行相關的彙整作業。 本次會議中,儘管與會者對於重點項目提案的內容都表達支持態度,但多數意見仍希望可以修改提案結構及相關細部論述。在設定的目標與KPI部分,也有委員指出,「這些難道不是已經先有施行策略後才設定的指標嗎?」對此,事務單位回應談及因應的可能方向,「我們已經深切認知到有必要再加倍努力,針對生產者、消費者與食品業者推廣相關內容。但無論如何,還是希望可以於相關論述中呈現已充分傳達在一開始的5年內將會推動結構改革工作的相關內容」。 本次重點項目提案中,與水產品有關部分,可以在(1)日本國內糧食供給,以及(2)促進出口等這兩大主題看到相關論述。針對前者,是透過與現行水產基本計畫予以連結的作法,納入改善漁業資源調查與評估方式,以確實執行資源管理工作,以及推動捕撈漁業與養殖業的成長產業化等相關文字。 下一屆企劃部會會議預計在2025年2月5日舉行,會中將一步深入討論有關內容。

日本自民黨水產總合調查會會長小泉進次郎著眼於每年6月由內閣批准的「經濟財政管理與改革基本方針」,成立「水產強韌化專案小組」和「海洋地方創生專案小組」(涵蓋海洋產業、海洋環境和「Gyoshoku」)兩個專案小組。前者由參議員山本敬介擔任召集人,後者則由眾議員長谷川淳二擔任。各小組將透過聽取專家和產業現場人員意見來深化討論,並於4月前向政府提交建議。 水產強韌化專案小組將深入探討水產廳於2023年6月舉辦的「因應海洋環境變化之漁業狀況檢討會」中五大支柱的其中兩項:「捕魚方式與捕撈魚種的多元化與轉換」以及「確保與培育從事多元化活動的管理機構」。 海洋地方創生專案小組則將處理正在加強政策推動的海洋產業、海洋環境,以及由長谷川召集人的故鄉愛媛縣愛南町所提倡的七種「Gyoshoku」概念(魚觸、魚色、魚職、魚殖、魚飾、魚植、魚食)。(譯註:上述七個詞彙諧音皆是Gyoshoku)。 小泉會長在說明專案小組設立目的時表示,雖然「不確定兩個專案小組是否能夠因應產業所面臨的中長期挑戰」,但「即使僅是同時運作這兩個專案小組,對水產廳秘書處而言也有相當負擔。我想進一步思考我們如何能夠承擔其他問題」。

日本自民黨水產總合調查會(會長:小泉進次郎)於2月19日召開「水產業強韌化專案小組」第2次會議,會中就漁業第一線現場所面臨的問題,聽取漁業公司代表與產地中間商代表等之意見。 近年來為因應外國漁船等環境變化之影響,日本國內已針對提升漁船建造效率備妥相關援助體制,但由於與沿岸漁業之間的摩擦無法解決,以致目前毫無進展,並導致漁獲量與漁業從業人員逐漸減少。 對此,小泉會長表示:「在當前無法遏止負向螺旋之情況下,我們須跳脫過去的應急性措施模式,而今後為改善日本的水產業體質,亦須改變預算編列時之思維。」 其次,漁業公司丸吉株式會社(位於青森縣八戶市)社長川村嘉朗在會中表示,希望總容許漁獲量(TAC)制度能有更彈性的運用方式,而受到漁業調整問題之阻擾,導致漁期無法重新調整。 再者,針對漁船租賃計畫,川村社長表示:「目前雖然有提高補助上限,但受到船價高漲之影響,導致去年需10億日圓建造的漁船,今年的造價則上漲至12億日圓,因此希望能有進一步的援助。」 另一方面,同時經營海上貨物運輸業及鮮魚批發業的產地中間商西川株式會社(位於千葉縣勝浦市)社長齋藤廣司表示:「本公司今後將經營多種漁業,希望政府能與漁民站在一起共同面對海洋環境的變化,並予以更具彈性的因應。」對此小泉會長則回應,對於問題意識的認知有所共識。

提供場域讓相關專家探討水產資源復甦與確保水產業永續經營相關議題,名為「Chatham Fish」的日本民間論壇(以下稱CF論壇,行政相關事務由UMINEKO永續發展研究所協助處理),於2025年1月9日彙整其過去一年間的討論重點,並對外發表相關內容,而其中CF論壇所提出最終版本建言的核心建議正是「是否可以讓日本漁業成為適合投資的對象」。在海洋環境變化速度與日本漁業衰退現象都非常顯而易見的現今社會,CF論壇建議應該透過推動讓經營者「股份有限公司」化的作法,以利迅速做出決定,同時明確責任歸屬,並使漁船漁業成為經營核心,建立起10年後就能夠獲利的永續漁業經營模式,而以上就是CF論壇想要向日本水產界傳遞的訊息。 CF論壇當初在進行相關討論時,是以「為致力於資源管理與改善漁業經營環境的漁業經營者提供資金支援對策」為題開始切入。根據日本現行的穩定漁業收入對策,無法充分因應一定期間內休漁與禁漁所帶來資源管理上的相關問題,過去都在尋求有效的資金支援對策,以確保資源管理工作與漁業經營環境得以存續。然而,CF論壇認為若只倚賴暫時性資金支援對策,將無法確保日本漁業未來持續發展的可能性,而透過融資借貸等金融手段維繫漁業經營作法也已經到達難以為繼的階段。因此,CF論壇表示,「不應該透過融資借貸來維繫漁業經營,而是去打造會讓投資者想投入資金支持的漁業模式,這才是資金支援對策另一種體現方式」,並建議有必要針對致力於資源管理與改善經營環境的漁業經營者建立起一套資金支援模式。 上述資金支援模式得以成立的要件,原則就是要設立所謂的「股份有限公司」,成員為持有超過半數股份且現仍存續的漁業經營者,除了需要承諾會致力於漁業資源復甦與維繫日本國內的漁業環境外,還必須規劃為期10年以上的中長程事業計畫,確保漁業經營得以永續發展。在漁業資源穩定回復時,不僅漁獲配額可以成為漁業經營者收入的重心外,針對漁業資源規模來相應管控漁船船數的政策也會變得比較容易推行,如此便能夠建構出10年後仍然能夠持續發展的永續漁業經營體制。 投資者本身也會有規劃,對其而言,如果10年後就可以獲得回報的話,投入資金的意願就會變得比較強烈。而藉由尋求友善自然環境的漁業經營模式的作法,也會成為旨在向海洋永續發展相關經濟活動提供資金支持的藍色金融(blue finance)的適用對象,如此便有可能將一般消費者也納入資金投入的來源,進一步擴大投資者的範圍。至於有潛力成為前述適用對象的漁業資源及漁業模式,CF論壇列舉出以太平洋黑鮪為目標魚種的鮪延繩釣漁業、以遠東多線魚及明太鱈為目標魚種的底拖網漁業、以虎河魨為目標魚種的河魨延繩釣漁業,此外還提到定置網漁業。 身為CF論壇的專家之一,也任職於UMINEKO永續研究所,同時還是萬事通水產商談室afc.masa代表宮原正典,為CF論壇專家們過去一年來的討論重點做出總結並表示,「如果考慮到未來發展的話,同時也從糧食確保的角度來看,倚賴從國外進口的作法已經變得愈來愈不可靠,所以魚類商品的價格毫無疑問會水漲船高。正因如此,如果能夠規劃出未來10年後的發展前景,不管是所需資金,還是人力資源,都將自動匯聚而來。尤其是為了擘劃漁船漁業的未來發展,我認為應該要站在水產界整體的角度來思考問題」。 CF論壇2024年一整年討論重點的彙編內容,詳情可以參照UMINEKO永續發展研究所的官方網頁(https://www.umineko-usi.com/)。

由於海洋環境遽變對漁業之影響日益明顯,日本JF全國漁會將與東京大學和日本財團攜手合作,於1月20日在東京召開記者會表示,自今年4月起正式啟動一項調查海洋環境變化對漁業影響之專案計畫。 該記者會由全國漁會會長坂本雅信、日本財團會長笹川陽平及東京大學大氣海洋研究所所長兵藤晉出席參加,並對漁業相關環境與該專案計畫內容進行說明。除該三方組成綜合委員會外,由農林中金總合研究所及NPO法人營造里海研究會議組成現場監測小組、東京大學教授木村伸吾與牧野光琢則參與分析暨調查小組。 在該項調查中,隸屬JF全國漁青連之日本全國12個道府縣(包括北海道、青森縣、宮城縣、石川縣、靜岡縣、滋賀縣、大阪府、岡山縣、廣島縣、佐賀縣、鹿兒島縣與沖繩縣)的13位青年漁民擔任監測員,而2025年度則預計增加至20人。其所蒐集的資料除目前的連續水溫資料外,亦將增加鹽分、垂直水溫資料等調查項目。 再者,渠等透過「FishGIS」此一手機應用程式即時與學者分享珍貴魚種的位置資訊,以達成海洋環境變化可視化之目標。另外,未來將運用生物紀錄(Bio-logging)追蹤魚隻動態,並將追增DNA調查與分析等項目,以擴充日本周邊海域的監測平臺。 坂本會長表示:「為了瞭解在海洋環境變化的情況下,我們應該如何規劃未來,務必要讓這個專案計畫執行成功。」笹川會長則說:「透過推動這個專案計畫,希望能為日本的糧食安全以及不可或缺的水產品管理作出貢獻。」兵藤所長亦表示:「這是與漁民合作開展研究的機會,我們希望能夠提出未來應該採取的行動。」

「海洋挑戰方案2024」是一項為了向志在挑戰海洋與水源環境相關科學研究的日本高中生提供支援與後盾的專案計畫,其全國大會於2025年2月15日在位於東京市「TKP Garden City PREMIUM東京車站日本橋」舉行。會中由在2024年夏天日本全國5個區域地方大會中脫穎而出的15位次世代研究新銳相互較勁,發表其研究成果,而大會最優秀大獎則是頒給就讀於早稻田大學附設高中的鈴木雅人同學,他的研究主題為「針對沖繩原產珊瑚所帶有細胞毒素調查結果與砂葵毒素之謎」。 這項專案計畫於2025年正式邁入第8個年頭,到目前為止,累計已經有1,358位可說是海洋與水文環境科學研究方面的潛力股參加。在2025年的全國大會上,每位參賽者都給與7分鐘口頭發表時間與5分鐘問答時間,並由5名審查委員針對研究構想、投入的熱情程度、研究過程,以及未來發展潛力等4個項目進行審查評選。 鈴木雅人所關注的珊瑚類毒素並沒有前人進行過相關研究,於是他便針對桑給巴爾花群海葵這類珊瑚所內含的砂葵毒素(PTX這種毒素也在日本南部海域棲息的海生魚等一部分生物體內被發現,且因為常常引起食物中毒緣故而為人所熟知)進行徹底調查與研究。 此外,由於桑給巴爾花群海葵帶有多種毒性蛋白,鈴木雅人在研究過程中,就曾有過砂葵毒素主要成分是否就是源自海葵,且因為具有超強抗癌功效而聞名的「Actinoporin」(海葵細胞毒性蛋白的統稱)等種種猜想。 身為審查委員長的「Leave a Nest」股份有限公司製造研發事業部部長岡崎敬,在參賽者口頭發表時給出以下講評內容,「在憑藉熱情與大學關係人士進行交流合作之後(不侷限在本身還只是國高中生的框架),以作為一名研究人員身分,面對自己所選擇的研究主題」,顯示出參賽者的研究內容都非常優秀。而獲得本次全國大會最優秀大獎的鈴木雅人同學則表示,「非常開心能夠讓大家知道珊瑚所蘊藏可能發展潛力,如果可以進一步從珊瑚身上成功研發出相關抗癌藥劑的話,就真的太棒了」,對於未來還想要再深入挖掘的研究內容顯得幹勁十足。

日本水產學會九州分會於日前在長崎市長崎大學水產學系召開分會大會,日本Euglena股份有限公司(以下稱E公司)於會中發布消息指出,在投餵混入屬於微細藻類眼蟲藻成分飼料後,已成功確認具有提升紅魽幼魚生長速度,以及增強其自然免疫能力的潛力。 上述相關研究,是由E公司與鹿兒島大學水產學系助理教授橫山佐一郎共同執行完成。 研究進行方式是在為期30天時間內,針對兩組人工種苗的紅魽幼魚, 一組投餵混入1.0%眼蟲藻粉末的混合飼料,另一組則投餵未混入該粉末的飼料,接著再比較兩組間的差異。在研究開始時,魚體重量為23公克,在研究結束後,投餵含有眼蟲藻成分混合飼料的魚體成長至144公克,投餵不含該成分飼料的魚體重量則有134公克,兩組紅魽增重率分別是532%及491%,因此可以確認含有眼蟲藻成分的混合飼料具有提升魚體生長速度的效果。 有關魚體組成成分,據瞭解由於食用含有眼蟲藻成分混合飼料的紅魽,其魚體粗脂肪含量較高緣故,可以認為伴隨著提供魚體能量來源的持續積累,便具有讓魚體不斷生長的可能性。 而在可以顯示自然免疫能力的溶菌酶活性部分,食用含有眼蟲藻成分混合飼料的紅魽魚體,每1毫升可以有0.04U,比起未食用含有該成分混合飼料魚體的0.03U還要高。因此,研究結果的結論是,可以認為含有眼蟲藻成分的混合飼料具有增強魚體自然免疫能力的可能性。 至於在脂肪以外的其他魚體組成成分,以及血液中GOT與GPT等肝功能指數活性、中性脂肪與葡萄糖濃度,作為研究對象之用的兩組紅魽,彼此間則未有差異。 為了讓研究成果落實為可以在市場上販售的產品,E公司已預定今後將進行實測試驗工作。此外,除了本次作為研究對象的紅魽,E公司未來也將會針對鰤魚及真鯛等養殖魚類,持續進行投餵含有眼蟲藻成分混合飼料後,對魚體所造成可能影響的相關研究。 到目前為止,E公司已經發表過一些顯示眼蟲藻所含有裸藻澱粉這類稀有成分有助於維持與調節人體免疫力的相關研究成果。據瞭解,裸藻澱粉屬於β-葡聚醣的一種,一般認為被人類或動物攝取後,就會對於體內黏膜免疫方面的免疫細胞產生作用,進而發揮免疫活化功能。因此,裸藻澱粉對於魚體也具有能夠產生相同效果,從而促進養殖魚類得以健全生長的巨大潛力。

日本沖繩縣的JF勝連漁會(位於宇流麻市,理事長為玉城謙榮)、TOPPAN Digital股份有限公司(以下稱T公司,位於東京市文京區,社長為坂井和則),以及宇流麻市政府等3方,於2025年1月15日,利用勝連漁會的場地共同召開記者會,宣布由沖繩縣所生產的海蘊已經成功獲得藍碳積分(blue carbon credit)的認證資格,創下日本國內首例的相關消息。今後,上述3方也將繼續推動擴大海蘊生產規模,以及確保海藻林健全生長等相關作為。 在記者會上,T公司副社長柴谷浩毅表示,該公司與勝連漁會、宇流麻市政府等3方於2021年9月時,共同設立「在日本全國第一生產地沖繩縣宇流麻市發起挑戰,透過海蘊自然採苗與維護海草相關行動所衍生具有未來性的漁業專案計畫」,並說明在該計畫設立後所採行的相關行動。 柴谷浩毅還提到,在致力於引進將自然環境納入考量的水產養殖業與漁業的數位轉型(Digital Transformation;DX)技術所帶來的穩定生產模式後,沖繩縣所生產的海蘊便成功獲得來自日本藍色經濟技術研究協會(Japan Blue Economy Association;JBE)在「J藍色積分」上的認證,總計可達成21.7公噸二氧化碳吸收量。 此外,柴谷浩毅表示,T公司與勝連漁會已經達成合作協議,為達成減輕海蘊生產時的人力作業負擔與提升品質管理強度等目標,研發出由以下3種應用程式所組成,名為「InnoReef」的漁業DX解決方案:(1)品質判定人工智慧(AI)、(2)生長日誌紀錄,以及(3)重量管理。在使用重量管理應用程式所記錄的資料後,就可以計算出申請藍碳積分的海蘊收成量;此外,透過T公司本身獨有方式,還能夠執行推算海藻林所佔面積等工作。 勝連漁會玉誠會長則在記者會上提到,由於受到海水溫度上升與陽光日照時間減少等氣候變遷所造成的影響,海蘊生產工作被迫面臨非常嚴峻的考驗。因此,他期許表示,「希望今後也能夠利用數位化技術,讓更多的漁業經營者熟悉透過應用程式進行漁場管理的模式,以持續提高海蘊的生產量」。 此外,宇流麻市市長中村正人也在記者會上介紹市政府到目前為止所推動各式各樣的飲食教育及宣傳活動,包含為市內托兒所及學校的營養午餐安排海蘊料理,以及向名為「COOKPAD」的食譜共享網站提供海蘊料理的食譜等。中村市長並充滿幹勁地表示:「期盼透過這樣的活動提升海蘊的知名度與產品價值,並藉此擴大消費需求,以維持並拓展海蘊的生產規模。」 本次售出藍碳積分所取得的收益,預計將使用在支援海蘊生產的相關目的上,包含維持並擴大海蘊養殖的規模、確保海藻林健全生長,以及解決漁業經營者所面臨人手不足的問題。此外,T公司的職員宮里春奈還在記者會上表示,「除了勝連漁會外,本公司預計從下一年度後,也會開始推動與沖繩縣境內的其他漁會進行相關合作事宜」。

日本科學技術振興機構(JST)於2024年12月9日針對未來社會新創計畫舉行第3次成果報告會。由水產研究及教育機構理事長中山一郎以「引進新世代水產養殖系統」為題,報告由該機構與京都大學及東京海洋大學合作致力於為解決水產養殖業所面臨的問題而展開之研發成果。中山理事長表示「世界人口增加與其飲食生活之改善,有可能引發蛋白質供需平衡被打破的「蛋白質危機」,然而隨著漁船漁業生產量已觸頂,因此水產養殖在確保蛋白質供需上將擔負重大之角色」。此一研究團隊以京大為中心組成之「飼料團隊」,推動以植物資源作為飼料原料,以不靠魚粉、魚油為原料,而開發維持魚類健康成長之飼料。團隊透過一種能產生生物必須營養成分DHA的微生物橙黃壺菌(Aurantiochytrium)之培育,並用於白腹鯖之飼育試驗,成功的用微生物油取代飼料中所含20%的魚油。又以東京海洋大學為中心組成之「育種團隊」則透過種魚提前成熟及利用遺傳基因選擇優良種魚,以達到以較少飼料培育出能快速成長的優良種魚為目標。此外該團隊也利用絕育技術防止優良品種出口到外國,及透過生殖細胞保存的方法以建構「種原庫」。 另外由水教研機構與東京大學組成之「日本模式之水產養殖系統開發團隊」,則以建構一個可利用天然能源的沿近海水產養殖系統,其能夠調整養殖海域與水深,並能自動化餵食等為目標。目前該團隊正在開發一個半封閉式的水產養殖系統,該系統以海水難以通過的素材製成之箱網並敷設在海面上,抽取海水放入箱網可以循環,然後魚類廢棄物與海水一起排放到外部。 中山理事長進一步表示:「目前前述團隊最終目標是半年內可以育成300公克白腹鯖育成體制之構築」。 此一以中山理事長為團隊長之研究團隊,是以「可持續的日本下一世代水產養殖系統開發」為題,於2021年度起被日本科學技術振興機構「未來社會、創新計畫」的「加速探索(全面研究)」項下支持的計畫,補助期最長5年,每期可獲得3億8,000萬-5億7,000萬日圓之研發經費補助。

南韓海洋水產部迄今年2月21日為止,在全國以水產加工企業、出口企業等為參加對象舉行2025年度水產食品出口補助計畫說明會。會中向參加人員講解從下年度開始加強針對外國觀光客宣傳南韓水產食品的宣傳工作的新政策。 南韓政府2024年度對水產食品出口企業的補助計畫總預算編列465億韓圜,2025年度則擴大到546億韓圜。補助企業數也從去年之62家企業,增加到100家企業,每一家企業最多可獲2.2億韓圜之補助。這些金額用於補助企業取得國際認證、參加海外國際博覽會、推動拓展海外市場的銷售管道等。此外,從2025年度起,以到南韓觀光訪問之觀光客為對象強化宣傳南韓水產食品之特色。再者從2025年度開始,南韓海洋水產部將推動「K-POP」等結合南韓文化與海鮮的「K-Seafood Inbound Marketing」新業務,將與海外媒體合作製作紀錄片節目,傳達南韓紫菜等海產品的魅力與安全性。 南韓海洋水產部部長康徒衡表示:「將戰略性補助紫菜、鮪類、牡蠣與海參等重點品目,促進多元化出口。」

南韓GS建造股份有限公司(首爾市)等公司,於2024年12月20日出席釜慶大學水產養殖研究所(釜山市)舉行之釜山智慧養殖園區完工典禮。該園區為南韓首創封閉式循環系統陸地養殖設施,以每年生產500公噸之大西洋鮭魚為目標。 於總面積6萬7,320平方公尺園區內所建水槽之規模約500公噸。99%以上之養殖用水經封閉式循環系統再利用,並設有感應器監測水溫變化對鮭魚之活動或餌料攝食量等之影響,所收集資料則儲存於使用太陽能或風力發電之設備,亦設有養殖用水處理設備之自動控制系統或自動餵餌裝置等。 該養殖設施於2024年7月起,成功將已孵化出眼點的卵培育至2年生、體型約4至5公斤之個體,預計於2026年下半年可開始正式出貨。 GS建造公司為拓展鮭魚商品開發、販售及推銷等相關業務,與南韓百貨公司新世界集團旗下子公司新世界食品結盟,以確保每年所生產500公噸鮭魚之販售管道。 於完工典禮上登台致辭的Eco aqua farm股份有限公司代表Jin Hyo-Sang充滿熱情地表示,南韓國產養殖鮭魚不僅要在國內市場取代進口鮭魚,「南韓鮭魚」也將進軍國際市場。 南韓海洋水產部與釜山市自2019年起發展「智慧養殖園區產業」,GS公司於2020年設立子公司Eco aqua farm投入該項事業,同年7月,與釜山市依「智慧養殖園區業務協議」結盟,並於2023月開始建設該養殖設施。 海洋及水產部部長康徒衡於完工典禮上表示:「為讓此園區發展為世界級智慧養殖產業中心,政府、地方自治團體或水產業界有必要一同合作。」

中國外交部新聞司副司長郭嘉昆於2月11日的記者會上宣布,中方已將設置於沖繩與釣魚台諸島周邊水域之海上浮標撤離,此一撤離行動是否為了改善中、日關係則未說明,但日本海上保安廳於同一天在其網站之首頁上的航行警報上公布「台灣東北部的海上浮標不復存在」。新聞司郭副司長承認確有此事,並解釋說:「浮標設置現場的相關任務已完成,中國有關機關隨即進行了自主技術調整。」日本方面則認為習近平主席已開始改善中日關係,包括與日本達成恢復進口日本產水產品之協議,此次海上浮標撤離行動可能是解決日本懸而未決問題的一步。然而中方於去年12月在沖繩與那國島南方的日本EEZ水域內設置新海上浮標,日方要求撤離而未果。

美國波特蘭州立大學(Portland State University)研究團隊的一項新研究指出,自衣服、包裝以及其他塑料製品脫落的微小顆粒(塑料微粒)已經滲入人們食用水產品中。這項發現凸顯出亟需採用創新技術與策略以減少微纖維污染對環境的影響。 該研究由在波特蘭州立大學應用海岸生態實驗室(Applied Coastal Ecology Lab)主導,研究團隊基於此前發現太平洋牡蠣和竹蟶等雙殼類生物中廣泛存在塑料微粒的研究基礎上,將研究範圍擴展至常見的有鰭魚類和甲殼類生物。研究團隊致力於填補關於奧勒岡地區有鰭魚類和貝類中微塑料污染的知識空白,並更深入探討這些污染物在不同食物鏈層級的分布情況,以及其進入消費者體內的途徑。 研究人員分析了對奧勒岡經濟及文化具有重要意義的六個魚種可食用部位中人為顆粒(由人類製造或改造的物質)含量,包括黑石斑魚、斑頭六線魚、帝王鮭、太平洋鯡魚、太平洋七鰓鰻以及粉紅蝦等。研究還比較了不同食物鏈層級中顆粒濃度的差異,探討這些物種在食物網中的位置是否影響其受污染程度。此外,研究團隊還對比從研究船和超市或海鮮供應商所獲得樣本間的差異。 該研究結果發表於毒理學前沿(Frontiers in Toxicology)期刊,顯示182個樣本中有180個檢測到共1,806個疑似顆粒。纖維是最常見的污染物,其次是碎片和薄膜。在所有採樣的物種中,靠近水面進行濾食的粉紅蝦在可食用部位中顆粒濃度最高,其次是黑石斑魚和斑頭六線魚,而帝王鮭的濃度最低。研究團隊指出,根據結果小型生物似乎攝入了更多不具營養價值的人為顆粒。例如蝦和小型魚類(如鯡魚)主要進食浮游生物,而其他研究則發現塑料濃度較高地區與浮游生物聚集地方重疊,這些顆粒可能因其類似浮游生物而被誤食。 研究團隊原本預期從捕撈到消費過程中,可能會因保存海鮮所需塑料包裝而引入額外污染,但結果顯示,這一現象並不普遍。研究人員模擬家庭烹飪習慣,對魚片和蝦進行沖洗,發現某些加工過程中附著在表面的污染物可以透過清洗被去除。 儘管如此,研究結果證實奧勒岡州海水和淡水魚種可食用部位中普遍存在人為顆粒的現象。研究團隊表示,微纖維從腸道轉移到其他組織(如肌肉)的現象十分令人擔憂,這對其他生物,甚至可能包括人類,都可能產生深遠的影響。並補充,該研究為美國西海岸漁業相關者建立重要的基礎數據,並凸顯出對於這些無處不在的微塑料污染物仍有許多需要深入瞭解的地方。研究團隊呼籲針對塑料污染微粒轉移至肌肉組織的機制做進一步研究,並制定政策以規範人為顆粒污染。目前該團隊正在蒐集墨西哥灣的塑料微粒基礎數據,以進一步提升民眾對相關問題的意識與瞭解。 研究作者並未建議人們避免食用海鮮,因為塑料微粒無處不在,從瓶裝水、啤酒、蜂蜜、牛肉、雞肉、素食漢堡甚至豆腐中均有檢測出塑料微粒。當人們丟棄或使用會釋放塑料微粒的產品時,這些微型塑料便會進入環境,最終被人類食用。換句話說,人們排放到環境中的東西最終會回到餐桌上。因此,該實驗室團隊正專注於尋找解決方案,將持續研究人為顆粒對生物的影響,同時進行實驗,以測試減少微塑料進入海洋生態系統的有效解決方案。 美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)目前正在進行一項190萬美元的計畫,用來開發並測試可用於洗衣機、洗碗機和烘衣機的濾網,這些濾網將作為具成本效益的過濾解決方案。此外,在一項由奧勒岡海洋補助金計畫資助的研究中,六個過濾裝置將被安裝在兩個沿海城鎮的排水口,以測試其在攔截道路徑流中微塑料的效果,防止其進入水體。

一項由挪威海洋科技公司Ava Ocean發起的再生漁業及海藻復育計畫受到聯合國的官方認可。 聯合國在其「海洋科學促進永續發展十年(2021-2030)」倡議下特別認可Ocean Green計畫,該計畫屬於「Marine Life 2030」行動計畫的一部分,標示了處理重要海洋相關問題的計畫。 這項計畫透過創造一條採集海膽的永續價值鏈以因應摧毀挪威北部海藻森林海膽造成的影響。 更精確地說,Ocean Green計畫目標透過使用專利、非侵入性海床採集科技取代傳統手工採集以有效地移除海膽,達成復育挪威特羅姆瑟具重要生態意義海藻森林的目的。這項科技原本是為北極扇貝漁業所設計,近期也應用於採集體型最小的海膽種類。 Ava Ocean公司影響力總監(Chief Impact Officer) Dagny-Elise Anastassiou在新聞稿中表示:「受到來自聯合國的認可對我們來說意義重大,並且證實我們正努力實現目標的重要性和利益是遠超越我們正在特羅姆瑟所執行的。全球迫切需要規模化的解決方案以打擊海膽荒漠並復育這些重要的生態系統。若我們能夠藉由發展一項永續且可再生的海膽漁業而使得海藻森林再次恢復生機,那將對海洋復育領域造成巨大改變並對大自然和當地社區都有益處。」 據Ava Ocean公司所述,海膽因氣候變遷所造成過度繁殖以及人類對海膽的天敵過度捕撈已在過去十年摧毀了挪威百分之八十的海藻森林。 根據Ava Ocean公司,手工採集海膽的規模不足以大到可復育挪威的海藻森林,但該公司的自動採集技術能在一小時內捕獲700公斤以上的海膽。 一旦被捕獲,海膽將被分成兩類:適合食用的高品質以及用以製造其他產品的低品質。 Ocean Green計畫估計一項每日作業8小時,一年工作240天的漁業能產出8百萬挪威克朗的漁獲收益(相當於708,000美元),有潛力提供全球海膽漁業成長的重要財政誘因並支持當地社區。 聯合國「海洋科學促進永續發展十年(2021-2030)」倡議致力於支持海洋永續管理的科學合作。「Marine Life 2030」也就是認可Ocean Green 計畫的行動架構,辨識並支持符合「建立一個全球性的統籌系統以傳遞可行的、跨領域的海洋生命知識給需要的人們、促進人類福祉、永續發展以及海洋保育」的計畫。

國際環境保護NGO組織與南太平洋共同體秘書處(SPC)最近宣布,獲得綠色氣候基金會所管理基金1億740萬美元的贊助。將用於支持防止當地經濟因氣候變遷而引發熱帶鮪類分布變化而受到損害。此一贊助加上SPC共同出資的4,930萬美元,總金額達1億5,680萬美元。 此一基金將以SPC的14個締約島國為補助對象。緣起於情境模擬顯示氣候變遷引發熱帶鮪類之棲息海域有從各島國EEZ水域向東太平洋公海移動之傾向,預期不只影響到島國之糧食供給,對國家運作十分依賴入漁費收入的島國,將會帶來重大的經濟損失。就具體預測而言,迄2050年為止,鰹鮪類的平均漁獲量將減少10-30%,年間損失預期在4,000萬到1億4,000萬美元間,相當於這些島國年間政府收入之8-17%。 這筆基金將運用於為因應氣候變遷而進行之調適措施計畫,以強化島國沿岸社區的糧食安全。諸如改善鰹鮪漁業之集魚裝置(FADS),以減少混獲,並增加小規模漁業漁獲資源的機會,以減少耗油量等。也就是其目標是「建構支持島國糧食安全的國家基礎設施的一部分」。又此一計畫將與包括太平洋島嶼論壇漁業局(FFA)及澳洲聯邦科學與產業研究機構(CSIRO)等區域合作夥伴一起實施。

印度洋鮪魚委員會(IOTC)科學次委員會近來發表最新資源評估結果,其中,黃鰭鮪資源位於KOBE圖表綠色區等級。 印度洋黃鰭鮪資源自2015年起便長年被認定為過漁,且因此受到環團等NGOs嚴格審視,並抨擊IOTC未能妥善處理黃鰭鮪過漁議題。2022年IOTC科學次委員會的報告甚至指出,黃鰭鮪漁獲量須減少三成,才有望復育資源。 不過,IOTC科學次委員會於2024年資源評估時,使用2021年發展的模型,並依據2023年黃鰭鮪資源評估獨立審視所提供的建議,進行一連串修改,首次判定黃鰭鮪資源未過漁且未處於過漁狀況。 雖然資源評估結果令人振奮,但皮尤信託慈善基金會(PEW)仍認為不能過度樂觀。其指出,資源狀況從過漁突然變成未過漁,此並非史無前例,太平洋大目鮪便是在獲得更多該魚種成長相關資訊後,評估結果轉為綠燈。不過,印度洋黃鰭鮪仍存在諸多不確定性,IOTC應以謹慎的態度面對。 PEW進一步表示,黃鰭鮪資源轉好與科學資料及政策有關。此前,IOTC科學次委員會並未建議黃鰭鮪的總容許漁獲量,但最大可持續生產量則預估為349,000公噸。之前資源評估亦受到外界同儕審視,並指出若干待改進之處。 此次最新資源評估便將同儕審視之意見納入考量,改進對黃鰭鮪系群動態之認識,進一步瞭解該魚種的整體情況。

日本廣海域漁業調整委員會下設之「黑鮪娛樂海釣次委員會」第三次聯席會議於今年2月12日召開。會中就為了把握黑鮪娛樂海釣之實況,有導入娛樂海釣通報制度一事,由於有必要開發一套一定通報週期與申請所需的電子系統,因此會中決定從2026年4月開始實施。 綜合迄本次為止的次委員會聯席會議,此一申報制度不僅適用於現有的娛樂釣客(人),也適用於新娛樂漁船業者與專業娛樂船業者。具體而言,娛樂釣客(人)是指「試圖釣獲黑鮪的海釣漁民」,如果其未通報,則不能採捕黑鮪。而所謂「船」是指「娛樂漁船」的營運商與PB(娛樂船)營運商,旨在引導船隻前往漁場,不得在未經通報的情況下,引導船隻前往漁場。如果PB船之所有人搭乘同一艘船出海進行黑鮪海釣的話,則人與船均必須通報。 由於黑鮪娛樂海釣沒有全國性的組織,為瞭解黑鮪娛樂海釣之實況,與會委員對導入通報系統均持積極之態度,認為通報之數據將可作為改善黑鮪娛樂海釣之公平出海作業之機會,及作為討論娛樂海釣漁獲配額上限之基本科學數據。另外與會委員也有人抱怨目前娛樂漁船及地方民宿旅館等相關產業之生意十分低迷,也為此一通報制度提供盡快啟動之動力。 然而除海釣人外,加上導入以船為管理對象等新措施,必須有一定的通告時間,而申報、申請系統的開發可望於2025年年底才可完成,因此通報系統以2026年4月啟動為目標。此次次委員聯席會議之提議經廣海域調整委員會通過後,即可開始發出通告以週知大眾。 至於即將於4月開始的2025管理年度之管理措施方面,聯席會議決定揚棄迄今為止之以複數月設定漁獲配額上限之方式,變更為每月平均之漁獲配額。由於2025管理年度娛樂海釣之漁獲配額為30公斤以上大型魚共60公噸(由國家保留之配額支應),因此每個月娛樂海釣之漁獲配額上限為5公噸。為防止採捕數量超過配額上限,通報時間縮短到一日內要通報(捕撈後之次日內),帶回家之限額從每人每天1尾魚為限,更新為每月一尾為限。以上這些管理措施之改變都是為了減少因季節或地區而產生不公平感。 通報之尾叉長度除了附上量測捲尺照片外,還添加計算方法與卸魚之地點等。另外釣客搭乘娛樂漁船時,其應通報船之登記號碼,搭乘PB船者,應通報船舶編號或船舶檢驗證書號碼。次委員會也建議有違返通報規定者,禁止其娛樂海釣之有效期中將從目前的一年延長為2年,以強化威懾效果。 日本海、九州西部之廣海域漁業調整委員會將於2月25日,太平洋及瀨戶內海廣海域漁業調整委員則預計於3月4日召開並審議以上各通報改革案。此外調整委員會也將繼續討論配額滿後是否可以捕撈放流的問題,因為其可能會影響到其他實施TAC管理之漁業,如真鯛與鰤魚等。

日本水產廳於今年3月4日召開第42次太平洋廣海域調整委員會,對即將於4月份啟動之太平洋黑鮪娛樂漁業次委員會下達其釣獲30公斤以上之大型黑鮪每個月採捕上限為5公噸之指令。釣客每人每月採捕限額為一尾,而且通報期已縮短到一天內(釣獲的第二天),以便能更快速進行彙整統計。 2025年度起,次委員會將根據此一新指令將黑鮪娛樂海釣漁業的年度漁獲配額(60公噸)平均分配到每個月,以減輕因地區或時間之不同而產生不公平感,並且將根據2025年全年實施之成果,檢討2026年的配額管理措施。另外有關通報之內含,除了釣獲黑鮪之尾數與重量外,雖然有一換算公式可以將重量轉換為長度,但新的通報內容規定要通報釣獲黑鮪之尾叉長,及其量測用捲尺並附上量測捲尺之照片,主要是作為交叉驗證用。此外,除規定搭乘兼營之娛樂漁船之登記號碼必須通報外,如果搭乘是專業娛樂海釣船,則除船舶登記號碼外,其船舶檢驗證書上的號碼也要通報上去,此舉將有助於瞭解娛樂船釣之全貌,先前對娛樂船釣的全貌並不瞭解。 此一指令有效期間將從目前的一年延長為二年,其目的是透過延長有效期間,以強化違規行為的威懾力,又此一從4月起之一系列新措施是回應從去年(2024年)12月起共召開3次廣海域漁業調整委員會下之黑鮪分區娛樂海釣專門次委會聯席會議之討論結果。 此次之廣海域漁業調整委員會也通過自2026年4月起,針對有意進行黑鮪海釣的漁民,以及有意搭載他們出海進行海釣的兼營娛樂漁船與專業海釣船的經營者,均應提出申請之制度。至於諸如具體的申請之開始日期等尚有一些事宜有待決定,娛樂海釣專門次委員會將進行整理後,並提送今年11月-12月舉行的委員會進行審議議決。 至於配額用完後,可繼續進行海釣,但釣獲後放流的建議案,娛樂海釣專門次委員會還在討論其利弊中,而本次出席委員們則一致表示「不要急著做出結論」,呼籲次委員會成員與漁業有關者進行協調合作,以確保決議能讓所有各界均滿意。

日本全國漁會於今年2月17日公布2024年全國日本魷漁獲之彙整結果,生鮮與冷凍漁獲合計1萬6,542公噸,雖然比2023年成長6%,但追溯全國漁會自1984年有日本魷漁獲統計以來,仍然創下第二低漁獲量紀錄,即日本魷資源依然處於低迷水準。另外該統計也顯示由於漁獲魚體有小型化傾向,去年日本魷漁獲單價下滑9%,每公斤931日圓,雖說這是睽違4年後其單價比前一年低,但作為加工原料魚之大體型漁獲價格仍然比前一年高,即高單價市場行情走勢依然沒有改變。 各地生鮮漁獲方面,北海道比前一年低,而三陸、本州等濱日本海地區的生鮮漁獲量則增加,生鮮總漁獲量成長12%,達1萬5,447公噸。另一方面,中型魷釣船所捕獲之船凍日本魷,除北海道比前一年急遽減少92%外,主要捕獲船凍日本魷之三陸八戶漁港、本州濱日本海的山形、石川縣各漁港也都減產,致整體冷凍日本魷漁獲比上一年減產39%,跌到只有1,094公噸。這是由於受到日本魷漁況低迷傾向之影響,大多數的日本中型魷釣船於夏—秋漁期大多前往北太平洋公海進行第二航次紫魷(北太平洋赤魷)漁撈作業使然。平均漁獲單價方面,生鮮日本魷比前一年跌8%,每公斤為877日圓,而供給量大幅萎縮之冷凍漁獲,每公斤漁獲單價則較前一年漲6%,為每公斤1,692日圓。生鮮漁獲價格之所以下滑,主要是前半漁期,以100公克上下小體型漁獲為主之故。少數大型生鮮漁獲之魚價仍然高於去年,至於小體型漁獲方面,市場人士仍然認為其「價格過高」,即事實上,近年來日本魷漁獲的高魚價市場行情仍然在持續中。 10年前,即2014年日本全國日本魷之漁獲量近15萬公噸(生鮮與冷凍漁獲量合計),2015年後年漁獲量顯著銳降,迄2023年為止,連續3年刷新有紀錄以來低漁獲量,去年雖然較2023年漁獲量有所增加,但其漁獲量只及10年前之一成多,平均單價則為10年前之3.4倍,徹底翻覆了市場行情。 就去年捕獲之日本魷而言,據北海道一家加工業者表示「去年總漁獲量中作為加工原料魚充其量只有2,000-3,000公噸而已,相當過去一家加工廠一年的需求量,漁獲低迷漁獲量減少是一種趨勢,儘管是意料中之事,但對加工業者而言,情況確實很糟糕」,他進一步指出「以這樣高價市場行情,作為魷魚乾等固然不合算,作為生魚片也不划算」,加上一向作為國產魷魚替代品的秘魯美洲大赤魷,去年也遭遇的漁獲量欠佳,價格昂貴的問題,對日本魷魚加工業者造成更進一步打擊。據日本有關貿易商社之消息指出,秘魯去年漁期後段之漁況終於有所改善。美洲大赤魷魚片在日本國內的銷售價格每公斤仍然維持在700日圓左右的高價行情,比去年同期的價格高出一倍。由於日本國內及國外的魷魚庫存量均處於低水準狀態,因此對秘魯大赤魷的需求強勁,「即使漁獲量略有增加,國際市場價格也不會立即反應出來」。該貿易商進一步表示「我們擔心高魷魚價格,國內製造商被迫將原料魚成本轉嫁到產品價格上,導致魷魚產品需求下降」。 加工業者目前的共同心願是國產日本魷資源復甦、回復漁獲量,以軟化市場行情,然而日本之加工業者悲觀的認為「日本魷資源已遭到相當大的崩壞,目前並沒有任何復甦徵兆」,雖然去年日本於北太平洋公海之紫魷漁獲成長37%,約3,900公噸,但對所有魷魚加工業者之魷魚原料魚需求而言,僅是杯水車薪,目前原料魚仍然持續嚴重不足,擔心之情溢於言表。

日本水產廳於2月6日就日本魷總容許漁獲量(TAC)之設定召開意見交流會議進行討論。 水產廳提案之2025管理年度(4月至2026年3月)TAC為1.92萬公噸,係自1998年引進TAC制度以來之最低紀錄。但水產廳官員表示:「倘出現補充量比預估佳之情形時,則會儘速因應並著手變更數量。」 日本魷主要分為日本海的秋季系群及太平洋的冬季系群,其資源量同時處於減少狀態,且連續數年的補充量低於預期,因此據資源評估顯示,2024年的親魚量皆低於限制參考點。 不過,優於兩者的漁獲壓力皆低於最大持續生產量(MSY)水準,對此有與會者詢問:「資源何時能夠復育?」對此水產研究及教育機構人員回覆,由於近幾年補充量持續低迷,因此預測今後數年內亦將持續維持低補充量狀態。 去年12月召開的資源管理方針討論會有針對今後的漁獲情境進行討論,會中同意將調整漁獲壓力,以期10年後有50%機率能讓親魚量回復至限制參考點(即目標參考點的80至85%)以上。 據此,整體水域的生物學容許漁獲量(ABC)為3.2萬公噸,TAC以六成計的話便為1.92萬公噸。假設漁獲量等於總TAC,則將高於2023年的1.57萬公噸,但低於2024年的約2萬公噸。 另由於日本魷係屬單年生活史之資源,有時會出現資源量突然暴增之情形,為此,日本政府的留存量設定為TAC的35%,即6,700公噸。 水產廳資源管理推進室室長赤塚祐史朗表示:「自今年4月起的TAC較過去為低,今後會針對如何在法律所及範圍內進行彈性管理,進行妥善的研商。」

日本Nichimo股份有限公司與日本無線通信股份有限公司(JRC)於今年2月19-21日在東京Big Sight大樓首次舉辦為期3天「國際風力發電展(WIND EXPO)」,其主題揭示風力發電可與「漁業協同發展,又可達到振興地方之效果」,即此一展覽透過兩家具有不同強項的公司一齊合作,以展現開發豐饒海洋資源的潛力,特別是要展現以離岸風電產業為中心之同時,也可在智慧化水產業與漁民安全上做出貢獻。在Nichimo的展覽攤位上,以漁民的視角出發,除展示了控制拖網漁具浮沉、展開與曳行穩定性的網板與海底電纜碰撞的試驗外,也展示了風電輸送電纜對水生生物影響的研究成果。此外,也展示了可生物降解的漁網及以陸上水產養殖方面的努力,推廣風力發電如何為漁業提供更廣泛的支持。 另外,無線通信製造商JRC則展示了支援海上風力發電系統與設備,在管理與監控海上風電設施的「陸地指揮中心(MCC)系統」方面,JRC不僅導入國外廣泛使用中的英國製系統,也展示了JRC自行製造的2種適合小規模企業的監管系統,充分展現該公司能夠根據客戶需求提出建議的能力。 於展覽室中央則展示了兩公司產品之聯合展示,如易於藻類生長的風電沉箱材料與電纜保護材料,氣象、海象與魚群資訊傳送系統,以及用於檢測漁民或海上工作人員落水及通報的系統等。即Nichimo在豐饒海洋上的監控設備,及JRC對漁民效率作業方面的設備。 對本次之展覽,JRC海事系統部國內業務專門組經理兼海上風力發電計畫總負責人中島修一表示:「雖然國人對漁業智慧化有所期待,但漁業資源的復甦也是漁業所面臨的一大課題。雖然JRC之目標是以海上風電產業為中心,但要實現風電與漁業、地區的良性循環,JRC很難獨自展示具體的意象與可能性,但本次展覽透過與Nichimo合作能夠讓國民理解其可行性」。另外,兩家公司也於該日19日簽訂海上風力發電領域的夥伴協定。兩公司希透過本次展覽內含所累積之知識,共同致力於風電地區能利用資通信(ICT)技術收集漁場與養殖場的數據,提高漁業的作業效率與永續性,謀求「智慧漁業」的可行性。

美國商業漁民和沿海社區終於擺脫因外國綠能企業為實現工業化對沿海地區和自然資源所帶來的衝擊。 美國總統川普簽署了一項行政命令,禁止在外大陸棚(Outer Continental Shelf)開發離岸風電,並下令審查租賃與許可程序。作為海洋資源的忠實守護者,漁民對此變革表示讚賞。 新英格蘭漁民管理協會(NEFSA)執行長Jerry Leeman表示,「漁民已經很久沒有對未來懷抱希望。我們感謝新政府能保護我們世代相傳的標誌性貿易,免受外國能源企業和各種官僚體制機構的侵害。」 「在連續四年倉促向風電業者釋出租賃與批准後。川普總統的新指令將為離岸風電開發帶來公平與秩序,任何致力於保護我們自然資源的人都應歡迎這項變革。」 NEFSA 先前已多次指出,離岸風電開發存在許多嚴重且尚未解決的環境問題,而該行政命令指出其中最嚴重的一點—航行安全。離岸風電場會干擾並扭曲海上雷達的運作,且原因不明,使本就從事危險工作的漁撈船員變得更加危險。 除安全等眼前問題外,NEFSA 也提及離岸風電場將帶來的長遠挑戰。新行政命令將面對一重要問題,指示內政部、能源部與環保署深入研究報廢風電場的成本與環境影響。 「川普總統在就職演說中宣告,美國將邁入一個新黃金時代。我們期待這屆政府能為我們國家最古老的產業之一,開啟新黃金時代。」

英國普利茅斯海洋研究室(PML)生態系服務資深研究員Claire Szostek博士,所撰寫的一項新分析旨在評估離岸風場對於漁業的影響並對未來做進一步規劃。 低碳可再生能源對於永續的未來是必要的。英國第一個商業離岸風場租約至今已20年,英國能源安全策略目標在2030年自低碳源頭達到95%的電力供應,其中,離岸風場在2023年已達成此目標的一半。 然而,雖然迫切須要發展可再生能源,如此大規模的海洋都市化對於環境和其他海洋產業的影響很大,把這些因素也納入考量至為重要。 2024年初,PML以及亞伯丁大學的研究人員發布給英國漁業界一份線上調查,徵求和不列顛群島周遭離岸風場互動關係之觀點及經驗。 其目標是對離岸風場和商業性漁業的互動關係有深入的瞭解,並評估漁民感覺到如何受到影響。 團隊收到超過50份回應——來自英國、蘇格蘭、威爾斯、愛爾蘭、北愛爾蘭、曼島和荷蘭。有一些接受後續的電話訪問。受訪者的漁業類型包括使用靜態和動態漁具、漁船介於5至50公尺、26種目標魚種。 這項調查揭示不同領域的漁民對於離岸風場存在的因應,以及他們如何直接或間接受影響。對於離岸風場存在的因應大多(83%受訪者)是到不同水域作業,經常被稱為漁撈努力量的轉移。少數漁民透過其他方式補足收入,例如更換漁具或是目標魚種、更換或改造漁船或者離開漁業界。 對於未來離岸風場的發展計畫,大多數(83%受訪者)表示他們會考慮離開漁業。 由於漁場的轉變,許多受訪者表示他們經歷捕獲量及收益上的負面影響、與其他漁船競爭空間、必須航行更遠才能作業、必須橫越風場的渦輪機陣列所帶來的安全隱憂,尤其是在夜晚。 間接影響包括燃料開銷(以及碳足跡)增加、疲勞、對於未知漁場的經驗缺乏以及船員流失。轉換作業地點的漁船會沿著海岸上下移動,造成連鎖反應,對其他水域的種群造成更多壓力或使其改變棲地。當被問及預期的未來影響,許多受訪者表示這類問題將會增加並且更多漁民會受到影響。 除此之外,靜態漁具常被描述為與離岸風場共存更為匹配,而動態漁具則因安全風險和調度問題而無法在離岸風場(包含固定式和浮體式)內使用。大部分的漁民對於浮體式的離岸風場感到不確定,然而在現階段規劃的發展下將變得更為普遍。 同時,受訪者的回應顯示對於環境的正面結果。其中包含人工魚礁效應——人造結構物在海床上為一些物種提供3D的棲息地及庇護所。某些魚類,例如鱈魚和條長臀鱈,似乎會聚集在這些構造物周遭;而其他魚類,例如鰈魚和牙鱈則無證據表明有此行為。有些受訪者認可其社經效益,而有些捕龍蝦的漁民在固定式渦輪機陣列中獲得較好的漁獲量。然而多數受訪者表示他們未曾從離岸風場受益。 許多人表達對於補償金的擔憂,這個補償是能源公司在特定情況下提供給漁民的。受訪者的回應指出個體戶和船隊之間的不平等,包含個體戶在過程中受到的不良對待,以及被要求簽署保密協議。 儘管四分之三的受訪者表示他們受現役的或是正在施工中的離岸風場影響而改變作業地點,僅有三分之一(大多數是15公尺以下的漁船)表示他們已經收到能源公司的補償金,而使用動態漁具的漁民則在大程度上被排除在補償之外。 儘管已經有補償相關指引,顯然仍需要由政府制訂的明確政策以及能夠確保補償金對於受影響者是足夠且具公平性的規定。 其它令人擔憂的議題諸如海底電纜對於是否能正常進行漁撈作業造成的影響、安全問題以及對目標魚種行為的影響。例如許多受訪者反映曾目擊地震波探勘以及施工活動對魚類及螺貝類造成有害的影響。 離岸風場對於漁業的影響已經在近20年前的數個研究中被指出,現今卻仍發展快速。 漁民面對多樣的挑戰,包含空間競爭、因保育目標造成的作業範圍受限、法規、COVID-19帶來的後續影響、英國脫歐以及離岸風場佔據重要漁場後受侵蝕的商業捕魚權利。因此,許多漁民在財務方面對於維護漁船及留用漁工感到越來越困難。 若是能促成合作,便有機會發展降低對漁業影響的海洋規劃(請見範例:bit.ly/49XLfX4),例如調整渦輪機組的分布、排列方式、微型選址,以及海底電纜的方向和路徑設計,以增加進入漁業作業水域的可行性。 在一項目前正接受審核有待發表的科學論文中,研究團隊特別強調這項近期研究中指出的常見影響及應對,並且總結漁業當前是如何被離岸風場的發展所影響,並且未來影響仍會持續。 政策的參與能避免對商業性漁民造成影響,包含更完善的規範、溝通、進一步的計畫以及將指引列入立法程序。這些措施有迫切性需要,以降低無可避免影響並支持漁業挺過再生能源的轉型過程以及日漸開發的海床。

一、前言 南太平洋區域漁業管理組織(SPRFMO)第13屆年會暨相關次委員會會議於2025年2月11日至2月21日假智利聖地牙哥以實體方式召開。與會代表包括澳洲、貝里斯、智利、中國、庫克群島、古巴、厄瓜多、歐盟、法羅群島、南韓、紐西蘭、巴拿馬、秘魯、俄羅斯、美國、萬拿杜及我國等17個會員國,另有合作非締約方(CNCP)庫拉索及賴比瑞亞,觀察員包括紐西蘭公海漁業聯盟(HSFG)、深海養護聯盟(DSCC)、紐西蘭環境保育組織(ECO NZ)、南太平洋大赤魷漁業永續管理委員會(CALAMASUR)及皮尤慈善信託基金會(PEW)等非政府組織。我國由行政院農業部漁業署技士許桓瑋率團出席會議,團員包括外交部國際組織司一等秘書回部辦事商禹、國立中山大學海洋事務研究所教授高世明及中華民國對外漁業合作發展協會助理莊涵晴。 二、會議概況 本屆會議通過10項養護管理措施提案,針對智利竹筴魚漁業、底層漁業及美洲大赤魷漁業等三個主要漁業的討論重點如下: (一)智利竹筴魚漁業 委員會通過智利竹筴魚分布區域總可捕量(TAC)為155萬2,500公噸,較2024年之124萬2,000公噸增加31萬500公噸,成長25%。 依據現行捕撈管控原則(HCR)規定,每年TAC變動幅度較前一年不得超過15%,2023年委員會於智利強烈要求下,曾例外調整TAC增幅為20%,2024年科學次委員會(SC)依據該HCR,建議2025年TAC較2024年增加15%。智利於本屆會議提案2025年TAC較2024年增加44%,為一年期措施,未來TAC由2026年將完成之管理戰略評估(MSE)制定,主要論點為現行HCR於2015年通過時係以資源重建為目的,現今智利竹筴魚資源恢復情形良好,以FMSY計算漁獲量已來到近5百萬公噸,是2024年TAC之4倍有餘,其國內對智利竹筴魚有強勁需求,2024年SPRFMO超過九成漁獲量是由其漁船在其專屬經濟水域(EEZ)捕撈,配額不足也導致沙丁及鯷魚等混獲智利竹筴魚之漁業無法作業,強調委員會應針對資源管理更有彈性,且公約亦規範委員會決議不應傷害沿海國之漁業。 多數會員對背離SC建議、大幅變動TAC感到疑慮,認為智利竹筴魚資源成功恢復係遵循HCR及SC建議,而智利提案未經過測試,並關切倘MSE未能如期於2026年完成,則智利是否準備調降TAC,因若2026年再依照HCR提高15%,將是較2024年TAC增加59%,難以接受。亦有部分會員認為目前資源已非在重建期,考量沿海國社經需求,願有彈性放寬TAC之調整幅度,但該幅度必須能讓人接受。 後續智利陸續提出修正草案,將TAC調整幅度自44%下修為38%、30%,最後通過25%,並新增兩點規定,包括自2026年起,委員會應依據MSE通過之管理程序(MP)訂定 TAC,及倘資源在此期間大幅下降,委員會應依據公約規定採取一切可能之行動。 (二)底層漁業 考量空間管理為保護脆弱海洋生態系(VME)之有效工具,2023年委員會通過設立漁業管理區域(Fishery Management Areas),並訂定對VME指標物種之保護率為70%,訂定該比例後,須重劃底層漁業作業區域。2024年澳洲提案修訂底層拖網管理區域(Bottom Trawl Management Area),遭紐西蘭以新政府上任為由反對,推遲至本屆會議討論,但仍未有共識,再次推遲至2026年再議,僅通過將2024年SC同意之VME觸發事件檢視標準納入規範,紐西蘭一度有意提高VME指標物種捕撈臨界值,遭反對後撤回。 另通過深海物種管理措施修正案,未使用橘棘鯛配額流用比例自10%提高到100%,調整部分區域橘棘鯛TAC,並建立澳洲及紐西蘭之間配額轉讓機制。 (三)美洲大赤魷漁業 近年中國魷釣船隊擴張,聚集在沿海國EEZ外作業,持續引起沿海國不滿,沿海國以厄瓜多為首,連續多年提出反制措施,包括提高觀察員涵蓋率、禁止海上轉載等,2024年提案將美洲大赤魷漁業作業區域劃設為「關切區域」(Area of Concern),並實施若干強化措施,皆未獲通過。 本屆會議厄瓜多分別提出三項提案,分別為於沿海國EEZ往外延伸10浬之公約區域劃設緩衝禁漁區(Squid Buffer No Fishing Area),每年12月21日至隔年3月21日於特定公約區域禁漁(Time-Area Closure)、授權沿海國得逕取得進入其EEZ作業或航行之漁船VMS船位。 會員對厄瓜多於其提案指控中國、臺灣與南韓等主要公海漁捕國「搭便車」利用沿海國漁業資源及非法進入沿海國EEZ表示嚴重關切,並指出所引用中國、臺灣與南韓之漁獲量資料來源不明、提案未經科學討論、保護措施應適用於全體會員,而非僅適用在公海作業之會員,以達資源養護目標等意見,厄瓜多最終撤回該等提案,將送交SC討論或推遲至2026年再議。 (四)其他養護管理措施: 本屆會議其他重要事項: (一)進行第2次績效審查報告,有關美洲大赤魷之管理,審查小組建議所有參與漁業會員應分享資料促進資源評估、提高觀察員涵蓋率以釐清對關聯物種之潛在影響、強化漁撈努力量管控、委員會應提供足夠支援進行科學研究。為處理審查小組所提之24項建議,委員會成立休會期間工作小組,該小組將決定各建議優先次序及並提交意見至委員會及相應之附屬機構,委員會及附屬機構擁有對各建議之最後決定權。 (二)通過秘書長年度績效審核標準決議。 (三)通過2025年SPRFMO IUU漁船名單,目前並無漁船列入該名單。 (四)同意庫拉索及賴比瑞亞更新其CNCP身分。 (五)通過SPRFMO與南極海洋生物資源養護委員會(CCAMLR)續簽合作備忘錄(MoU),並推動與美洲熱帶鮪魚委員會(IATTC)續簽MoU。 三、結語 智利竹筴魚MSE已幾近完成階段,可望於2026年通過,底層漁業亦定期進行資源評估,美洲大赤魷資源評估歷經幾年發展,仍處起步階段,對使用何種模型仍無共識,會員資源共享程度亦不足,2024年SC建議沿海國提供其EEZ內美洲大赤魷漁獲資料,第2次績效審查亦提出同樣建議,惟相關修正案於本屆會議未獲通過,為避免美洲大赤魷資源評估進展持續延宕,以回應各界對美洲大赤魷漁業管理之質疑,期待會員於今年預計召開之魷魚資源評估研討會取得進一步共識,我國應持續關注並參與後續討論。另外,近年其他國際組織通過之協定,如BBNJ協定及漁業補貼協定,將進一步影響區域漁業管理組織發展管理措施,SPRFMO已於今年將漁業補貼協定部分規定納入規範,近年智利亦依據BBNJ協定推動位於公約區域之Salas y Gómez and Nazca Ridges劃設為保護區,我國有必要持續研議該等協定對我遠洋漁業之影響。

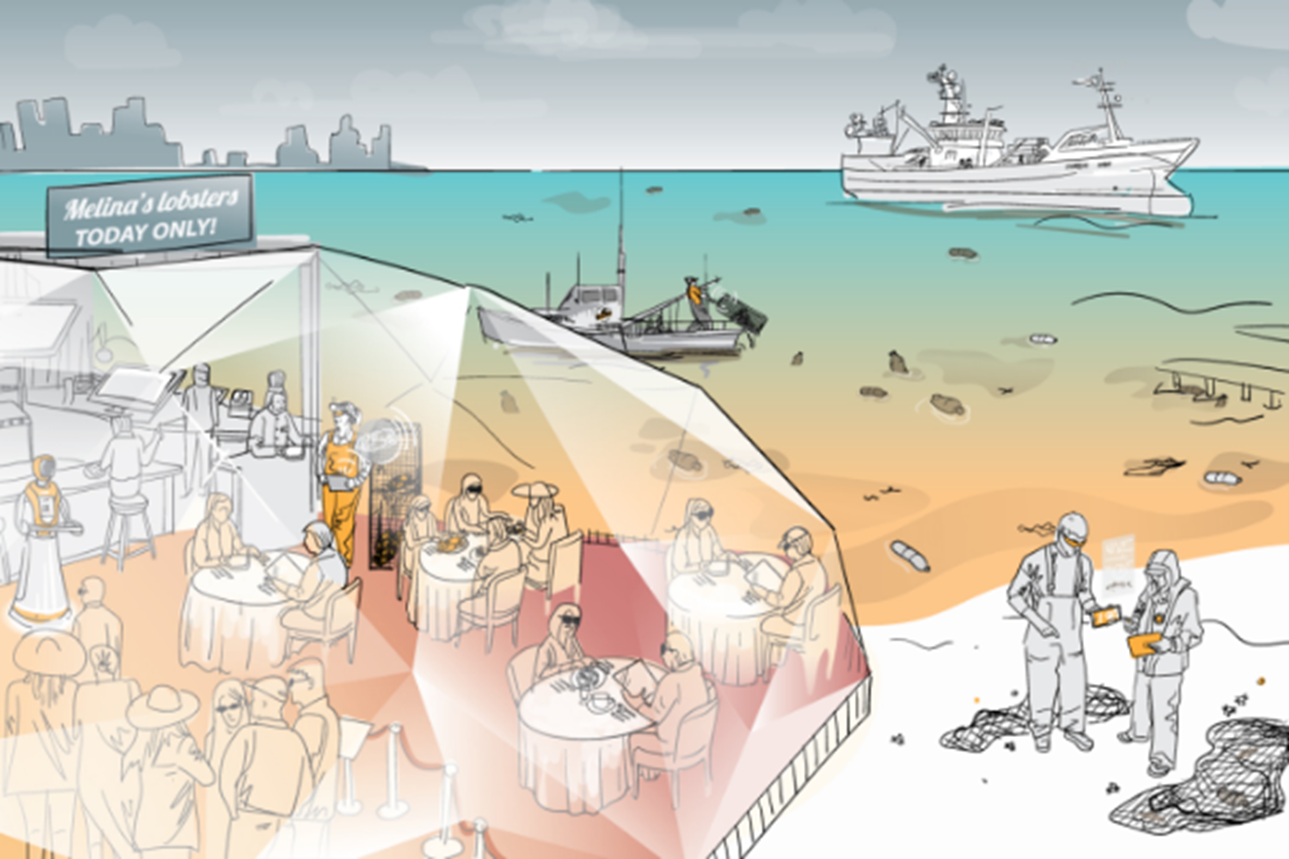

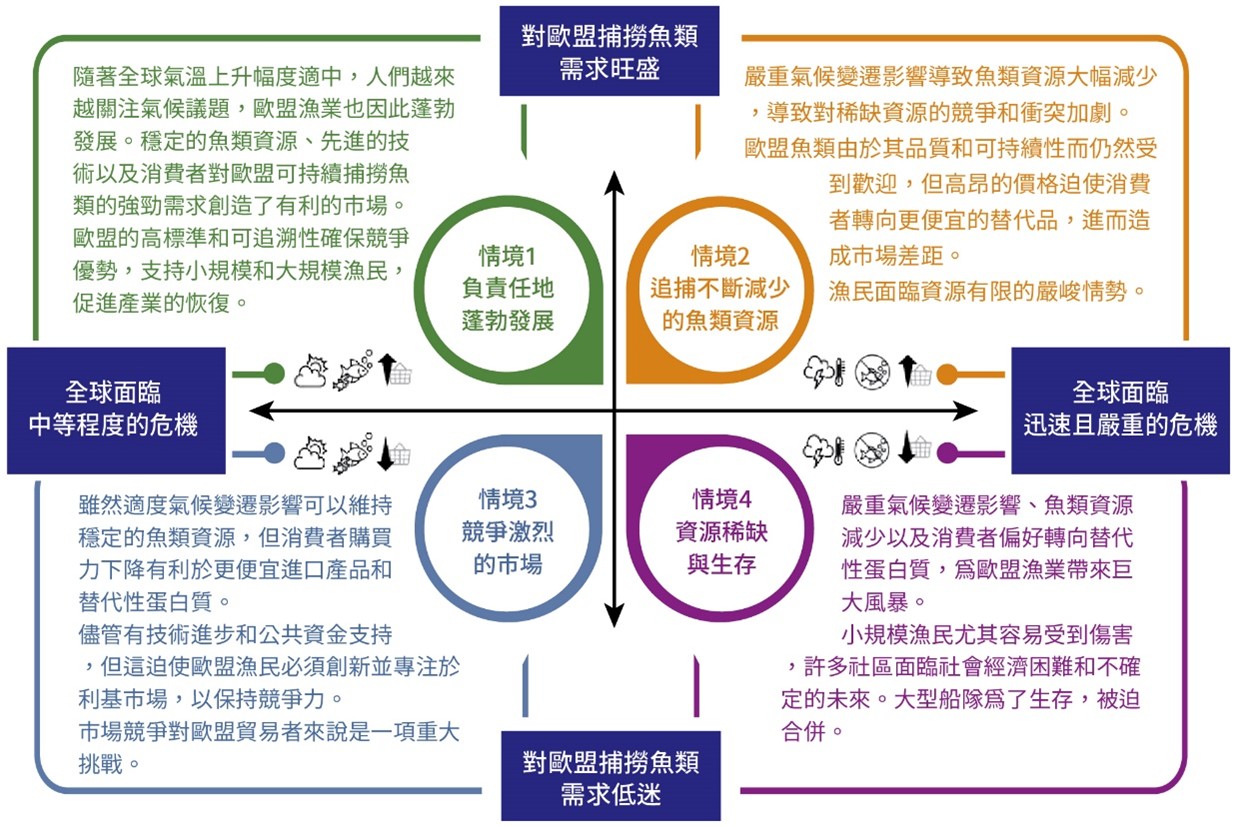

2024年由歐盟執委會外包的財團Tetra Tech及其合作夥伴與歐盟漁民、其歐盟諮詢委員會代表以及社會夥伴進行磋商,目標是探索2050年時漁業可能未來前景。 其成果即《未來漁民》研究報告,是一項歐盟範圍內多利害相關者前瞻性計畫,旨在探討漁民的職業、角色及身分可能面臨的變化。 該研究的結果及活動中與結束後的討論將為2025年全年對歐洲海洋公約的反思和共同漁業政策(CFP)條例的評估提供參考,這些要素也將為塑造2040年漁業未來願景奠定基礎。 歐盟漁業暨海洋事務執委Costas Kadis表示:《未來漁民》的研究結果將幫助歐盟因應最大的挑戰:如何確保漁業的長期競爭力及永續性。有幾個具體的情境需要考慮,在未來幾個月制定政策時,必須考慮所描述的趨勢及潛在挑戰,並利用這些知識為子孫後代確保繁榮的產業與健康的海洋環境。 基於氣候與市場動態之四種情境 利用諮詢到的集體知識,基於兩個主軸,即海洋生態系統的氣候及生物多樣性變化程度以及市場動態中消費者需求,制定了四種不同的情境(見下圖)。 每個情境都包含其他因素的複雜相互作用,例如地緣政治格局、與其他沿岸活動的相互作用、科技的使用、營運成本、招募挑戰等。 考慮到各種情境對其活動的潛在影響,制定了小規模和大規模漁民概況。這些概況在完整研究中有詳細說明。 四種情境如下: 情境1:負責任地蓬勃發展(歐盟漁業已對挑戰妥為調整,對歐盟捕撈魚類有高度需求) 情境2:追捕不斷減少的魚類資源(氣候變遷、魚類資源減少、對歐盟捕撈魚類有高度需求) 情境3:競爭激烈的市場(氣候變遷溫和,對歐盟捕撈魚類有低度需求) 情境4:資源稀缺及生存(魚類資源缺乏、對歐盟捕撈魚類需求低迷) 下圖是基於研究得出的兩個主要變化驅動因素,即氣候及市場動態,展示2050年之前的未來可能情境:

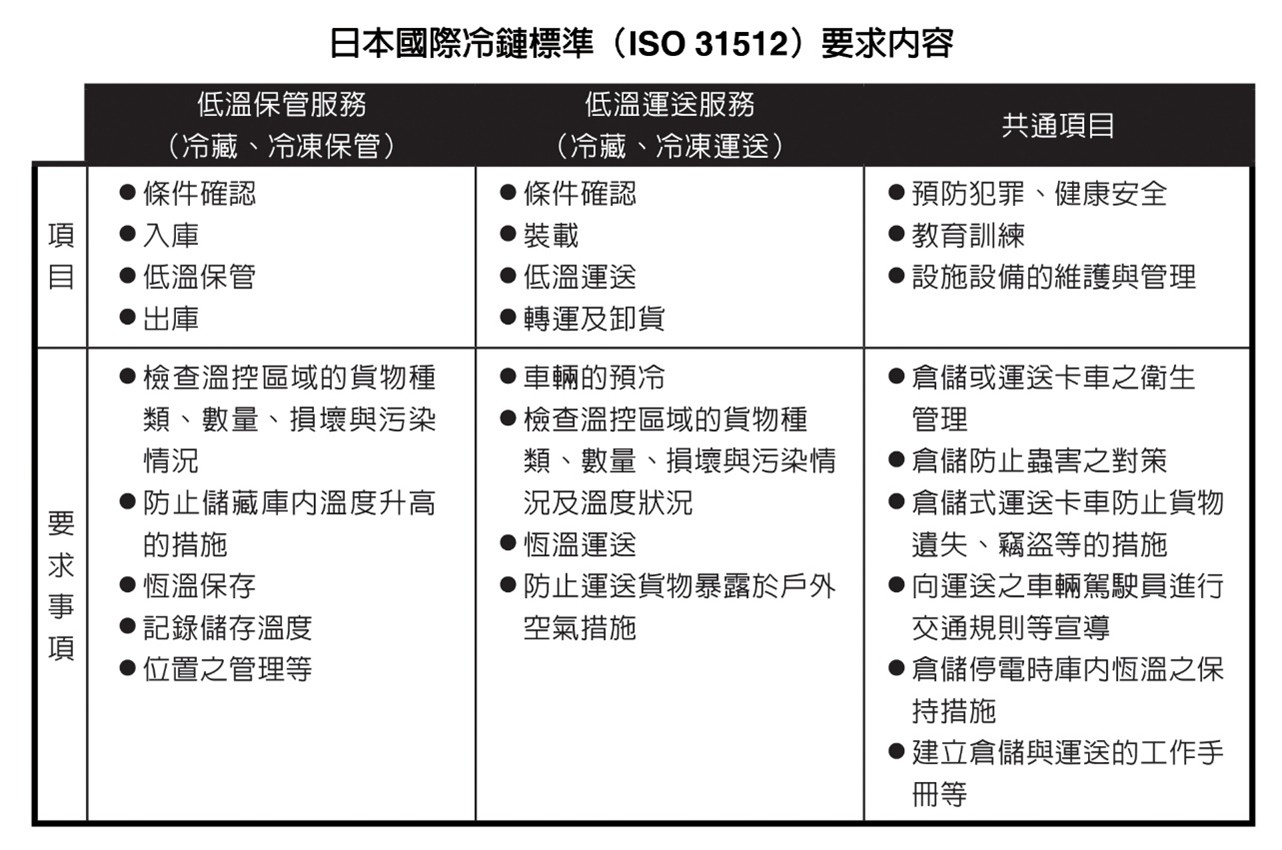

前言 2024年4月1日以後日本的物流問題及其動向受到全國矚目,截至目前為止雖然沒有引起很大之騷亂,但不只其所處之環境有很大變化,其結構性問題也仍然存在。政府也明確認為「物流效率化是政府責無旁貸的任務」,也推出各項因應措施。另外,冷藏庫在日本國內物流中也佔有舉足輕重之地位,是物流的重心,不容忽視,本文將就日本物流與冷鏈問題之因應情況加以陳述。 倉儲業者及特定經營者之判斷 日本國土交通部、經濟產業部與農林水產部聯合成立「交通政策審議委員會交通體系分組委員會物流小組」,產業結構審議會之商務、流通與資訊次委員會及食品、農業與農村政策審議會食品產業小組之物流次委員會,並召開聯席會議。會議提出了規範與改進日本物流規制標準的草案,並經公聽會等意見徵詢彙整後正式公布。據此,政府指定要受監管措施規範之對象企業包括有倉儲業者、託運人以及卡車運輸公司等,預估約有70家貨物倉儲費超過70萬美元的大型倉儲業者將受到該法之約束,約有5、6家以冷藏倉儲而非普通倉儲為主營業務的業者將也受到該法的約束。另外年間貨物處理量超過9萬公噸以上的託運人約3,200家,稱之為指定託運人,即託運人與收貨人也都分別制定標準。 最後將於今年4月公布新物流法基本準則、貨主與物流公司應努力善盡義務與判斷標準,以及對這些事項有關查核結果後,正式實施新法。預計於明年(2026年)4月將指定之特定企業,提交中長程計畫並進行定期報告,選任物流經理等。 靈活因應地區卡車預約 託運人、物流公司良窳判別標準則依(1)可否提高裝載效率;(2)減少等待貨物的時間;(3)減少裝卸所需之時間等來判斷。為提高裝載效率,新物流法建議採聯合運送等區域聯合配送;為減少等待貨物的時間,則建議導入卡車預約系統,並建議導入托盤,以減少裝卸貨物之時間。 各冷藏庫業者也正在採取各種措施,但尚未有人要求全國性採取一致性做法。首都圈等消費地區附近的冷藏庫庫存量目前依然呈滿庫狀態,但部分地方的冷藏庫庫存量並不是那麼高,因此不需要卡車預約系統的業者依然存在。 正如前述考量之諸多因素,充分顯示出卡車問題必須靈活因應,託運人、物流公司判定基準中所列舉的三項基準外,還有必須進一步努力的,並不是「就此結束」,而是必須繼續致力於改善問題。 發布國際冷鏈標準 去年12月傳來一項重大消息,企業間交易中的冷鏈物流服務已正式採用日本提出的冷鏈物流服務國際標準規格(ISO 31512)。預期日本之優質冷鏈物流將拓展到亞洲成長中國家。日本此一冷鏈物流服務標準是以2021年6月內閣會議批准的「日本物流綜合政策大綱」為基礎,為呼應亞洲諸國日益成長的物流需求,希望日本物流企業能向亞洲諸國推廣日本之優質冷鏈物流服務,而將日本冷鏈物流服務國際標準化與普及化定位為日本重要政策之一,並透過包含民間企業等全日本體制來推動此一政策。並成立國際標準化組織(ISO)由日本擔任主席國來主導此一冷鏈物流服務標準。 日本期待拓展此一標準到含東南亞各國之亞洲經濟圈。各國之經濟成長雖不盡相同,但經濟成長均很顯著,且伴隨其國民所得提高,其飲食生活也朝多元化發展,因此其國內之物流量大增。然而其冷鏈設施則尚十分欠缺,且大多欠缺冷鏈之專業知識,無法跟上經濟成長步調。 事實上,日本有些國內之冷藏庫業者已進入一些亞洲國家,但其規模不大且不普遍則是事實。因此要進一步拓展的不僅是日本物流公司而已,當地對冷鏈物品的接受度及其必要整備也要進一步到位才可以,如果能夠如此,則預期日本之農林水產品及其食品的出口也將隨之擴增,也可能對國內食品業者造成很大之風潮。 實際上此一國際標準規定運送業者與倉儲業者在企業對企業交易中實施溫度控制的要求(ISO 31512要求內容參照)。其低溫儲存服務內容包括防止倉儲內溫度升高的系統及其恆溫儲存紀錄,這是日本最基本冷凍倉儲做法,但這將有助於日式冷鏈和物流網絡在海外展現其優勢。