為使各界瞭解國際漁業發展動態,本協會自民國81年12月起與國立台灣海洋大學合作,蒐集、彙整、編譯相關國際漁業訊息,按月發行國際漁業資訊紙本及電子報,隨著網路時代之來臨,本協會亦將該月刊之資訊刊載於此網頁,供各界瀏覽運用,以利各界掌握全球漁業動態及瞭解當前國際漁業議題發展訊息。

日中兩國於今年3月22日在東京舉行高層經濟對話,相關部長討論兩國之經濟課題,中日經濟高峰會談從2019年4月召開以來,已隔6年之久。日本東京電力福島第一核能發電廠事故所引發之多核種去除設備處理水(ALPS處理水)向海洋排放後,中國即持續採取全面暫時禁止日本產水產品進口措施,此次高層會談確定達成恢復進口之協議。 此次部長級高峰會由日本外相岩屋毅及中國中央政治局委員兼外交部長王毅主持,相關部會則由副部長出席,這是首次除主席外,兩國均沒有部長出席之高峰會。對於水產品禁運問題,岩屋部長於會後對記者表示:「能夠確認在恢復水產品進口的相關程序上取得進展,十分有意義。」另外對於日本牛肉、米等農產品出口問題,日本也要求中方「優先解決能夠快速解決的問題」。 王毅外長在此一經貿高峰對話致辭時就強調「雙方將集思廣益,解決各自關心的課題,共同描繪雙方經貿合作的藍圖」。有關ALPS處理水海洋排放問題,國際原子能總署(IAEA)表示排放水符合安全標準,而中國表示有關水產品禁運問題,只要IAEA能擴大監控,且確認其安全性後,中國就會解除禁運措施,IAEA對ALPS處理水排放後之海洋調查,中國也參與其中,並且中國也獨自分析其採集之樣本。今年1月排放水之放射線物質濃度沒有異常一事已獲中國共識,將持續參與監測。

南韓中央水產協會理事長盧東進於今年3月18日表示,為了促進韓日兩國水產品的貿易往來,該協會於日本大阪市北區成立「大阪貿易辦事處」,並於當日上午在大阪市一家飯店舉行辦事處開幕典禮,約有60人出席該辦事處成立慶祝活動。開幕典禮上辦事處處長金東熙報告成立之經過指出「為了將高品質的韓國產水產品能在日本普及化而設立了大阪貿易辦事處。事實上本中央協會早在1977年就在大阪開設了分公司,且對南韓水產品輸入日本發揮了重要的角色。日本長久以來就是南韓水產貿易的重要夥伴,新事務處之成立也是一本初衷的為振興韓日水產貿易奉獻心力!」而主持典禮的南韓中央水產協會理事長盧東進致辭表示:「今年是南韓中央水產協會的一個非常重要的日子,因為我們打開了南韓水產品出口的大門,那就是南韓水產品直接出口基地的大阪貿易辦事處即將正式營運。日本是南韓最大的貿易國之一,特別是水產品在兩國的經濟發展中均扮演了重要的角色,今天起正式開始營運的本事務處,將在兩國友好關係的基礎下,成為振興水產貿易的核心。相信本事務處能在日本打下良好的基礎後,將業務範圍從活魚擴充至生鮮魚類與冷凍水產品,以便更廣範圍的向日本民眾提供高品質的南韓水產品。」 南韓駐大阪領事館總領事金昌洙(由副總領事金仁圭代為宣讀)致詞表示:「南韓中央水產協會透過在東京等全球8個國家11個貿易支援中心,努力致力於開拓水產品的海外市場。此次在大阪設立首個貿易辦事處,作為該協會全新跨越的跳板,意義非凡。領事館預祝該事務處進一步擴大南韓水產品出口到日本,並為建立日、韓關係的穩定基礎發揮重要作用,領事館衷心的能與該事務處合作,共啟日韓外交新頁!」

挪威駐日大使館水產組於今年3月11-14日於東京江東區東京國際會展中心舉辦的「2025年日本食品博覽會(FOOD EX JAPAN 2025)」北歐攤位上展出。13日大使館參事官約翰‧跨海爾以「可持續、健康又營養豐富的挪威食材」為題進行演講。他介紹了「挪威海產」的標章與挪威可持續的漁業管理以及既有益健康又有高營養價值的挪威食材。 該參事官於演講中表示,挪威是世界上最大的水產品出口國,日本2024年則是挪威第13大之水產品進口國,挪威代表性之水產品鯖魚為例,捕撈鯖魚之漁船實施個別漁獲配額,均在嚴格資源管理下,進行可持續性漁撈。此外,捕撈漁船均配備有最新儀器與技術,工作環境優良,漁民收入高,有助培養下一代年輕船員等特色。 因此挪威之海鮮食材是遵守法律規範、友善海洋環境,並有嚴格可持續漁業認證之標章的食材,此一標章是一個獨特的標準,可以確保消費者安心食用挪威的產品,而且使用認證標章無需支付任何費用,籲請更多流通業者廣為愛用挪威水產品!

北太平洋漁業委員會(NPFC)第九屆年會於今年3月24-27日在日本大阪市舉行,計有沿岸國日本與俄羅斯,遠洋漁業之中國、南韓、台灣、萬那杜、EU以及關切本海域資源的美國、加拿大等9國參加。除了NPFC年會主席太田慎吾(日本農林水產部水產國際顧問)的開幕致辭外,會議全程採閉門方式舉行,並於會議結束後由日本水產廳資源管理組審議官福田工舉行記者會說年會決議之內容。 有關秋刀魚資源管理方面,去年(2024年)根據資源水準計算出總許可漁獲量(TAC),並導入漁獲管理規則。規則規定最新資源水準計算出的TAC與前一年TAC的波動幅度限制在10%以內。去年12月科學次委員會會議上,提交的秋刀魚資源評估報告指出其資源水準嚴重惡化,只有7萬5,741公噸水準。而去年年會決議之公海的TAC為13.5萬公噸,因此今年公海之TAC削減一成,為12萬1,500公噸。各國在公海的漁獲配額則與去年相同。日本的公海漁獲配額為2萬1,087公噸,另外日本在日本與俄羅斯EEZ水域之漁獲配額為8萬1,000公噸。因此整個秋刀魚分布水域之漁獲上限從去年之22.5萬公噸向下削減一成,為20.25公噸。又去年秋刀魚公海漁業方面,中國於9月22日因漁獲配額用完而休漁,而台灣也於10月12日,在其配額消化率達90%時終止漁期。 至於公海的白腹鯖方面,去年年會已決定將其漁獲上限訂為10萬公噸且實施2年。因此與會會員國呼籲今年繼續將漁獲上限定為10萬公噸,再衡酌其效果如何。然而考量到科學次委員會的資源評估指出該資源處於非常嚴酷之低迷狀態,即含沿岸水域在內其資源有惡化之現象,因此年會討論並予以考量後,決定所有國家之鯖魚漁獲配額為6萬6,740公噸,其中圍網漁業之漁獲配額為5萬8,800公噸、拖網漁業之漁獲配額為7,940公噸。另外可望漁期較其他會員國延後的歐盟則給予4,260公噸之漁獲配額,即今年鯖魚總漁獲配額為71,000公噸。 會中日本以其在科學次委員會中用2023年部分資料凸顯出白腹鯖資源的惡化程度十分嚴酷,主張其漁獲配額應較前一年減半,即5萬公噸。然而由於2022年的資源評估是採用所有漁業國資料評估之結果,因此與會者強烈主張應採用2022年之評估結果為基礎,最後約比前一年削減三成而達成協議。 針對本次年會之決議,福田工審議官表示:「秋刀魚漁獲配額上限雖然逐年削減,但對資源水準處於低迷狀況的秋刀魚也許還有不足之處,但對資源管控而言,已繼續往前邁進。至於鯖魚資源方面,以迄2022年為止之資料所進行之資源評估結果,作為今年資源管理之依據,其數據延遲了一年以上,無法充分反映最近鯖魚嚴酷資源水準之實況,希望NPFC能強化鯖魚之資源管理。」

索羅門群島於本年2月舉辦荷尼亞拉高峰會,聯合國糧農組織(FAO)於會中發表資源狀況指標(SoSI)方法更新,在有效追蹤管理漁業、支持全球促進有效海洋及資源管理等方面,不啻為一大進展。 除了更新方法外,FAO亦發表位在太平洋之第71、81漁區資源狀況,且亦將於本年稍後發布的「世界漁業及水產養殖狀況 (SOFIA)」報告中完整說明。 SoSI每兩年更新一次,並將成果發表於SOFIA報告中。本次方法更新旨在產出更準確及全面的分析,並通過三層資源評估方式,確保能依據不同漁業資料的可得性及品質予以調整資源評估方法。此外,每一FAO主要漁區的資源評估魚種數量大幅增加,從500種增加至約2,600種,如此一來能進一步瞭解區域、全球漁業資源狀態。 SoSI方法學係透過19場研討會、200位國家與區域漁業組織、來自90個國家利害相關人諮商、測試後所發展而成。超過650位科學家及政策分析家參與其中,共同精進驗證。此外,透過與科學家緊密合作評估資源,亦增進了資源有限區域的研究能力。一旦於FAO第36屆漁業委員會通過,此更新方法將有助於區域科學家及漁業組織更有效評估漁業,進而提供決策者更有利數據,俾於區域及國家層級施行永續政策。 FAO表示,改進方法學確保全球漁業管理決定是基於最佳可得之科學建議,並在資源養護及糧食安全間取得平衡。 另一方面,擁有最多家計及小型漁民的西太平洋區域,涵蓋了23個國家及領地之專屬經濟區(EEZ),是全世界最複雜的漁業管理區域之一,長久以來在資料蒐集及資源評估兩方面皆面臨困難。 至2021年止,西太平洋區域只有43個魚種獲得資源評估。而改善SoSI方法學之後,納入了265種系群的資料,對於資源狀況有了更準確、更具代表性的認識。依據SoSI估計,52.5%受評估的系群處於生物可持續性之狀態,相較於2018年的80%、2021年的77%呈現下降趨勢。然而,此趨勢並非絕對代表資源狀況惡化,反而表示更準確且全面性瞭解資源情形。 研究結果也指出主要漁業仍面臨挑戰,尤其是東南亞地區,該區域黃鰭鮪與正鰹受到氣候變遷及漁撈能力過剩影響。此外,東南亞地區小型表層魚類、沿海珊瑚礁魚類、鯊魚等,因為過漁、棲地消失、執法不力等,資源急遽減少。再者,該等漁業/魚類相關可靠資料稀缺,種種因素皆阻礙有效的資源評估及管理。如何處理資料缺口,是東南亞區域強化資料蒐集、治理及永續漁業的關鍵點。 縱有上述諸多挑戰,中西太平洋漁業委員會(WCPFC)在確保不同鮪類永續管理方面,扮演了重要角色。正鰹、黃鰭鮪、長鰭鮪及大目鮪是該區域鮪漁業的關鍵魚種,並在WCPFC依據科學管理規定下,維持於可持續狀態。澳洲北部鯊魚漁業也是此區域管理最佳的漁業之一。 與第71區的永續狀態相比,第81區西南太平洋 (包括紐西蘭EEZ、澳洲新南威爾斯州水域、公海區域)的資料集更全面、魚種更多,狀態亦較佳。 依據SoSI評估,85.5%受評估的系群處於生物可持續狀態,較2021年的75.9%略為增加,而彼時係使用舊有評估方式。此次受評估的系群亦增加至166種,2021年僅29種且為系群合併評估。 第81區的藍尖尾無鬚鱈、岩龍蝦(rock lobster)資源狀況相當良好,但橘棘鯛、紅肉旗魚卻仍處於已過漁。此外,諸如紐西蘭扇貝漁業、皮皮尖峰蛤等部分漁業,則因為資源低下而不得不關閉。不過,此區域仍為全球永續漁業管理設下標準。

荷尼阿拉峰會(Honiara Summit)於本年2月24-27日假索羅門群島荷尼阿拉市召開,會中有太平洋島國領袖、部長、漁業行政官員、區域性漁業管理組織及全球利害關係者等代表超過300人參加。該活動係作為評估永續發展目標(SDG)目的14.4進展之平臺,並分享確保永續漁業之最佳實踐,特別是對發展中小島國及太平洋區域而言,會議主題是強化太平洋及以外區域漁業可持續性。會議關鍵結果如下: 全球漁業資源仍面臨壓力,有37.7%系群被歸類為已過度捕撈,強調有必要提升漁業管理。在資源評估時加強國家漁業報告及能力建構對決策制定至為重要。預防措施及當地知識的整合對漁業韌性及可持續性尤為重要。可持續漁業對糧食安全、經濟發展、特別對沿海社區的生計不可或缺。 區域性漁業管理組織(RFB)如WCPFC對管理共享資源及確保漁業可持續性起關鍵作用。RFB在數據、科學及支持有效漁業管理決策之區域合作發揮其必要的作用。在因應氣候變遷、IUU漁撈等挑戰方面需要有穩健的合作。RFB在參與國際協定如BBNJ協定,在漁業長期可持續性方面發揮重要作用。 太平洋發展中小島國在經濟穩定性、及糧食安全方面甚為依賴漁業,必須有強而有力的管理框架。該區域在漁業治理方面有領導地位,WCPFC之資源評估顯示魚類系群是處於可持續水準。氣候變遷、IUU漁撈、及財務缺口仍為重大挑戰,需要有更多投資及彈性戰略。財政倡議,如太平洋復原力基金(Pacific Resilience Facility)及區域鮪魚計畫(Regional Tuna Program)等,尋求增強可持續性及調適性努力。 以科學為根據的決策是達成SDG14.4,特別在數據不足的漁業,甚為重要。強化以科學為政策介面以確保明確及可操作的管理建議。氣候變遷正改變魚類的分布,需要有積極主動及調適性管理方法。鼓勵科學、科技、工程和數學(STEM)方面之教育及職涯道路是培養下一代漁業科學家的關鍵工作。 全球合作對有效MCS,包括數據分享及聯合執法工作甚為重要。涵蓋整個供應鏈之透明度和歸責性將強化可持續之海鮮採購。在新科技之投資,如衛星追蹤及人工智慧驅動監測可提升MCS系統。 沿海小規模漁業仍被低估,需要在監測和管理上有重大投資。以社區為本的漁業管理及創新數據蒐集方法可助因應知識差距。區域及國際計畫可支持數據儲存、分析、及決策,特別是對發展中小島國而言。 國家監管框架必須與全球協定同步以支持可持續漁業。多部門間整合性方法可提升漁業及生物多樣性保護。必須有更堅強的國際合作及能力建構工作以助發展中國家履行國際協定下的義務,如UNCLOS、BBNJ、及WTO漁業補貼協定等。 過漁與SDG14.4目的兩者不相容,因此需要轉移至可持續漁業管理。打擊IUU漁撈仍為確保負責任漁業治理之優先工作。區域組織、和公民社會團體間之夥伴關係對達成生物多樣性及保育目標至為重要。多方利害關係者的合作可助資源、知識及科技之流通,以推動SDG14.4之進展。 未來展望 荷尼阿拉峰會重申漁業在可持續發展中發揮關鍵作用,呼籲各國政府、區域組織及利害關係者在全球論壇包括2025年聯合國海洋大會,採取果斷行動。WCPFC維持承諾在太平洋支持可持續漁業管理,確保太平洋海洋資源為後代維持健康。

根據MSC,隨著人類食用和飼料市場需求持續增加,品牌和零售商扮演保護小型表層魚類的重要角色。 由於不同漁業國家對於東北大西洋的鯡魚、藍鱈和鯖魚的配額意見分歧,這些漁業部分已喪失MSC認證或是認證遭到暫停。在過去25年裡(至2024年止),這三個關鍵性魚類系群的配額僅在其中4年內達到國際共識。造成的後果是過去七年間這些魚種的捕撈量已超過科學家建議量的31%。 有些MSC的商業夥伴已改為利用來自其他表層漁業的鯡魚,例如北海鯡魚、夏季產卵的冰島鯡魚、南加利福尼亞灣後絲鯡以及智利的太平洋竹筴魚,它們的數量穩定並供應重要市場。 根據MSC的2025年小型表層魚類年報,2024年MSC的計畫中小型表層魚類系群佔比為第二高,世界各地受認證的漁獲超過300萬公噸,佔全球總體小型表層魚類捕獲量的12%。 小型表層魚類作為主要的海洋生物食物來源,在海洋生態系中扮演重要角色。它們也為人類提供重要的營養,並且融合蛋白質和Omega-3脂肪酸,使它們成為具價值的水產飼料來源或其他用途的海洋原料。 確保小型表層魚類永續供給至關重要,因為其需求正因各種原因而增加。首先,供應人類食用的永續來源魚油市場正在成長。2008年僅有四款魚油補充品帶有MSC生態標章,而到了2023/24財政年度,市面上已有475種受MSC認證的保健補充產品。再者,預測數據指出水產養殖業將持續成長,伴隨此趨勢,作為魚飼料中重要魚粉及魚油來源的小型表層魚類的需求亦會增加。 MSC首席計畫主管Nicolas Guichoux表示:「在需求日益增加的背景下,保護小型表層魚類漁業十分重要。這份新發表的年報展示認證標章在促進此系群的永續性中所扮演的角色,同時強調若國際上無法就保護這個高動態的漁業免於過漁及不當管理達成共識,將對其造成的風險。 零售商和品牌商在促進增加供應鏈中受認證小型表層魚類之可取得性中扮演重要的角色。除了即將獲得認證的魚種外,改變諸如大西洋鯖魚、藍鱈、大西洋-斯堪地那維亞鯡魚等關鍵魚種的配額有其必要,使它們得以再度回歸MSC的計畫。 「這些魚種對於供應全球市場至關重要,這些市場仰賴其作為重要蛋白質來源,並確保產業以及消費者皆能獲得受認證的水產品。長久而言,這可能影響市場中產品的價格與數量。」 2025年小型表層魚類年報概述這些魚種所面臨的挑戰,包含氣候變遷對於魚類系群洄游分布的影響,並提供了此等系群全球市場分析。它強調一些對於受認證的小型表層魚類漁業所進行的絕佳研究成果,以及認證對於為人類乃至於整個地球帶來正面影響所扮演的角色。

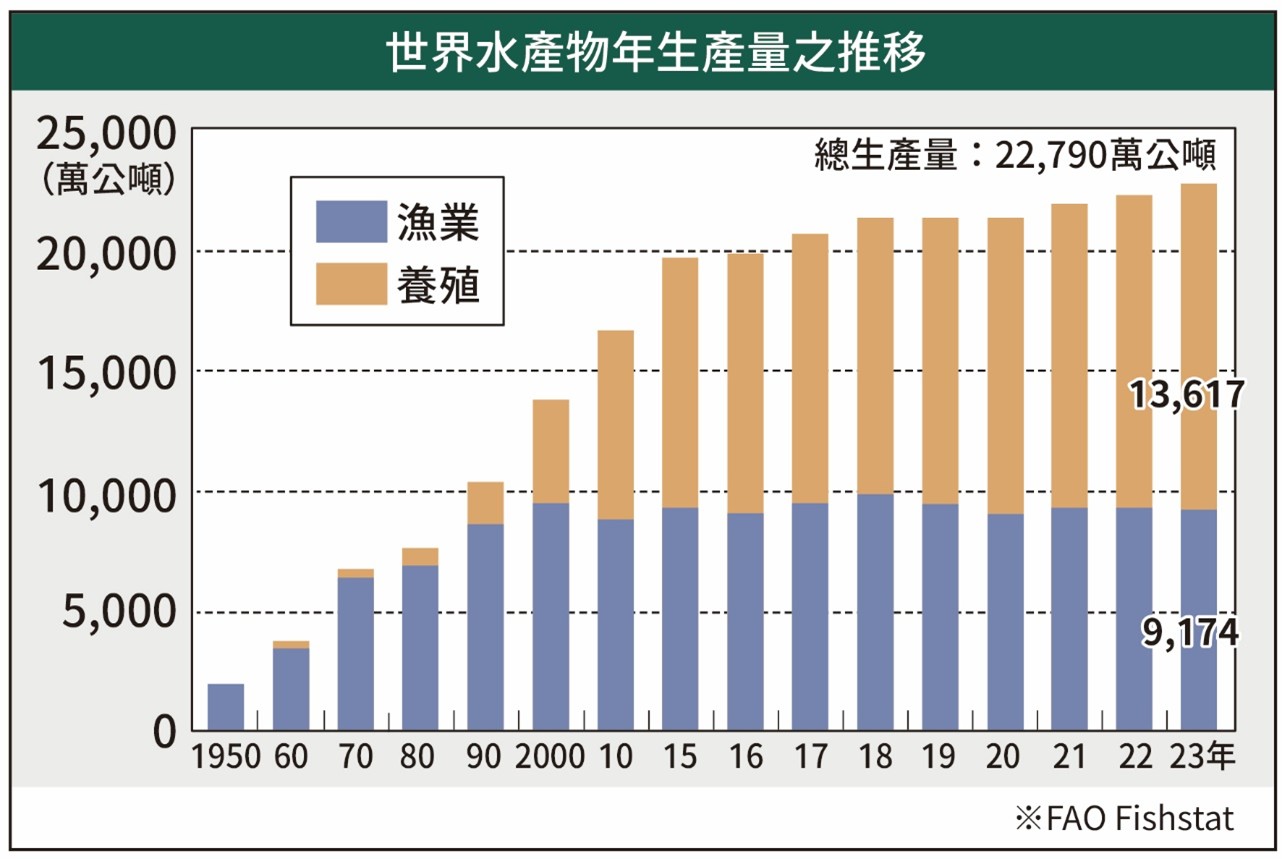

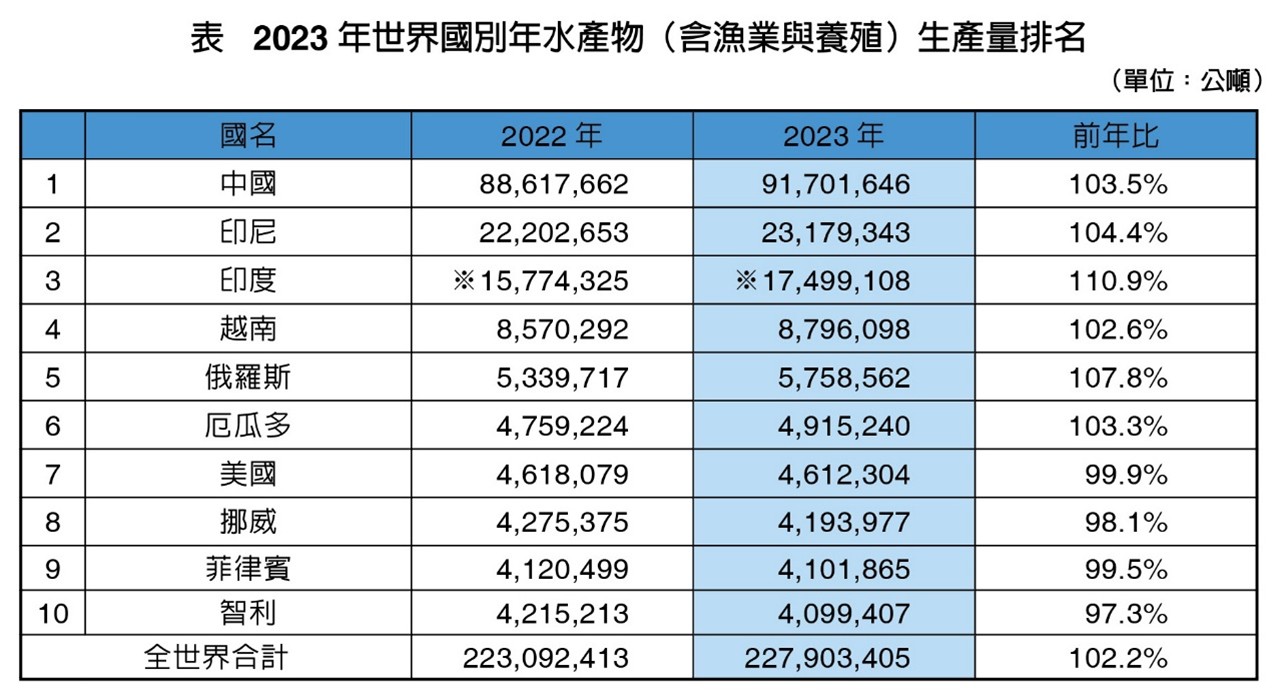

聯合國農糧組織(FAO)於今年4月3日公布2023年世界水產物生產量(漁業與水產養殖)統計,總生產量比前一年增加2.2%,達2億2,790萬公噸。其中以捕撈野生水產物為主的海洋漁業之漁獲量為79,705,980公噸,略低於前一年之80,600,996公噸,而水產養殖154,080,970公噸之產量則較前一年增加3.9%,水產養殖持續在水產物產量佔比上居首位。 據FAO公布之統計資料顯示,就漁業與水產養殖合計之國別產量而言(表參照),中國還是最大之生產國,其2023年海洋漁業漁獲量12,256,273公噸與水產養殖業71,769,537公噸,雙雙居世界之翹楚,且均較前一年略有所成長。印度水產養殖業繼2022年倍增後,仍然成長,不過與海洋漁業合計之生產量依然不及第二位之印尼而屈居第3名。其次越南之水產養殖業生產量也成長,而穩坐合計生產量之第四名。俄羅斯則因駝背大麻哈魚等漁獲增產而名列第五,漁獲通常名列前茅的秘魯則因為其鯷魚漁獲量減半,總產量排名滑落到十名外,而由孟加拉、挪威、菲律賓與智利依序名列7-10名。 水產養殖產量排名則依序為中國、印尼、南韓、菲律賓、越南、挪威、智利、印度、厄瓜多、日本等,其中厄瓜多的蝦類養殖等產量較前一年增加9.9%,備受矚目。 世界水產物之生產量於1988年首次超過1億公噸,其後海洋漁業產量即開始觸頂甚至些微下降,而水產養殖業卻連年成長,儘管其成長勢頭不若以前強勁(圖參照),且從2013年起,水產養殖業之年產量開始超越海洋漁業產量,到2023年水產養殖業之生產量已佔世界水產物總年產量之六成。

2024年全球鮭鱒類的推定供應量(以全魚重計)達396萬6,000公噸,比前一年減少12%。其中,養殖產量僅微增1%,達347萬5,000公噸;而野生捕獲漁獲量則大幅下滑55%,降至49萬1,000公噸。 在2025年1月下旬於美國加州舉辦的全美漁業協會(NFI)全球海鮮市場會議(GSMC)上,NFI計畫主管Richard Barry發表了相關報告。他指出,全球鮭魚供應量比去年減少12%的主要原因是阿拉斯加等地的野生漁獲產量下滑。關於細鱗鉤吻鮭的漁獲量,他表示:「全球漁獲量減少25%,阿拉斯加則減少44%」。而鉤吻鮭的漁獲量也同樣下降,「全球減少25%,阿拉斯加地區則減少32%」。 另一方面,儘管在世界最大漁場的美國阿拉斯加布里斯托灣之紅鉤吻鮭漁獲量表現良好,但魚體尺寸較往年來得小。布里斯托灣地區水產品開發協會(BBRSDA)執行董事Lilani Dunn對於今年的漁獲狀況表示:「漁獲量可能會略有減少,但預計魚體尺寸將會變大。」 雖然野生漁獲的供應規模比養殖較小,但水產企業的創新展現了促進業界成長的可能性。舉例來說,Circle Seafoods公司正在嘗試以生鮮狀態將冷凍細鱗鉤吻鮭送達消費者,並探索潛在的需求。Dunn表示:「無論是野生還是養殖,對消費者來說都是具吸引力的商品,並可望成為拓展鮭魚消費市場的重要因素。」 南美的養殖業者正從智利產銀鉤吻鮭養殖中看到商機。相關人士表示:「五年前約有90%的智利產銀鉤吻鮭出口至日本,但預計本季對日本的出口市佔率僅剩下55%。」目前,智利產銀鉤吻鮭正積極打入墨西哥、以色列、東歐以及亞洲市場,並且與大西洋鮭展開競爭。 此外,加拿大水產流通業者的報告亦指出,智利產銀鉤吻鮭較大西洋鮭具有價格競爭力,且在加速推展煙燻等具附加價值的產品。 另一方面,美國的消費者調查顯示,依然有許多人偏好野生魚類。根據食品行銷機構的調查,在2,000名消費者中,約有一半表示偏好野生魚類,22%的人表示喜歡養殖魚類,另外37%的人則表示沒有特別偏好。在那些偏好野生魚類的人當中,有70%表示「只購買野生魚類,並且避免購買養殖魚類」。 挪威的養殖業者計劃在2025年擴大對美國的大西洋鮭出口。出席GSMC鮭魚論壇的相關人士表示:「相較於智利銀鉤吻鮭,挪威產的小尺寸鮭魚在價格上更具競爭力,正是在這樣的背景下,我們在美國市場的市佔率正在逐步擴大。」 事實上,挪威產生鮮鮭魚魚片在2025年年初對美出口表現十分亮眼,到1月第三週,出口量已達902公噸,創下過去12個月以來第二高紀錄。

世界氣象組織(World Meteorological Organization;WMO)的最新消息指出,從2024年12月開始的反聖嬰現象將僅持續短暫時間。根據WMO全球季節性預測中心預測,目前赤道太平洋的海面溫度低於平均值情況預計將回歸正常,根據預測,在2025年3月到5月期間,有60%機率氣候條件會回歸到ENSO中間值(即既非聖嬰也非反聖嬰),而在2025年4月到6月之間,該機率將上升至70%。同時,聖嬰現象發展的機率在3月到6月之間幾乎為零。然而,由於北方春季可預測性障礙,長期預測的準確度較過往低,這是預測聖嬰與反聖嬰現象的常見挑戰。 世界氣象組織秘書長Celeste Saulo表示,針對聖嬰與反聖嬰現象的季節性預測及其對全球天氣與氣候模式的影響,是提供早期預警與及時應對的重要工具,也是世界氣象組織氣象界為協助決策所提供的多項服務之一。她進一步表示,這些預測為農業、能源、運輸等關鍵產業帶來數以百萬計美元價值的經濟節省,並透過提升應對災害風險的準備能力,在過去數年間挽救了成千上萬條生命。 反聖嬰現象是指中東部赤道太平洋海面溫度大範圍下降,並伴隨熱帶大氣環流的變化,包括風、氣壓和降水模式的改變。一般而言,反聖嬰現象會帶來與聖嬰現象相反的氣候影響,尤其以熱帶地區最為明顯。然而,反聖嬰和聖嬰等自然氣候現象對全球氣候模式的影響,正發生在人為引起的氣候變遷大環境下,導致全球氣溫上升,進一步加劇極端天氣和氣候變化,並影響季節性的降雨與氣溫模式。因此,儘管2024年12月開始觀測到微弱的反聖嬰現象,且赤道太平洋的海水表面溫度異常達到反聖嬰標準,2025年1月仍創下有紀錄以來最暖的1月。 儘管聖嬰─南方振盪(ENSO)是全球氣候變化的重要驅動因素之一,但它並非唯一影響地球氣候的因素。為了提供更全面的氣候預測,世界氣象組織也定期發布《全球季節性氣候更新》(GSCU)。這些報告會考量多種主要氣候變異模式的影響,包括北大西洋振盪、北極振盪以及印度洋偶極事件(Indian Ocean Dipole)。同時,GSCU 也會監測北熱帶大西洋(NTA)和南熱帶大西洋(STA)海水表面溫度指數的異常狀況,並追蹤全球及區域性的氣溫和降雨異常情況及其在未來一季的變化趨勢。 最新的 GSCU 預測顯示,除了赤道東太平洋附近外,全球各大洋的海表溫度預計將持續高於正常水準,因此,幾乎全球所有陸地地區的氣溫都可能高於平均值。

第62屆政府間氣候變化專門委員會(IPCC)會議2月24-28日在杭州召開,會中各國無法解決對是否及如何將其工作與聯合國氣候政策配合議題上之嚴重分歧,各國第三次延遲決定具影響力氣候科學評估的時間。 雖然各國官員在杭州同意IPCC三份最重要報告之大綱,但在進行一個星期長的談判並在閉會當天加時進行30個小時之會議,各國仍無法對何時應提出報告打破僵局。 大部分國家屬意IPCC行政部門之提案在2025年8月總結該科學評審,使該報告及時就緒討論依巴黎協定進行的氣候行動績分表所定全球盤點的一部分。有數個代表團稱,歐洲國家、日本、土耳其、小島國及大多數拉美和最低度發展國家支持該計畫。 但中國、沙烏地阿拉伯、及印度極力將時間往後推,而南非及肯亞要求對過程的包容性進一步討論以彌合關切。 峰會東道國中國斡旋在2025年開始評估進程之臨時協議,而報告之完成限期的討論將於下屆IPCC恢復,而並無確定日期。 IPCC主席Jim Skea在會議結束時表示,雖然議程煩重,感謝專門委員會達成多邊共識之可能性,及IPCC科學局不眠不休工作,使大家清楚瞭解科學內容的範圍。 IPCC正進入第七次評估週期,稱為AR7,其賦與的工作是彙整全球氣候科學至三份報告:一份依氣候變遷之物理科學;另一份是對人類及自然系統之脆弱性;第三份對地球氣候趨熱之碳排量紓緩。 在杜拜召開之COP28,IPCC第六次評估在2023年提出第一份全球盤點發揮關鍵作用,俾最終各國首次承諾在能源方面推動放棄化石燃料之過渡期。 由於美國總統川普退出國際氣候外交事務,在觀察員尋找全球氣候行動之領導跡象時,中國作為東道國在峰會中其角色尤受關注。 會議開始中國氣候變遷特使劉振民,在報告政策回應時肯定氣候科學界之貢獻。他表示,維護多邊主義及強化全球氣候行動是唯一進行之路,希望IPCC及UNFCCC繼續循序合作推動人類氣候行動。 惟有三個代表團稱,中國官方之公開聲明與閉門會議時加強其國家優先事項的談判立場不一致,渠等補充稱中國及若干其他高收入發展中國家,似乎熱衷於在IPCC報告維持在下次全球盤點之外,渠等憂慮科學發現可能對其在抑制溫室氣體排放上增加壓力。 綠色和平組織東亞分部全球政策顧問Zhe Yao表示,無法在AR7的時限前作決定只會幫助想阻止氣候行動的國家,但對易受氣候傷害的國家已不能等候,對每次分歧導致決策推遲為之失望。 IPCC報告應如何處理之技術性討論佔杭州會議之大部分時間。 匈牙利科學家及IPCC副主席Diana Urge-Vorsatz批評,從大綱中移除關鍵科學概念之努力,造成對全球氣候科學未來之擔憂。她以個人名義在LinkedIn寫道,在多處包括巴黎協定、NDCs(國家自定貢獻)及化石燃料等關鍵詞均受質疑,不是刪除就是被替代。她補充,沒有對相關論題有指數性成長經驗和知識之全球努力作健全的評估,將危害到此等重要多邊進程之效益。 IPCC會議中各國也未能同意針對移除二氧化碳技術方法論報告之大綱。由沙烏地阿拉伯領頭幾個國家要求小組之焦點放在包括涉及添加鹼性物質至海水以增加其pH並假設可增強海洋吸收CO2之能力等有爭議性海洋地球工程干預。但該提案遭大部分國家所否決,認為在副作用仍未充分瞭解情況下提出技術概況仍言之過早,該議題將在下次會議進行討論。國際環境法中心地球工程推動人Mary Church表示,現時仍未有此項科學,風險甚為巨大。 美國沒有代表團出席,在川普政府發出停止工作令並禁止渠等前往中國參加會議,美國聯邦政府科學人員在這次會中顯得尤為突出。美國是否完全退出IPCC過程仍不明朗,有代表團稱在會場走廊對美國退出之深遠影響有非正式討論。主要關切是針對美國國務院對IPCC紓緩工作小組所提供技術支持之未來。終止該緩助將危及科學家評估減少碳排方法之工作。美國有關科學家聯盟Delta Merner表示,雖然此項停止技術上而言是暫時性,倘聯邦專家繼續被禁止參與,代表對IPCC提出嚴謹全面性報告的能力是一大損失。

日本北海道漁場環境保全研究會邀請海洋研究開發機構(JAMSTEC)主任研究員美山透以「日本海洋的變異—海洋熱浪及其影響」為題進行演講。他表示根據日本氣象廳之資料顯示過去100年間日本周邊海域的平均表面水溫上升了1.28℃,比世界海洋平均溫度約上升了2倍。另一方面,日本近海之表面水溫不僅呈現長期上升之趨勢,也呈現十年週期的變動,於2000年左右表面水溫到達最高,2010年左右達到谷底,其後又一直有上升之趨勢。美山透進一步表示「雖然全球表水溫在過去100年上升1.28℃,而日本近海這2、3年來的平均表面水溫上升幅度是世界最大的海區,有5℃以上之溫升」,為此他針對海洋熱浪(海水異常高溫持續一段時間)進行介紹。 海洋熱浪過去10年約發生一次,但隨著全球暖化所導致平均水溫上升,近年來海洋熱浪發生頻率增加了4倍,大約每2.5年就發生一次。美山透表示「就全球暖化而言,100年間氣溫上升3℃就已經很危險,因此專家建議應盡量將其限制在1.5℃以內,但由於海洋熱浪頻發而增加,不到100年期間,海洋溫升已達到危險水平」。特別是北海道東部的太平洋海域,大約2010年左右開始,由黑潮引發的暖水渦不斷向北移動,尤其在每年的夏天其規模逐年擴大,在釧路近海停滯的現象也逐年增加。此外從2022年底開始,黑潮本身向北移動,使日本東北部沿近海水域直接變暖,海面水溫上升5℃以上。最近不只海面表水溫,連水深700公尺之深海,不論冬夏,均持續於高水溫狀態。 黑潮流向在西風與信風吹流下,經柯氏力偏轉所引發之大環流,但隨著全球暖化加劇,「這些行星風本身可能會向北移動,因此日本東北地區受黑潮的影響可能會變得更大」。然而,就北太平洋而言,其赤道附近水域溫度偏冷時,日本周邊水域的溫度較暖,反之赤道附近水域水溫偏暖時,日本周邊水域偏冷,有10年規模的變動模式,美山透說:「現在是反聖嬰現象,赤道附近水溫變冷,日本周邊水域則呈溫暖狀態,幾年後有逆轉之可能。」 至於未來的展望,美山透表示:「我們預測今年(2025)秋天赤道附近的水溫將接近河口(與平常年差不多),因此日本周邊的水溫還需要一段時間才會變冷,即高水溫狀態至少今年可能會持續下去。」他進一步表示「由於全球暖化,水溫即使不會回到以前的冷度,但是否會有所改善正是我們關注的焦點」。以現有科技要預測目前趨勢的逆轉時期雖然仍然有難度,美山透呼籲大家利用各預測網站發布之最新資訊進行必要之判斷。

日本東北大學理學院研究所副教授杉本周作等研究團隊於今年2月14日發表之研究成果指出,2023年以來三陸近海的海水溫度上升創下全球最大幅度。該團隊指出這是由於東移之黑潮持續(黑潮續流)異常向北移動,導致來自南部的高溫水流入日本東北近海有以致之,此一異常水溫不只出現在海面附近而已,還蔓延到深度達700公尺左右的地方,深度400公尺左右的地方,其水溫比正常年之水溫值高出10℃以上。 研究團隊分析了衛星觀測數據與氣象廳所進行之航海觀測數據,發現三陸近海的表層水溫自2023年4月以來一直比平常年(1982-2011年之平均表水溫)表水溫高出約攝氏6度。此一上升幅度是世界海洋中上升最高的海域,杉本周作等表示:「此一狀況持續到現在,已連續持續近2年。」他對三陸近海目前發生此一異常情況表示驚奇。三陸近海本來在水深100公尺以深,水溫在攝氏8度以下之冷海洋,然而隨著2022年秋天以後之黑潮續流顯著異常北移,南方高水溫流入三陸近海。增加的表水溫海洋熱輻射導致冬季海上氣溫也隨之上升,影響範圍達高空約2,000公尺。另外從此一海域之漁獲狀況也對魚介類分布發生顯著變化。此一團隊之海洋水溫變化研究結果為檢討其對生態系與資源、氣象災害之影響提供重要的資訊。

日本水產廳於今年3月21日公布其漁業取締船2024年取締外國漁船之實績。EEZ內作業外國漁船登船檢查7件(2023年7件)、逮捕1件(前年1件),沒收EEZ水域內違法敷設漁具(刺網、籠漁具)18件(前一年8件)。於日本大和堆周邊水域被漁業取締船警告而離境之船隻有78艘(前一年68艘)。這是5年以來北韓被驅離船隻數首次超過中國被驅離之漁船數。 雖然外國漁船根據2國間漁業合作協定可在日本EEZ水域內作業,但南韓從2016年,中國自2017年以後即分別未與日本達成漁業合作協議,2024年只有俄羅斯漁船可在日本EEZ水域作業,另外根據合作協定條件在EEZ水內作業,日本取締船可以登船檢查其漁獲物,漁撈日誌及漁具等。登船檢查2016年有86件,其後即大幅減少。去年7月日本照洋丸取締船逮捕一艘台灣燈光敷網漁船。 違法敷設漁具方面,計沒收蟹籠具與貝籠具1,189個(前一年286個),刺網4.2公斤(前一年0公斤),沒收漁獲物合計5.3公噸(前一年1.7公噸),又在日本海大和堆周邊水域被日本漁業取締船警告並驅離之外國漁船計有中國漁船32艘(前一年44艘),北韓漁船46艘(前一年24艘)。另外過去驅離之北韓漁船以木造船為主,今年則發現鋼殼結構之漁船增加了,強力以噴水驅離的有15艘(前一年4艘)。 另一方面2024年日本取締船於北太平洋公海進行登船臨檢18件(2023年16件,2022年12件),有增加之趨勢。這是由於日本EEZ水域鄰接的北太平洋公海水域,為遵守NPFC所通過之資源保護管理措施,合意會員國可相互登船臨檢之故。再者也根據中西太平洋漁業委員會(WCPFC)之管理措施規定,在太平洋公海進行了6次登船臨檢。這些公海登船臨檢結果,已分別向船旗國及區域漁業管理組織報告。

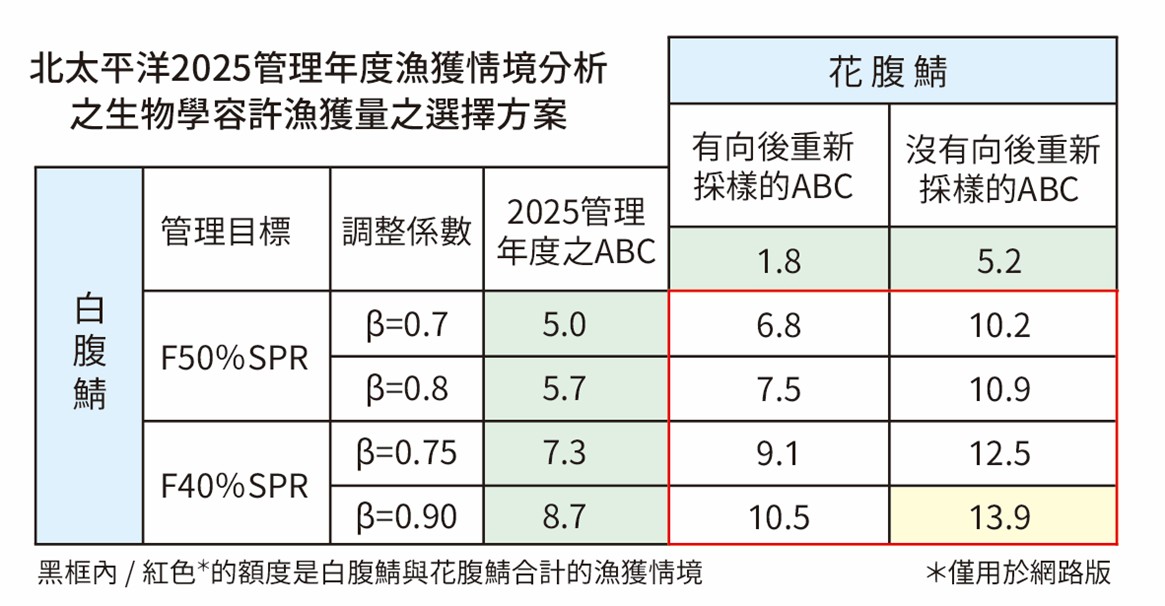

日本水產廳於今年3月19日舉行有關白腹鯖、花腹鯖太平洋系群的第5次資源管理方針檢討會(SH會議)。會中一致同意兩系群2025管理年度(2025年7月-2026年6月)合計之生物學容許漁獲量(ABC)為13.9萬公噸,因此次一漁期之總許可漁獲量(TAC)可望訂為13.9萬公噸,與2024管理年度相比,減少六成。 太平洋白腹鯖系群親魚資源量呈現持續下降之趨勢,與呈現增加趨勢的對馬暖流系群資源量成鮮明對比。為此水產研究及教育機構變更了資源評估模式。由於太平洋白腹鯖成長與成熟不良,計算生物學容許漁獲量時,有關漁獲管理規則中,親魚之漁獲殘存量修訂為要保留50%親魚(F50%SPR)。 結果如表所示,顯示2025管理年度白腹鯖太平洋系群要達到10年後親魚量超過目標參考點的機率在50%以上時,其ABC為5.7萬公噸,為了規避風險的調整係數為0.7時,水研教育機構建議2025年度之ABC為5萬公噸。另外水產廳有鑑於上次SH會議,建議保留在F40%SPR,並試算出其ABC為8.7萬公噸,加上採用風險規避的調整係數,建議2025年管理年度為7.3萬公噸。 花腹鯖方面,假設其近年來的低加入量在接下來的一年中會持續下去(有反向重新採樣)情境下,算出其ABC為1.8萬公噸。不過,因為外國之漁獲量與其漁獲年齡組成之資料也可用了,因此其資源水準向上修正。如果按照接近再生產關係來判斷,其ABC為5.2萬公噸。因此水產廳最後提議之白腹鯖有4種漁獲情境方案,而花腹鯖則有2種漁獲情境方案(如表參照)。但因二種鯖魚要分別漁獲十分困難,因此合併成為鯖魚類管理,其ABC方案從6.8-13.9萬公噸,共有8種漁獲情境管理方案。 最後雖然與會之漁民與相關業者等希望將現行TAC的調降幅度減至最低,但水產教研機構則警告如此一來有導致過度漁獲之可能性,而且依然緊張到令人「非常擔憂」的程度,但增加TAC的可能性仍然並非完全不可能,因此為考慮加工業原料魚需求恐急,採取漁獲情境分析之最大值,將2025年鯖魚類TAC訂為13.9萬公噸,但有鑑於這是一個有重大風險的選擇,因此將一般漁獲情境分析每5年修訂一次,改為每三年修訂一次。同時如果最新的鯖魚資源評估(通常在12月左右發布)顯示資源狀況比當初預測更佳,則將導入一項制度,允許考慮在其下一個年度開始增加TAC之漁獲配額。 往常的情況是以ABC的量訂為日本的TAC,2024年TAC有35.3萬公噸,2025年只有13.9萬公噸,較前一年減少六成。預計4月將舉行的TAC意見交換會將檢討國家保留額。並送5月份召開之水產政策審議委員會資源分組審議後定案。 又去年12月北太平洋漁業委員會(NPFC)首次之鯖魚類資源評估已將中國與俄羅斯之漁獲量含納在內,去年年會決意將北太平洋鯖魚公海的白腹鯖漁獲量上限為10萬公噸(內含圍網8萬公噸、拖網2萬公噸)。然而此一NPFC之資源評估所使用之最新數據是2022年漁期之數據,比日本獨自進行之資源評估早一年,並不能代表鯖魚資源減少的速度。因此日本資源管理組長魚谷敏紀表示將於3月24日召開之年會,提案要求公海漁獲配額減半,即5萬公噸。

日本靜岡縣駿河灣的櫻花蝦春漁期從今年3月27日正式開始,預計於6月5日結束。該縣櫻花蝦漁業將在自主漁獲管理下繼續進行漁撈作業。今年自主漁獲管理之漁撈作業具體注意事項一如去年春漁期,即於漁撈作業時為了保護產卵母蝦,要注意產卵母蝦(黑頭)之出現與否,即於春漁期中,將主要漁場之駿河灣內灣部分之主要產卵場,一有黑頭之產卵蝦,即指定為保護區,根據此一基本原則達成具體協議。 為迎向此一春漁期,該縣水產與海洋技術研究所,根據去年秋漁期零歲蝦之平均體長與去年12月到今年2月灣內的平均水溫,預測今年春漁期之平均體長37公分比平常年略大。而且也預測其群集密度也比去年春漁期略高。據水產與海洋技術研究所之櫻花蝦負責人表示「比起豐漁期而言,雖然此一春漁期之資源水準依然低迷,但有復甦之傾向」,因此漁民對此一春漁期之漁況動向充滿期待。 日本櫻花蝦漁業自2018年春漁期漁獲欠佳以來,採取自主性漁獲限制(產卵期、產卵場保護區),以期一面漁撈一面復甦其資源水準的管控方法。去年櫻花蝦之春漁期漁獲量為340.3公噸(前一年為308.9公噸)、秋漁期漁獲量為189公噸(前一年為192公噸),合計529.3公噸(前一年500.9公噸)。從實施自主漁獲管理以來,去年春漁期之漁獲量最多,秋漁期雖略為下降,但年度總漁獲量也變最多。

由日本新潟大學、新潟縣水產海洋研究所、佐渡市及JF加茂湖漁會等官方及民間單位組成的「加茂湖活動組織」於日前召開調查報告會,針對本漁期佐渡島加茂湖養殖牡蠣生產量僅約去年(約65公噸)一半的原因進行討論。 根據該等研究單位之調查,其原因恐係能登半島地震導致加茂湖發生劇烈搖晃所致。受到地震影響,湖底的有機物質浮至湖面引發缺氧狀態,並造成加茂湖首度出現「青潮」現象。 地震發生後,湖水的顏色變成黑褐色,之後也沒有改善,而湖面上的水呈現大範圍帶狀漂浮,並流向兩津灣。考量到加茂湖的特性是半鹹水湖(海水自兩津灣內流入),因此該現象可能係由青潮所引起。 由於發生青潮會導致魚貝類及海藻類無法生存,而苦無餌食的黑鯛遂避開缺氧水域,並於初春攝食剛吊掛的稚牡蠣,其後則攝食發育中的牡蠣,甚至在冬季時連殼帶肉吞食下肚。 黑鯛整年都在加茂湖內貪婪地吞食牡蠣,導致本季牡蠣生產量減少。對此,會場內牡蠣漁民悲痛地表示:「如此一來,就無法將種牡蠣固定在棚架下,即使長成,整體數量也會減少。」 另一方面,針對今後的應對與對策,曾參與海藻再生以改善水質的橫濱市「金澤八景-東京灣海草場再生會議」工藤孝浩,受邀擔任本次的顧問講師,他提出一項建議,即使用刺網等漁網將養殖筏圍起來覆蓋保護。 工藤孝浩表示:「即使僅進行不影響生態系變化的適量清除,也能防止牡蠣受到侵害。」此外,他還建議加茂湖應朝著登錄《拉姆薩公約》(Ramsar Convention; 亦稱濕地公約)的目標努力,因為這裡有大量野鳥,而野鳥會捕食黑鯛幼魚,可能有助於調節生態平衡。 再者,針對湖面混濁可能持續發生乙事,加茂湖活動組織秘書長正司正表示,已經試驗性地設置圍油欄,並展示相關資料說明其效果正在顯現。 加茂湖活動組織計畫在4月接受國家補助後,推動大規模黑鯛驅除計畫,並探討替代方案。此外,他們將增加能夠淨化湖水水質的海藻種類,致力於改善加茂湖整體水質,恢復適合各類生物生存的環境,使原本作為黑鯛食物的多種生物能夠重新繁衍棲息。 對此,加茂湖漁會理事長山本博文表示:「我們學到了許多只有專業研究機構才會知道的知識。首先,我們將從漁會內能夠實行的部分開始著手,對於無法單獨完成的部分,則會與政府機關協商應對方案。」 其後,佐渡市市長渡邊龍五召開記者會表示:「如果牡蠣受害的原因是能登半島地震,我們將與新潟縣緊密合作,迅速制定應對措施。目前,我們正在調查加茂湖整體的受災情況。」

日本為了準備簽署確保漁船船員作業與航行安全的國際公約,即STCW-F公約,政府計畫這個會期向國會提交相關國內法之修正案。此一公約適用於在專屬經濟水域(EEZ)外航行之國際300船噸級以上的漁船,規定凡適用STCW-F公約之船隻,船上船員均必須接受基本安全訓練。但由於實施設施收容力受限,以及訓練場所之分布不均衡,因此實施過程仍需進一步調整。 國際海事組織(IMO)海上安全委員會於去年5月通過STCW-F公約於2026年1月正式生效。公約生效後,漁船如果泊靠已批准公約國家的港口,漁船將不得拒絕寄港國檢查(PSC)。港口國檢查時,如果不能證明其船員接受該公約要求的訓練課程,船舶可能會被禁止離港。 日本的遠航商用船舶與國內商用航行船舶均已實施STCW公約,並提供水下潛水,救生筏使用等求生技術,以及消防技術等基礎訓練(實作課程)。而STCW-F公約規定漁船雖然也有義務提供同樣的訓練,但全國僅有13所機構可舉辦這些訓練,而且訓練場地座落地點參差不齊,因此要將漁船船員訓練包括在內,則有超出收容能力的風險。因此,對遠洋漁業漁船在日本國內滯留時間有限情況下,要落實執行上述訓練的可行性抱持懷疑態度,另訓練費用也是問題之一。因為全體船員均要求要受訓,訓練費、交通費加上食宿費等,費用的負擔頗大,例如一艘20位船員的漁船,一人要15萬日圓的話,就要花費300萬日圓的訓練經費。 要接受基礎訓練之漁船要求條件之一原是船長24公尺以上漁船,但IMO海上安全委員會去年將此要求改為船舶國際船噸位在300船噸以上之漁船。換算成日本漁船船噸數,相當於189船噸以上。然而日本的海外鰹鮪圍網、魷釣、秋刀魚棒受網、大中型圍網等漁船,即使其作業海區在日本EEZ水域外,但並不進入外國港口,因此漁民質疑「為什麼現在非接受STCW-F規定之訓練不可?」 為了確保「公約」得到國內法保障,有必要對目前實施中之日本「船員法」進行部分修訂,因此今年3月19日執政之日本自民黨國土交通委員會與水產委員會召開聯席會議,水產委員會召集人鈴木貴子除了表示感謝國土交通委員會召集人勝俁孝明大力促成聯席會議的召開外,並對延遲向漁民週知STCW-F之實施,會給相關人員帶來負擔一事表示遺憾。為了解決實施STCW-F之相關訓練問題,聯席會議也聽取國土交通部之說明,同時也將分擔實施基礎培訓所引發的擔憂與額外負擔。兩委員會將攜手合作往前推動。具體而言,為了因應PSC檢查,要確保日本之遠洋鰹鮪漁船與遠洋拖網漁船於泊靠日本EEZ以外之外國港口時不致發生問題為方向進行必要之調整。至於訓練場地分布不均與不足的問題,將在受STCW-F制約漁船進出港頻繁之氣仙沼、燒津等漁港進行訓練設施建構計畫。

具備日本建築相關專業顧問資格的八千代工程股份有限公司(Yachiyo Engineering Co., Ltd., 以下稱YEC公司,位於東京市台東區,社長為高橋努)於2025年2月21日,在東京針對與「海洋經濟」(Blue Economy)有關的媒體舉辦讀書會。笹川和平財團底下的海洋政策研究所,其特任部長渡邊敦在會中針對有助於實現聯合國永續發展目標(SDGs)第14點「共同守護豐饒海洋環境」的藍色經濟,也就是具備可持續發展性的海洋經濟活動,指出其在日本國內正面臨「投資回報難以預測,且活動成效不易發覺」這樣亟待解決的課題。此外,他還介紹「海洋衝擊指南」(Ocean Impact Navigator;OIN)這個來自海外的重要績效評估指標(KPI),並說明該研究所預計將於2025年3月對外公布其日文版本。 渡邊敦在讀書會上以「海洋經濟的第一線—海洋經濟當前發展與今後展望」為題進行演說。他在說明基礎概念時指出,目前日本國內所面臨的課題包含「資金籌措困難」、「技術問題」、「與環境保護之間的平衡關係」,以及「國際合作的必要性」等。而如果與以南韓為首等積極推動海洋經濟發展的其他國家相比,他認為海洋經濟的相關活動在日本「之所以還不夠普及,是因為相關規範與政策規劃仍準備不足所致」。 在談到屬於海洋經濟活動一環的藍碳(blue carbon)制度時,由於日本海洋經濟技術研究協會(Japan Blue Economy Association)負責核發日本藍碳信用(Japan Blue Credit, 以下稱J信用),渡邊敦以其身兼該協會理事的立場出發,說明信用目前的發展情況。他表示,一直到不久之前為止,日本國內已經累計61件專案計畫獲得認證,因此原先所設定要在2030年時讓信用交易規模達到數萬公噸的目標「將能順利完成」。然而他也指出,如果想要實現在2050年時讓信用交易規模達到數百萬公噸的目標,仍存一些必須解決的問題。除從2022年度以後信用開始出現滯銷的情形外,在購入信用企業所回饋的問卷調查中也明確指出,相關制度的規劃仍然停留在支援各地區當地發展的類型上。 就如同上述藍碳制度的發展現況一樣,儘管說日本國內對於海洋經濟活動所採取的投資作為還處在初期階段,但還是有些緩慢。然而,渡邊敦仍然表示,「在減緩與因應氣候變遷所造成的影響、針對海洋塑膠污染及其他類型污染的處理、海洋再生能源,以及對於具備可持續發展漁業的支援等相關領域上,日本國內還是有許多投資人展現出濃厚的興趣」。他也進一步指出,除「中小企業及新創公司所涉入的投資案件數,在現階段仍然不足」外,日本迄今都還沒有針對投資效果可以進行評估的相關標準這點,是個很重要的問題。因此,渡邊敦在談到未來的展望時表示,將會儘早公布OIN的日文版本,「並於次一年度之後開始測試」。 此外,渡邊敦在會中也談到「海業」這個可以被稱為日本在地類型的海洋經濟活動。他表示,目前「僅由水產廳負責推動相關工作的模式,可以處理的業務範圍過於侷限。日本政府應該要採取橫跨各相關部門的工作方針,將負責海業的業務機關範圍拓展至環境部與國土交通部等單位才對」。 在讀書會舉辦當天,作為主辦方的YEC公司也由其事業統合本部國內事業部環境計畫部吉原哲說明該公司針對海洋經濟相關活動所採取最新因應作為。

由日本農林中央金庫主辦的JF Marine Bank水產業聯絡會議於日前以視訊方式召開會議,討論藍碳信用(Blue Carbon Credit)議題。 八千代工程株式會社事業統籌本部環境計畫部副部長吉原哲在會中以「J藍碳信用(J Blue Credit)」為題發表演講,對此有許多與會者針對藍碳信用交易價格預測等問題提問。 吉原哲於演講中,以該公司作為J藍碳信用之審查認證委員的身分,針對該制度進行介紹。他表示,藍碳係指海藻等海洋植物透過光合作用吸收並長期儲存在海洋中的碳。JF藍碳信用係一種將藍碳進行定量化並發行為碳信用,並作為碳補償進行交易的制度,需依據日本藍色經濟技術研究協會(JBE)的指引申請認證。 針對每公噸的交易價格,吉原哲表示,相較於再生能源與節能信用為1,000至2,000日圓、森林整建為3,000至1萬日圓,J藍碳信用約維持在5至10萬日圓左右。由於該制度剛開始時,曾以約10萬日圓的價格投標,以致於價格較高,直至2021年時,所有的藍碳信用皆已售罄,但近年來由於價格較高,已有部分地區開始出現滯銷的情形。 在其他碳信用的單價呈上升趨勢的情況下,J碳信用卻出現滯銷並導致價格下跌。對此,他指出,若能提高對「吸收型碳信用」價值的認可,其價格仍有上漲的可能性,並強調從長遠角度來看待這一問題的重要性。

世界自然基金會日本分會(WWF Japan,會長為末吉竹二郎)於本年3月20日在東京舉行記者會,發表關於漁業塑膠廢棄物「幽靈漁具(ghost gear)」之新報告,介紹日本各地前例及WWF之建議。海洋水產團體之苫野哲史先生於解說報告摘要及重點時表示,只要漁民具有高度意識即可防範幽靈漁具的印象是不正確的,漁民必須與漁民團體或漁業相關產業等部門合作,致力於具體因應對策。 海洋塑膠廢棄物問題正備受矚目,其中約有10%來自漁撈使用之漁具。塑膠廢棄物不僅漂浮於日本之沿岸,據資料顯示,以重量比例而言,漁業塑膠垃圾約佔五成至六成,不容忽視。漂流於海上的幽靈漁具可能持續捕獲魚類而形成幽靈漁撈,妨礙水產產業。研究指出,單就日本鹿兒島縣北薩水域,當地刺網類幽靈漁具每年至少造成34萬尾魚死亡,籠具類者則造成78萬尾魚死亡。 苫野哲史表示,幽靈漁具主要源自於1.天候或事故造成、2.經濟效益之理由或漁具之管理、3.違法、無報告及不受規範(IUU)漁撈,此3類情況包含10個重要因素在內,惟普世認為漁民具高度意識的理由不在其中,單靠漁民獨自行動恐無法解決問題。 報告中介紹3個因應措施:預防、減緩及恢復措施。日本宮城縣漁業合作社志津川分會戶倉工作站主導之團體式回收漁具,或漁網再利用計畫,至今已逾40個團體或企業參加「Re:ism計畫」,例如日本廣島縣之養殖漁具採用可分解之環保材質,香川縣將海底垃圾回收處理,日本伊豆地區漁民與潛水員致力於漁具回收再利用等案例。 苫野哲史列舉世界其他國家或地區因應幽靈漁具的措施,表示根據報告所列案例強化行動,認知到「日本對於海洋塑膠廢棄物的處理不應零散無章,有必要針對幽靈漁具擬具專業措施」;具體上,向日本政府提出「有制度的基礎實務調查」之訴求,以擴大大規模漁業經營者或水產公司之合作,或加入以提升消費者意識為目的之小型販賣商店,提攜漁業合作社、漁民團體及相關產業發展;並表示有必要讓不具漁具漂流報告義務之中小型企業參與其中。

大日本水產會於今年3月12日在千葉市召開關東地區分會集體會議,計有公司團體會員等約30人與會,分享包括勞動力短缺、海洋環境變化及數位轉型(DX)等水產業界所面臨的課題。會長枝元真徹直言此一集會討論的方向為「希望大家大鳴大放的表達意見,作為本會業務改善之參考」。會議前半節,由會長以事前準備之資料,就水產業現狀與課題,以及該會所做的努力進行說明,言及日本水產品市場縮小,而世界人口增加中之今日,海外市場之開拓十分重要。也談及隨著海水溫度上升,為減少環境影響與海藻床之營造以促進復甦之可能性。此外會長也概要的介紹該會在復興東日本大震災與能登半島震災上的支援、漁業指導、海技士培訓課程,特定技能、漁船結構改革計畫的進展,2024年物流問題的因應、資源管理、水產品出口、HACCP認證設施數量的推移,日本海洋生態標章(MEL)、促進魚食普及活動及生鮮展等推動的概況。 出席會議者中有人問「作為發展海洋產業的一環,有部分閒置漁港將導入水產養殖,但資訊十分缺乏,是否有新創公司可以諮詢?」常務董事長岡英典回應表示:「聽說漁會正在朝逐步開放的方向邁進,但據說有一點難度,畢竟必須與資本投資頗大之沿岸與近海漁業公司進行洽談,要能雙贏才可以。」至於人才不足、漁業訓練制度、特殊技能等問題,木上正志去年視察受災的造船公司,介紹了當時的情況外,並表示「我認為我們有必要蒐集各方之資訊,並迅速向有需要的人傳達問題之所在及不足之處。有必要在摸索過程中找出問題之所在,並努力找出解決辦法,以改善水產業」。 漁船建造方面,則提及造價費高騰亟需政府支援,以及有待科研機構研發新技術等問題。另外漁網業界擔心招募不到必要之技術人才,與會之漁政官員則表示目前正與負責之經濟產業部進行必要之協商。枝元會長也強調研究機關之重要性及水產廳技術開發預算的有效利用,以及人員訓練設施之整備等問題。 與會者也有人提出「在海洋環境變化中,圍網漁船可以捕獲到真鰮、但卻捕獲不到鯖魚。而中層拖網卻可捕獲到鯖魚。因此多用途船之發展是有可能的,不過即使漁民有此一想法,但還是面臨人才不足,以及作業許可證獲得等挑戰」。此外與會者也對陸上養殖與連續育種、藍碳、碳信用、海藻養殖、資源管理、DX等相關問題及意見。 大日本水產會自2024年9月從靜岡縣(中部)開始,其次仙台(東北)、福岡(九州、沖繩)、神戶(關西、四國)、札幌(北海道)等召開分區會議,此次之關東地區會議是最後一次,常務董事長岡英典最後表示:「大日本水產會將總結迄今為止的討論,並將其導入作為該會未來會務活動方向,將向政府與輿論提出要求與請願,並籲請所有與會者參考相關之活動。」

日本北海道漁會聯合會與北海道漁業信用聯合會於今年3月6日在札幌舉行2024年北海道漁會高層研討會,並敦請持續倡導必須因應日本糧食危機的東京大學特聘教授鈴木宣弘演講,鈴木教授以「日本糧食安全與北海道漁業之角色扮演」為題進行演講。此一研討會計有北海道全部漁會的理事長、專務與參事等共約130人參加,北海道漁會聯合會理事長阿部國雄致辭表示:「今年是國際合作社年,隨著世界各地對合作社的角色與關注度日益增加,漁會系統的角色與任務進一步獲得肯定與重視,但漁會所面對之問題愈來愈多,今後各漁會有強化解決之必要,各漁會作為日本糧食安全相關行業的一員,相信這次演講對大家而言,意義非凡。」 鈴木宣弘以三重縣內一個漁會所經營之紫菜養殖漁民出發,對日本的糧食安全有強烈的危機感,並指出日本糧食自給率下降,可以歸咎於戰後的美國佔領政策,以及日本以經濟產業部為中心的經濟政策與國家預算的分配。尤其是近年來世界局勢惡化,以糧食為武器的思維日益盛行,包圍之勢正在形成。過去只要有錢就隨時可以廉價進口糧食的時代已經一去不復返。因此特別是作為日本糧食基地的北海道更要盡力不可。然而在高生產成本的大變局中,政府以適當的財政投入,以支持辛勤工作的農漁民並增加糧食儲備,這難道不是保護人民生命的國防嗎?接著他介紹當農民或漁民之生產成品超過負荷時,美國政府將支付其差額之政策。雖然日本的「公積金PLUS」是一個很好的制度,但包括納入生產資材價格上漲的因素等的考量,仍有進一步加強的必要。因此他主張應該取消漁民四分之一的負擔,補償比例由80%提高到90%。 其次,鈴木宣弘演講也觸及農會、漁會違反了「反壟斷法」而有強化取締趨勢的看法,他認為漁會、農會聯合銷售在與大買家平等競爭方面發揮了重要的作用,不受「反壟斷法」適用限制是世界各國的基本大原則。對此,如果農會、漁會不能毫不退縮地採取堅決行動,那問題就大了,現在是農漁民們團結起來並展現農漁會力量的時候。 最後他強調,像北海道等沿海、島嶼漁村等不僅確保在日本糧食安全上擔負一定任務,也扮演保衛國家邊疆的角色。等於「雙重負擔國防重任」,北海道更是擔負雙重國防重任的重中之重,各位的奉獻與努力是日本人民的希望之光。最後他強調,保障日本糧食安全必須加強全民相互支援的體系,特別是農漁民要有肩負保護人民生命安全的覺悟,並相信正義終將得到伸張。

日本布蘭氏股份有限公司為一家結合水耕農業與養殖業業者提供技術支援的公司,於今年3月19日宣布成功開發出一種利用鱘魚魚鱗特徵以判斷其性別的新方法。迄目前為止鱘魚性別之判定只能將其腹部切開,以目視檢視其生殖腺,因此這一新技術之開發就不會給鱘魚或作業人員帶來太大之負擔。此一結果預定於3月26-29日舉行之「日本水產學會春季大會」發表。 該研究針對養殖之鱘魚很早就導入性染色體的DNA檢測方法,並在養殖過程中採用對魚體損害最小的性別鑑定技術。與開腹法相比,DNA檢測可以確定大量魚的性別,因此他們研究是否可以在魚鱗的形態上發現性別差異。在此過程中,拍攝魚背上硬鱗的照片,然後對照片進行影像解析,以取得鱗片的長度與寬度等資料,發現其有顯著的性別差異。據此,進而探索以目視法判別性別之可行性,並確認透過結合多項指標,可以從視覺上清楚區分雌性與雄性。為了進一步提高判別的準確性與效率,該公司將進一步研究與開發利用人工智慧(AI)影像診斷技術判別性別。

日本水產研究與教育機構(以下稱水產教研機構)於2025年2月1日至2日兩天,在東京市葛西臨海水族園舉辦以昆蟲為原料所研發飼料培育出的真鯛試吃活動。來自隸屬於水產教研機構的水產技術研究所首席研究員安藤忠等人,在試吃活動的同時也舉行座談會,透過讓一般人容易理解的方式,向參與活動的民眾說明其研究相關內容。 安藤忠表示,其團隊進行研究的方式是將飼料中所含魚粉的一半(佔原料全部的31%)都替換成使用黑水虻幼蟲所製成的乾燥粉末,投餵給真鯛食用。研究進行期間從2024年11月至2025年1月,共歷時2個月,而在這段期間使用新飼料投餵養殖的真鯛也都正常生長,每尾從534公克增長至899公克。 水產教研機構水產技術研究所於2024年4月,其實就已經成功達成使用以黑水虻與細微藻類所製成不含魚粉且不含魚油的飼料,便可以讓真鯛順利生長的目標。至於本次則是為了順利培育出可以配合試吃活動所需要的真鯛數量,所以便使用包含魚粉的飼料投餵真鯛,以進行相關試驗。 在座談會舉行當天,工作人員在水族園內餐廳免費提供不加魚漿,僅撒上一層薄麵粉便下鍋油炸的真鯛炸物,同時也向參加活動的民眾分送與研究內容等有關的傳單及問卷。 安藤忠也談到舉行座談會的目的並表示:「一般民眾對於以昆蟲為餌料所產生抗拒感等,這種使用以替代原料所製成養殖飼料進而培育生長的養殖魚產品是否可以被大眾接受的問題,是在向社會推廣時,最讓人感到擔心的部分。因此,如果可以透過問卷等方式瞭解一般民眾的反饋意見的話,那就再好也不過了」。 此外,安藤忠還在水族園內的演講廳,以「利用昆蟲培育來自大海的魚類!」為題,說明使用魚粉代替原料進行養殖飼料研發的重要性等相關內容。他表示,在日本,養殖魚類的飼料原料現階段有約半數需要依賴進口,且黑水虻是以食物殘渣為生。因此,水產教研機構的水產技術研究所便設定目標,期盼透過相關研究,建立一套不會對自然資源造成負面影響,且具有可持續發展性的真鯛養殖模式。 來自琦玉縣,在活動現場試吃養殖真鯛的女高中生談到試吃後的感想表示,「一開始突然被告知試吃活動的真鯛是使用以昆蟲原料製成的飼料所養殖培育時,當下心裡的確是會有抗拒感。但是在聽到這樣的養殖模式其實具有其社會意義等有關說明後,便能夠接受,也就覺得試吃的真鯛可以入口,而且味道還非常美味。如果也可以使用在學校營養午餐等相關用途上,那就非常理想」。

南韓海洋水產部於今年3月5日公布2024年南韓漁業生產量比前一年負成長2.2%,為361萬公噸,生產總值則成長6.9%,達10兆918億韓圜(約1兆336億日圓)。其沿岸與近海漁業由於受到去年高水溫等氣候變遷之影響,漁獲魚種增加。沿岸與近海漁業生產量較前一年減少11.6%、84.1萬公噸,也比最近5年之平均年漁獲量92.5萬公噸,減少9.1%。生產金額也比前一年減少4.3%,為4兆1,763億韓圜(約4,278億日圓)。減產之主要原因是氣候變遷導致資源量變化、原油價格高漲及氣象條件惡化,致出海作業日數減少等。其中魷魚類受高水溫之影響,大幅減產42.1%,僅有1.3萬公噸之漁獲量,白帶魚也減產26.6%產量為4.4萬公噸。梭子蟹則減產23.3%,產量有2萬公噸,片口鰮減產18.8%產量為12萬公噸。 比前一年漁獲量增加之魚種,則為濱日本海之沿近海鰊魚,漁獲量增加30.3%,達2.7萬公噸。白姑魚增產17.7%,為1.8萬公噸,鯖魚也成長4%,達12.5萬公噸。 海面養殖漁業生產量比上一年減產1.6%,為224.9公噸,生產值則成長16.6%,達3兆7,118億韓圜(約3,800億日圓)。其中裙帶菜較前一年小幅減產1.4%,達57.2萬公噸,紫菜則受惠成長環境及出口量增加,漁民養殖意願高,而較前一年增產3.2%,為55.2萬公噸;另外受海水溫度上升之影響,海帶減產9.1%,產量有54.2萬公噸。 遠洋漁業產量則較前一年大幅成長16.7%,漁獲量達47.9萬公噸。內水面漁業之產量則減產5.4%,為4.1萬公噸。

中國最大的煉製品公司安井食品(位於福建省福州市),最近併購了江蘇省最大的明太鱈加工公司-江蘇鼎味泰食品有限公司,以4.45億人民幣(約94億日圓)收購該公司已發行股權的70%。收購之後該公司之煉製品年產量可提升至50萬公噸以上,進一步鞏固其成為全球最大煉製品生產商的地位。 據安井公司最新的年度報告指出該公司2023年煉製品生產量為32萬1,000公噸,並販售31萬4,000公噸。另外暗流新聞(UCN)也指出該公司年間也生產10萬公噸之魚漿。同時該公司2023年的銷售額達44億1,000萬人民幣,創歷史新高,此是受惠於其國內市場成長所致。目前正值該公司準備在香港證券交易所掛牌上市之際,市值為2.23億美元,較2021年市值觸頂時下跌66%。 另一方面鼎味泰食品公司則設立於2009年,以「成為明太鱈專門公司,為營造人民更好的生活而服務」為口號,該公司以明太鱈為原料魚,專營蟹味魚糕、魚香腸以及油炸製品等,年間有10萬公噸的加工生產能力。其銷售管道延伸到山姆會員店(沃爾瑪)、盒馬鮮生(阿里巴巴集團)、海底撈、7-11等便利商店。該公司在日本大阪設有稱為萊卡爾產業股份有限公司的子公司,其也從事加工食品的研發與進出口業務。 安井食品公司主要使用來自中國與東南亞的南方系統產之魚漿,而鼎味泰食品公司則專門以明太鱈魚漿加工成高附加價值產品,並已在高附加價值的零售與餐飲通路等建構了銷售網絡。兩公司互補性強,安井透過此一併購,旨在增強其在魚漿產業的整體實力。併購除了有助魚漿原料魚來源多元化,原料魚之穩定採購外,也有助於實現產品範圍與銷售管道之多元化。 據UCN之貿易版指出,中國對明太鱈之需求量不斷擴大,2024年明太鱈進口量比前一年增加21%,達2萬5,273公噸。其中自俄羅斯進口量增加51%,達2萬5,273公噸,從美國進口量則負成長49%,只有3,546公噸。俄羅斯產明太鱈進口額佔比正在擴大中,有取代美國進口量之傾向,該公司希望併購後透過強化明太鱈的加工能力,提高其競爭力。尤其是鼎味泰於2024年3月從英國食品巨頭巴卡巴爾集團收購了其在中國的冷凍烘焙業務,同時也推出歐式麵包、百吉餅、土司等新產品系列。即該公司也因而擴大營運範圍,涵蓋了所有冷凍食品。 另一方面,安井食品集團於2019年以523萬英鎊(約6億4,000萬日圓)收購了英國冷凍食品批發商Oriental Food Express。加上此次併購鼎味泰集團,該公司認為是「公司提升品牌價格與邁向多元化銷售管道的關鍵性一步,也符合公司強化國際市場競爭力的成長策略」。

由於美國川普總統對政府架構的全面改革,已影響到漁業管理業務的進行。目前正值美國阿拉斯加大比目魚和銀鱈漁場開放之際,各界憂慮相關的發展將會耽誤漁獲漁期開始的時間。 國際太平洋大比目魚委員會(IPHC)所制定的漁獲配額須經美國海洋漁業局(NMFS)審議並由商務部和國務院批准。通常,該過程會在漁期開始前完成。 由於預期政府交接會造成干擾,今年IPHC將通常於3月15日開始的大比目魚漁獲日期,延遲一週至3月20日開始。不過,相關人士指出,這樣的做法仍不足以因應實際需要。據大比目魚業界人士表示,雖然通常在每年這個時候都會啟動個別漁獲配額(IFQ)的許可程序,但目前尚未簽發許可證。「去年由於職員減少,簽發許可證花了很長時間。今年極有可能出現類似的延遲」(業界人士表示)。 持有「區域漁獲配額」(IQF)的業者也面臨不確定性。阿拉斯加荷馬的漁業團體—北太平洋漁業協會會長兼漁船Captain Cook號船長Malcolm Milne表示,「目前還沒有人取得許可證」,「我們無法向船員承諾『可以出航』,只能告訴他們『情況並不明朗』」。 在一份給媒體暗流新聞(UCN)的書面聲明中,NMFS說明在遵循川普總統的凍結管制措施同時,當預計出現任何延遲影響IFQ程序或商業捕撈時,將會通知業者。 與此同時,據業界人士表示,流程延遲的情況越來越嚴重。美國國務院三月第二週才正式收到漁獲量的資訊,由於政府機構的處理能力問題,作業開始可能無法及時完成。 川普政府的政策對大比目魚漁業的影響不只是程序上延遲。據指出,除政府限制國際合作、裁減聯邦人員及暫時凍結法規外,對加拿大徵收關稅也可能造成市場中斷。 部分美國大比目魚在加拿大加工及銷售,但貿易關係惡化增加了市場的不確定性。Milne船長表示:「加拿大是我的主要市場,很擔心市場會再發生變化。」

根據Undercurrent News於2025年2月21日的報導指出,美國阿拉斯加州州長Mike Dunleavy(以下稱D州長)於同日向該州州議會提出可使用封閉式進行魚類養殖的法案,旨在提升阿拉斯加州的糧食安全,並促進該州的經濟成長。如果該項法案獲得州議會通過的話,業者便可以在阿拉斯加州內陸封閉水域,針對特定魚種進行養殖與銷售工作,意味著該州長達35年全面禁止魚類養殖的禁令即將落幕。 阿拉斯加州於1990年時,為了保護該州野生漁業資源,並維持自然生態系統,禁止經營魚類的商業養殖事業。因此,排除民間非營利的鮭魚孵化場不算外,阿拉斯加州的水產業一直以來都是仰賴自然資源,以防杜養殖產業所帶來的海洋污染,以及外來物種對於本地生態系統造成的不利影響。然而另一方面,從提升阿拉斯加州糧食自給率與追求該州經濟多元化發展等觀點來看,也有部分聲音呼籲應該要解除該州限制商業養殖模式的禁令。 根據本次D州長所提出名為「HB111」的法案,在阿拉斯加州漁業與狩獵局(Alaska Department of Fish and Game;ADF&G)局長與該州環境保護局局長協商同意後,相關的養殖許可便能夠生效。然而,該法案的適用對象僅限於不具備繁殖能力的三染色體魚類,因此針對諸如粉紅鮭、白鮭、紅鉤吻鮭、銀鮭、帝王鮭,以及大西洋鮭等魚類的商業養殖活動仍在禁止之列。 而該法案在養殖設施的規範方面,則是強制要求必須透過自然形成或是人為建造的防逃屏障,建立徹底將養殖環境圍繞起來的封閉系統。至於若是屬於個人所有的湖泊,則在該湖泊符合完全封閉性要求的條件下,湖泊所有人也可以不需要取得許可,就能夠進行養殖作業,但所養殖培育出的漁獲物僅以自身消費食用為限。 D州長表示,「此項法案可以強化阿拉斯加的糧食安全,也是開創本地全新養殖產業相關措施中重要的一環」。除此之外,他還提到,「阿拉斯加也跟世界其他地區一樣,如果本地所養殖生產的漁獲物可以同時在州內外的地區販售及消費的話,將會為本地提供全新的工作機會,並有助於當地經濟成長」,言談間流露出期待之情。 依據美國農業部(USDA)所發表2023年美國全國的養殖統計調查報告,全美食用魚類的養殖營業額約有8億1,960萬美元之多。其中銷售量最高的是鯰魚,其次則由鱒魚及緊追在後之吳郭魚。如果此項法案在阿拉斯加州正式施行的話,不僅可以為該州的水產業開拓出全新的領域,同時還具備為美國當地及海外的消費市場帶來正面影響的潛力。 但在另一方面,阿拉斯加州當地的商業漁業界與環境保護團體從過去到現在一直都非常擔心魚類養殖會對於該州的自然生態系統造成不利影響,同時激化市場競爭壓力,因而迄今都採取強烈反對的立場。因為透過養殖培育生產的漁獲物在進入消費市場之後,就會引發價格的激烈競爭,未來相關的不利影響有可能會波及到既有的漁業關係從業人員身上。

促進負責任鮪漁業組織(OPRT,會長魚住雄二)於今年3月7日以線上及現場並用之方式於日本東京舉行專題討論會。國內外會員聚焦於討論世界鮪魚生魚片都銷往日本導致價格下跌的問題,並呼籲各國增加國內消費量或銷往第三國。另外與會會員也討論到生魚片鮪魚銷往歐美要取得HACCP與生態標章認證,對各國鮪漁業而言愈來愈覺得是一個很高的門檻。 研討會上日鰹漁協理事長香川謙二表示遠洋漁船生產之野生冷凍鮪魚生魚片除了與鮭魚等競爭外,也與沿近海所生產之生鮮鮪魚與數量增加之養殖黑鮪加工生魚片產生競逐,因此悲觀的表示「現時點而言不能指望在不久的將來消費量會增加魚價會上揚」,他也特別指出,如今地中海沿岸各國生產之養殖黑鮪在有關商店中隨處可見,鮪漁業相關人士擔心「野生鮪魚可能逐漸會被忽視了」。香川謙二理事長進一步表示,除了此一消費動向抑制魚價外,日圓貶值,海外生產鮪魚貨不斷湧入日本。而日本的超低溫冷藏庫空間不足,導致鮪漁獲運搬船長期滯港無法卸售漁獲,導致燃油費與人事費等成本上升,致日本鮪漁業之營運受到壓迫,OPRT團體會員台灣與南韓雖然均表示「希望對日本的出口能穩定下來」,但也均意識到日本市場面臨供給過剩的問題,並談及擴大歐美出口之必要性,因此香川謙二理事長認為「如果能增加輸往第三國的量,對日本市場行情的復甦必然有助益,大家也可鬆口氣」。接著南韓遠洋產業協會鮪延繩釣漁業委員會之代表表示「鮪漁獲的漁船必須確保漁獲之永續性,我們作為OPRT會員必須在這方面做出努力」,而台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類出口同業公會之代表則表示「作業之船舶已老化,要出口歐美必須取得HACCP認證,難度頗高,取得MSC認證有什麼好處?」OPRT魚住雄二會長則表示「OPRT成立之宗旨是採取措施以強化鮪類資源的養護與管理,但大家都意識到必須透過國際資源管理來改善,然而,即使世界的鮪魚市場健康發展,也只是完成了一半,因為除非漁民能夠將上漲的成本轉嫁到市場價格上,否則漁民將無法存活下去」。因此魚住雄二會長呼籲為了維持鮪漁業的健康發展,OPRT各會員國應努力透過OPRT的國際網絡分享資訊。

2025年1月,越南鮪魚出口量出現明顯變動。與去年同期相比,對大多數主要市場國的出口量都呈現下跌趨勢。 根據越南海關數據顯示,2025年1月越南鮪魚產品出口總額和去年同期相比減少16%,達6,600萬美元以上。 越南各類鮪魚產品出口都出現下跌趨勢,除了HS03編碼的生鮮、冷凍和乾製鮪魚外(HS0304編碼的冷凍鮪魚肉/鮪魚條除外)。鮪魚罐頭出口衰退最為明顯,與去年同期相比減少36%。出口衰退原因是國內鮪漁船漁獲物供應短缺,導致越南鮪魚罐頭產品難以在歐盟和跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)等自由貿易協定(FTA)市場競爭。 與去年同期相比,2025年1月越南對美國、歐盟、以色列、日本及加拿大等主要市場鮪魚出口均呈現下跌趨勢。 越南對美國鮪魚出口微幅減少2%,出口總額近2,600萬美元。因為擔憂潛在增稅,美國進口商2024年末數月進口量增加,導致2025年初數月存貨水平變高;加上對川普總統新徵關稅決策的恐懼,導致美國進口商限縮新訂單,該等因素預期將對2025年初數月美國進口鮪魚產生影響。 2025年1月越南對歐盟出口前景亦不甚樂觀,出口下跌13%,尤其是與去年同期相比,對歐盟出口鮪魚罐頭銳減21%。歐盟與越南自由貿易協定(EVFTA)的關稅優惠配額已重新啟動,但越南國內鮪魚供應持續短缺仍然是鮪魚罐頭出口至歐盟市場的阻礙。 越南對CPTPP成員國出口幾乎沒有改善。對日本及加拿大的出口分別銳減26%和36%。 2025年,全球鮪魚市場預期將因為消費者行為,關稅決策和供應浮動等變化而持續變動。越南和其他國家簽署自由貿易協定,將為越南對歐盟、阿拉伯聯合大公國、日本、加拿大等國之鮪魚出口帶來優勢。然而如何要求越南鮪魚企業符合原產地規則仍然是一大難題因為訂定可追溯性、永續漁撈和打擊IUU漁業相關標準已經成為主要市場國的強制條件。

挪威貿易、產業及漁業部於今年3月4日宣布該國2025年大西洋黑鮪漁獲配額與前一年相同為386.4公噸,並稱此一配額是與大西洋鮪類國際保育委員會(ICCAT)交涉結果,漁獲配額沒變,但鮪延繩釣作業船隻數則由前一年的1艘增加為4艘。主力的圍網船隊每船至少分配30公噸,延繩釣船每船配額為20公噸,兩船團的總漁獲配額為288公噸。沿岸漁業漁船之總配額共40公噸,娛樂海釣配額有10公噸,另有15公噸作為漁撈作業混獲用,研究用之漁獲配額33.4公噸。 於宣布此一消息時,部長瑪麗安.內斯表示:「希望此一消息對期望捕撈大西洋黑鮪之漁民而言是一項好消息,大西洋黑鮪是極為優質的食用魚,必須充分利用此一資源。」事實上,挪威產的大西洋黑鮪迄今為止均被當作混獲魚種,並與其他鰹鮪漁獲一樣,用之於製造罐頭。然而2024年10月,日本作為北歐鯖魚主要買家之一的時代水產貿易股份有限公司(位於東京都中央區,社長為安田聰)首次在豐洲市場推出挪威生鮮延繩釣釣獲之大西洋黑鮪,也讓挪威捕獲之黑鮪商流開啟了變化之兆。

英國NGO水生動物機構(ALI)近期發布首份專門針對鮪魚福利的指南。該指南根據動物福利、產品品質與食品安全三者間的相互關聯,為企業在制定鮪魚福利政策時提供明確可行的建議。此外,指南中還列舉出已在此領域採取行動的企業案例,旨在激勵其他公司達到相同標準,及加入此一日益增長推動人道捕撈的業界趨勢。 政策制定者、業界領袖和公共輿論日益強烈,凸顯出解決鮪魚福利問題的急迫性。歐洲議會已於2024年通過一項決議,呼籲在下一次共同漁業政策中納入動物福利指導方針。而Blueyou和FIA PNG等主要業界參與者也已率先採用鮪魚福利政策。鑑於91%的歐洲人支持魚類的福利應同等於其他養殖動物,鮪魚福利政策可以幫助企業提高透明度並滿足不斷變化的公眾需求。鮪魚福利不僅是道德上的要求,更是實現永續成功的策略重點。 雖然水生動物福利的討論在整個產業中變得越來越普遍,但在鮪漁業中仍未將其列為優先事項,僅專注於如何維持產品品質。然而,研究顯示,該等問題是相輔相成的,因為產品品質與動物在捕獲、起鉤、處理及屠宰過程中的福利息息相關。企業應該及早採取行動,以跟上將水生動物福利納入供應鏈政策變化的趨勢。 「作為水生動物福利領域的國際領導機構,我們致力於幫助企業順利轉型朝向有意義的水生動物福利承諾。鮪魚在經濟與生態上都扮演著關鍵角色,使該產業能在負責任的實踐中佔有獨特優勢並發揮領導作用。該指南旨在引發重要對話,我們也隨時準備與企業合作,制定專屬的行動計畫,以推進鮪魚福利承諾」,ALI漁業福利主管Christine Xu表示。 關於ALI ALI是一家國際非營利組織,致力於推動全球水產養殖與野生捕撈漁業的水生動物福利。該組織與認證機構、非營利組織、學術機構、產業利益相關者、政府及公眾合作,以改善水生動物的福利標準。

魚類是優質蛋白質的重要來源,富含Omega-3脂肪酸及多種對人體有益的營養素。然而,魚類體內累積的有毒汞使得魚類攝取安全性備受關注,其中,鮪魚因位處食物鏈上層,特別容易受到汞污染的影響。瑞典查爾姆斯理工大學(Chalmers University of Technology)的研究人員開發出一種創新包裝方法,將罐頭鮪魚浸泡在含有胺基酸半胱氨酸(cysteine)的液體中,根據研究,該方法可去除罐頭鮪魚中高達35%的汞累積,大幅降低人體因飲食而攝入汞的風險。 世界衛生組織(WHO)的報告指出,汞是危害人體健康的十大化學物質之一。暴露在汞之下可能損害中樞神經系統,其中胎兒及幼童對其影響尤為敏感。因此,給孕婦的飲食中通常會建議限制鮪魚的攝取量。查爾姆斯理工大學生命科學系副教授,同時也是Detoxpak計畫負責人Mehdi Abdollahi表示,其目標是提升食品安全、促進人類健康,同時提高目前因汞污染而受到食用限制的食品利用率,而該研究結果確實顯示除了傳統上減少鮪魚的攝取量外,還有其他方法可以降低因食用魚類而導致的汞污染。 所謂的「主動式包裝」(active packaging)概念,是指開發能在存放過程中與食品互動的材料,例如在罐頭內加入特定液體,以延長食品保存期限。然而,這一概念過去從未被應用在提升食品安全性。過往的研究中,研究人員曾嘗試在包裝內塗含硫矽化物(thiolated silica),以吸附罐裝魚類中的汞。但他們發現,鮪魚組織內的汞因結合力過強,無法被釋放。 鮪魚組織中的蛋白質,特別是含硫的胺基酸,會因硫醇基(thiol groups)與汞之間的強烈作用,使汞大量累積於魚肉中。研究第一作者、當時在查爾姆斯理工大學生命科學系擔任博士後研究員Przemyslaw Strachowski表示,基於這一認知,他們決定將魚肉浸泡在加入其中一種胺基酸—半胱氨酸(cysteine)的水溶液中,並推測,該作法可以使部分的汞從魚肉中釋放出來,並與溶液結合,最終被排除。至於該如何安全處理遭排除的汞,仍待未來進一步研究。 該研究發現,隨著魚肉與半胱氨酸溶液的接觸面積越大,能夠移除的汞含量就越高。在一般超市購得的罐裝鮪魚碎肉中,研究人員測得最高可去除35%的汞。而受測的魚肉樣本不論是外觀或是氣味也沒有明顯變化,細胞實驗也證實該技術的安全性。此外,研究人員還發現此去除過程的效果在兩週內達到極限,兩周後即便持續浸泡也不會有明顯變化。這種包裝技術的優勢在於,在產品擺上貨架後仍能持續發揮作用。將此方法應用於工業生產不但能有效提升魚類消費的安全性,亦無需額外的生產步驟。

日本水產廳於今年3月18日召開水產政策審議委員會資源管理分組委員會,審議並通過2025管理年度(2025年4月-2026年3月)日本魷總容許漁獲量(TAC)國家保留漁獲配額的分配辦法,由於2025年管理年度之日本魷TAC本身已達史上最低水準,而且由於某些海域有時會出現日本魷良好漁場之形成,因此善用政府保留之國家配額避免這些配額荒廢不用,以提升2025年日本魷之TAC消化率,一次釋出之保留額設定上限。 今年4月即將開始的2025管理年度日本魷TAC已設定為1萬9,200公噸,只及2024管理年度TAC之24%而已。然而由於日本魷資源的特性,其資源可能會突然向上波動之現象,為了因應此一情況,政府已將年度TAC的35%即6,700公噸納入國家保留漁獲配額中,為了善用此一珍貴的國家保留額,並考慮到2025年漁期後半期將要迎接盛漁期的地區,限定到今年8月底為止之上半期國家保留額再釋出之量以不超過保留額之一半為上限。 對於明確屬部長TAC管理之漁業(近海底拖網漁業、中大型圍網漁業、部長核可之魷釣漁業及小型魷釣漁業)及屬知事管理之漁業(北海道與富山縣),當其配額不夠要申請國家保留額時,適用於基於計算方法的「75%規則」。但為防止國家保留額釋出而未消化之浪費,每次可釋出之量設定為「該期間預測之可能漁獲量與當時剩下分配量的差額,或初始分配量的一半,以較小者為準」,換句話說釋出之國家保留漁獲配額上限為原始漁獲配額的一半。如果不知道日平均漁獲量,則釋出之國家保留額上限為原始漁獲配額之25%。藉由這樣「小額」形式來分配國家保留額,可以重覆分配保留額。 如果確定日本魷的加入量較預測為好時,今年2月分該分組之委員會已同意可以變更初始設定之TAC,追加的TAC也將納入國家保留額中,然後根據上述規則進行分配。此外,迄今為止實施基於75%規則進行國家保留額之分配,允許於事後向該分組報告要求也追加與部長級管理漁間可融通分配國家保留額,其目的是可更快速的因應,以有效的消化TAC。

日本漁業構造改革綜合對策計畫第137次中央協議會於今年3月13日在東京召開,本次會議主要是審議「青森縣八戶地區魷釣漁業計畫」,此一計畫將利用創設會賺錢漁業的支援項目,建造第一艘專門用於中型魷釣漁業的雙層甲板新船。該雙層甲板漁船建造計畫包括提高紫魷(赤魷)魷釣的效率,以及均為個人房等居住與勞動環境改善等創新性設計而獲主席與委員們的一致認可。 該計畫建造之中型魷釣漁船是以釣捕紫魷作業為主力的大前提,並制定實現這一目標的細部計畫。就捕撈紫魷而言,其作業漁場在比日本魷遠的北太平洋漁場,因此該中型魷釣船希望能在大幅降低燃油情況下,能長時間滯留漁場作業。其集魚燈主要採用LED燈,並將螺旋槳改用門梯系統,以減少船舵之阻力與提高推動效率,預計該船每年較現行漁船可節省燃油86千公升,即節省17.4%之燃油。如此一來,日本中型魷釣船之北太平洋紫魷釣捕作業可長期滯留在海上作業,並改為一航次化,不須為進港加油而返港,而且可確保有足夠實際作業天數,其目標是較現行漁船的漁獲量增加26-183公噸。初估漁獲總值可增加2,318萬日圓。 此一預計新建之中型魷釣漁船為165船噸,有二層甲板,以確保10個船員均有個人之起居房間,船上配備有Wi-Fi設施。漁獲物處理均在密閉空間內進行,加上導入自動切割機與冷凍魷魚剝皮機,以推動機械化省力化,減輕船員之勞力負擔,以確保年青船員留船工作意願。 近年來日本近海日本魷連續多年創下史上新低之漁獲量,北太平洋紫魷的價值也年年往上推升。此一新建船計畫之成果,也可作為其他中型魷釣船之借鑑,可望對魷釣產業之永續發展有所助益。負責推動此一計畫的八戶機動漁船漁業協會理事長川村嘉朗表示:「透過日本魷與紫魷並存的效率化作業,以便向消費者提供穩定而高品質的魷魚產品。」

一、前言 北太平洋漁業委員會(NPFC)第9屆年會暨相關次委員會會議於本(2025)年3月18日至3月27日在日本大阪舉行,會議開放線上與會,就秋刀魚養護管理措施、轉載養護管理措施、轉載觀察員計畫養護管理措施、船舶監控系統(VMS)養護管理措施、遵從監控計畫(CMS)管理措施、氣候變遷、2025與2026年預算、巴拿馬合作非締約方(CNCP)資格審查及非法、未報告及不受規範(IUU)船舶名單等議題進行討論。本次會議計有加拿大、中國、歐盟、日本、南韓、俄羅斯、美國、萬那杜及臺灣等9個會員與會,並有巴拿馬、聯合國糧農組織(FAO)、北太平洋溯河魚類委員會(NPAFC)、北太平洋海洋科學組織(PICES)、皮尤慈善信託基金會(PEW)、深海保護聯盟(DSCC)、國際漁業監控管理網絡(IMCS Network)、澳洲國家海洋資源與安全中心(ANCORS)、海洋基金會(Ocean Foundation)、世界自然基金會(WWF)及綠色和平等則以觀察員身分出席。我國代表團由農業部漁業署副署長林頂榮率團參加,團員包括外交部、中華民國對外漁業合作發展協會、台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會等相關人員及學者。 二、會議概況 (一)修正「秋刀魚養護管理措施」: (二)修正「轉載養護管理措施」: (三)新增「轉載觀察員計畫養護管理措施」: (四)修正「VMS養護管理措施」:新增會員或CNCP通報漁船進入或離開公約區域義務,且通知秘書處的時間不得少於漁船進入公約區域前或離開後60分鐘。 (五)修正「CMS養護管理措施」:應檢視之會員義務列表新增10項,包括應更新所屬漁船白名單、進出公約水域通報及專捕秋刀魚漁船應保留全數漁獲等義務。 (六)修正「白腹鯖養護管理措施」:調降本年漁季(每年6月1日至隔年5月31日)公約區域白腹鯖TAC為7萬1,000公噸(原為9萬4,000公噸)、拖網不超過7,940公噸(原為1萬4,000公噸)、延繩釣不得超過5萬8,800公噸(原為8萬公噸)、歐盟額外配額4,260公噸(原為6,000公噸),倘歐盟2024年未捕撈白腹鯖,可流用1,740公噸至本年使用。 (七)修正「東北太平洋底層漁業養護管理措施」及「西北太平洋底層漁業養護管理措施」:新增脆弱海洋生態系指標珊瑚的常用名稱及學名對照表,及東北太平洋底層漁業區新增禁漁區2處。 (八)通過本年「IUU船舶名單」:本年度無新增船舶。 (九)與其他組織合作:委員會責成秘書處發展與美洲熱帶鮪魚委員會(IATTC)簽署合作備忘錄之草案,俾利該組織於年會討論。 (十)CNCP申請案:通過巴拿馬申請CNCP身分,於2026年4月1日起得赴NPFC公約區域作業。 三、結語 (一)因科學評估顯示目前秋刀魚資源仍處於低水準狀態,爰本年NPFC依據2024年通過之臨時漁獲管制規則(HCR),將全北太平洋水域內TAC調降10%,由5萬公噸調降為20.25萬公噸,公海TAC亦依該比例,由13.5萬公噸減為12.15萬公噸。因各國公海總漁獲限額(約15.85萬公噸)超出公海TAC,故續採行公海累積漁獲量達公海TAC之90%,則漁獲限額超過1萬公噸之會員(我國、中國、日本)須於72小時內停止作業之機制,此即奧林匹克競捕機制。 (二)會在我方提案並獲各方共識下,新增得豁免奧林匹克競捕機制之選項,選擇該方案之會員將可完全利用所分配之漁獲限額,不受公海累積漁獲量達公海TAC之90%時必須結束作業之限制。我國船隊於上半年赴西南大西洋捕撈阿根廷魷後,返臺卸魚整補,致出港赴北太平洋作業時間較晚,參加奧林匹克競捕機制較為不利,倘選擇豁免奧林匹克競捕機制,評估應可取得較佳之漁獲量。 (三)次NPFC會議除修訂秋刀魚養護管理措施外,並通過轉載觀察員計畫、修訂船舶監控系統、轉載等養護管理等措施,強化漁船於海上作業之監控管理;同時修訂白腹鯖、底層漁業及保護脆弱海洋生態系等養護管理措施,進一步養護公約水域漁業資源及保護海洋生態,使產業得以永續經營。

美國政府於今年4月2日公布新的對等關稅讓亞洲各蝦類生產者陷入慌亂,特別是對美國市場依存度高的印度與印尼蝦類產地價格立即暴跌,越南蝦類產地價格也持續有下滑之傾向,蝦產業對朝令夕改之美國政策充滿對未來前景不明之無力感。 據暗流新聞(UCN)的蝦類產地市況報導指出,對等關稅發布後今年第15週(4月7-13日),印度蝦類產地價格在一週間大幅崩跌,印尼產地也以同一水準,甚至更激烈的暴跌,已跌到接近厄瓜多爾產蝦類的價格水平。另一方面,中國產蝦類市場行情挺堅,其與印度、印尼產蝦類價差在擴大中。目前泰國與越南產的蝦類與印尼相較,每公斤有超過1美元的溢價。據印度政府指出,美國於4月5日實施追加10%之關稅,並可望於4月起實施26%的對等關稅(已延期90天)。根據蝦類交易平臺Aqua Connect的數據顯示,印度安得拉邦產的南美白蝦每公斤價格(60尾之尺寸)較前一週下降35印度盧比(INR),跌到每公斤290INR (約3.37美元)。其他不同大小之白蝦也下跌,市場崩跌正加速擴大中。依Aqua Exchange平臺從內洛爾週邊養殖場所蒐集的交易數據顯示,各尺寸大小之蝦每公斤平均下滑18 INR,60尾尺寸者每公斤下跌到307 INR,40尾大尺寸者每公斤下跌到357 INR。 目前很多從事印度蝦類出口到美國的公司均暫時停止出貨,等待政府關稅政策明確化。Mayank Aquaculture公司總經理Manoj Sharma告訴UCN記者「對等關稅發布後,印度之蝦類加工場已停止採購白蝦即使每公斤已下降30-40 INR也沒用。印度蝦類養殖業者與蝦苗孵化場均十分不安,一旦實施或延遲蝦苗入池放養之時間對整個養殖蝦產業而言,是一大衝擊」。原本印度的蝦類產地價格進入2025年後有堅挺之市場行情,誰知一個對等關稅澆了養殖市場一盆冷水,市場行情低迷有如2023年夏天般。以對等關稅來看,亞洲各國相對比較高,厄瓜多爾適用於世界一體適用之10%稅率,比亞洲各國就課對等關稅來說,有其優勢外,地理上又接近美國,運費也相對便宜,其輸美之價格於3月底,大型白蝦價格也下滑,年後第14週(4月1-7日)50-60尾大小一箱的白蝦,每公斤3.25美元,與印度產白蝦約便宜0.13美元,即價格差已接近。 據厄瓜多爾養殖業者表示,進入4月後最近數週,當地因受降雨影響,促進蝦類之成長,因此供給量可望增加,但是對等關稅之實施,世界性供需平衡已發生變化,因此當地養殖業者期待蝦類之價格能向上提升。厄瓜多爾國家水產商會會長荷賽.坎波薩諾表示:「亞洲國家,特別是印度,有潛力可拓展其白蝦輸往中國市場,而厄國也想增加在中國市場的市佔率。」 中國在廣西與福建的蝦類產地價格在今年第14週則有上升現象,不管40尾還是60尾的大小尺寸,其每公斤均上漲3-4元人民幣。這是由於每年4月4-6日是中國的清明節,需求增加之故,廣東省產60尾尺寸之白蝦每公斤41元人民幣,福建50元、廣西46元,隨產地不同而有差異。 中國政府從美國進口之商品也擬課以報復性關稅,因此大豆等飼料價格有可能會上升,可能推高蝦類養殖之成本。據湛江大型水產企業之消息指出,4月10日前從美國進口之母蝦還是免課關稅,但是10日後進口之母蝦則依法要課稅了,因此養殖之蝦苗價格也會上升。而飼料製造商則表示「中國白蝦苗之入池放養已結束,4月中旬到6月中旬可望避免入池放養」。 越南的白蝦產地價格已連續6週下跌,第15週的價格跌得更兇。據有關人士指出,30尾大小之生鮮白蝦比前週更便宜1,500越南盾,每公斤13萬4,000越南盾(約5.15美元),60尾大小者便宜了500越南盾,為11萬2,000越南盾。據可靠消息指出,川普總統對等關稅發表後的4月7-8日,白蝦交易量已大幅減少,且已停止輸往美國,有關企業均在等政府正式公布對策後再定奪。 印尼之蝦類市場行情也暴跌,據消息指出,東瓜哇產40尾大小白蝦每公斤便宜了4,000印尼盧比(約0.27美元),只有6萬5,000盧比,創下年初以來最便宜之價格。印尼也是不分大小全面價格下跌,加工業者之需求瞬間消失。 泰國產白蝦在進入年別後到第14週為止,價格沒有什麼大變動,60尾大小者每公斤160泰銖(約4.72美元),且接下來連續3週之價格停滯不前,70尾大小者價格也是如此,是除中國以外,蝦類價格在關稅命令發布後,維持高價的供給國。

表層漁獲佔英國總卸魚量的60%,使其成為漁業中重要的一部分。英國漁業界必須確保其未來,為此,漁業界正推動正向改革—調適不斷變動的法規、擁抱新科技以及和政府與監管機關緊密合作以形塑一條永續邁進的道路。藉由引入進步的系統、使用數據輔助決策以及和夥伴與利害關係人合作,表層漁業能夠確保健康之魚類系群,維持市場穩定並且保障仰賴漁業為生之人的生計。 數個關鍵領域將在下個年度重塑該漁業。共同並主動地處理這些挑戰將能贏來正向的改變。 藉遠端電子強化漁業監控 遠端電子監控(REM)的推出正在加速,且在先進科技、法規要求以及政府命令驅動下將在表層漁業界扮演領航角色。北大西洋漁業公司的漁船Bonefaas近期成為英國海域內第一艘試驗REM的表層冷凍拖網船,它是環境、食品及鄉村事務部(Defra)所領導的試驗一部分。作為一家負責任的漁業企業,該公司樂見作業更透明以及能夠展示渠等實踐能力的機會,藉此幫助應對關於其業務一些過於誇張的言論。 蘇格蘭的新法律要求所有船隻在2025年九月前配備REM,並在2026年四月前達到完全遵從,業界正快速地調適這項改變。除了盡到法律義務外,REM科技提升漁獲驗證、幫助蒐集科學數據,並加強產業的透明度,這對維持監管機關、市場以及消費者的信任度而言十分重要,每個環節對證明渠等對於負責任漁業管理的承諾,至關重要。 海洋空間管理 漁場准入和海上活動空間對表層漁業而言是日益嚴峻的挑戰。由於海洋保護區(MPAs)的擴張、離岸能源的開發、海底砂石之挖採以及海底電纜布線,對於海洋空間的競爭持續加劇。這些因素皆造成業界傳統漁場取得降低和漁業努力量的轉移。若一個農夫的農地不斷縮減,他將難以維持生產力,對漁業企業亦然。在某些關鍵海域的限制已經對重要魚種如鯖魚和鯡魚的捕撈效率造成影響,對船隊造成作業上和經濟上的壓力。 雖然保育和環境的倡議以及再生能源區域為重要目標,呆板的空間規劃卻無法順應魚類系群的洄游習性。這些計畫設置的固定邊界對於永續漁撈作業是不切實際。因此,漁業界必須要從頭便參與海洋規劃的協商以確保從海洋中糧食生產、保育以及離岸開發需求三者之間的平衡。維持關鍵漁場的取得將會是主要焦點,使得捕撈漁業界能扮演好其對於保護英國國內外糧食安全角色的部分。 吸引下個世代 招募並留住新秀及熟練船員仍是個重要挑戰。然而,據估計,英國16至24歲的國民中有13.4%並未在學、接受培訓或者受僱,因此仍存在顯著未開發的潛力。鼓勵人們考慮從事漁業能夠彌補這段空白並強化漁業界的勞動力。在海事領域中,30歲以下的雇員僅佔整個勞動力的14%,然而50歲以上的族群卻佔將近40%。業界必須要採取結構性措施以發展人力資源,積極向青年及考慮轉換職涯的人們推廣表層漁業多元的工作機會。 現代的表層漁業是高度科技化且數據導向,需要科學、技術、工程和數學(STEM)相關技能、資料分析專業以及對於日益進步的海洋科技的精熟度,然而職涯發展對於許多潛在的受僱者而言仍不清晰。業界必須付出更多努力以展現其所需的高技能並延攬人才,將表層漁業定位為一高科技且有明確晉升機會的專業領域。在橫跨多個產業的工程領域中,學徒制被用於吸引年輕族群,提供他們有薪經驗學習並使其更熟悉該等職位。另一方面,許多技術行業的雇主直接與教育機構接洽,舉辦工作坊並提供瞭解業界各種職位的機會。業界每個人都有義務鼓勵新人才踏入漁業。推廣從事漁業的益處對吸引下一代漁業專業人才以確保漁業長期韌性至為重要。 精進漁業科學 持續支持科學研究仍是構成負責任漁業管理不可或缺的一環。漁業界和研究者之間的合作是永續作業的核心並確保管理戰略建立在最即時的數據上。 英國的表層漁船定期支援科學研究,接待研究者登船並藉自行採樣計畫和蒐集數據對研究做出貢獻。船上的品質管理員透過此程序於每趟航程蒐集數據,之後將其與環境、漁業及水產養殖中心(Cefas)、表層冷凍拖網漁船協會(PFA)以及ICES分享,建構資源評估及可持續配額。自行採樣程序提供瞭解漁獲組成。 強化這些漁業界和科學界間的夥伴關係不僅促進精準漁業科學,也為漁業管理政策制訂提供更佳資訊至關重要,幫助維持魚類系群健康,並持續形塑永續性的管理,保障表層魚類系群的未來。 藉有效的TACs保障魚類系群 一如往常,確保魚類系群的永續性仍然是表層漁業首要任務。ICES針對2025年建議減少幾個關鍵魚種的總容許漁獲量(TAC),包含鯖魚、鯡魚和藍鱈,以確保資源長期生存力及保障資源穩定性。 雖然總容許漁獲量的減少對漁業界造成短期的挑戰,這項措施對於保護海洋生態系和維持生計而言至關重要。保育生物多樣性以維持健康的海洋生態系是漁業長期成功以及永續供應市場兩者的根本。 未來展望 為成功渡過2025年,表層漁業必須走在法規改變的最前線,應用進步的科技並持續與訂策者、科學家及市場密切互動。藉由順應重要趨勢並融合負責任措施,業界不僅能保障關鍵魚類系群,同時可確保漁業之長久商業可行性,造福未來世代。 在創新和有效漁業管理之間取得平衡將是長期資源穩定性以及確保產業未來的關鍵。透過調適能力、合作以及穩定的管理,表層漁業將可維持其優勢,為企業、消費者以及其所支持的漁撈界提供價值,並同時確保糧食安全。令人振奮的是,近期在英國國會大廈舉行的NFFO接待會上,沿海行政區的國會議員認知到漁業界應在海洋及海事發展的政策決定上擁有更大話語權。誠如部長所指出,漁業對於國家糧食安全至關重要且必須自一開始便被納入核心政策決策層級。 儘管有這些正向的訊息,漁業界必須持續參與以確保這些承諾被化為實際且有意義的行動以確保英國表層漁業的永續未來。

最新研究顯示,面對氣候變遷及其他人為壓力,大堡礁上的生物正處於重大改變。從糧食安全至海藻控制及甚至海灘造沙等,礁石魚類在海洋生態系中是非常重要的一環,提供人類及珊瑚礁生態系一系列的好處。 這項由英國蘭卡斯特大學研究人員領銜包括英國及澳洲海洋科學家之國際團隊所進行的新研究其結果於2月4日在自然通訊期刊發表,指出世界最大珊瑚礁生態系大堡礁中的魚類群落有重大轉型。該團隊的發現顯示與1990年代相比,大堡礁的魚類群落有很大的差異,變化的步伐速度已增加。該發現提出之問題環繞在生物如何遍布在地球,長久已知模式似乎在轉移中。更重要的是,研究人員發現珊瑚礁上珊瑚多樣性而非珊瑚多寡,在推動依賴珊瑚礁魚類多樣性方面發揮最為關鍵的作用。 大堡礁生態系面對許多壓力,如珊瑚白化及暴風,在最近十年有更強烈及更頻繁的趨勢。從1998年至2022年間大堡礁經歷因酷熱情況之壓力造成六次重大白化事件,另一次最近在2024年本研究完成後發生。結合其他壓力,如熱帶性風暴、海水污染及棘冠海星的爆增等,對珊瑚礁有重大影響,包括影響珊瑚的數量、珊瑚群落的組成及棲息在珊瑚礁生態之多樣性。 該研究團隊從澳大利亞海洋科學研究所(AIMS)觀測計畫(對魚類及珊瑚從事1995年至2022年三十年間調查)之數據作分析。AIMS所進行之調查沿著大堡礁延伸1,200公里(從14oS至24oS)。 地球上生物最有據可查的模式是,物種數量(亦稱物種豐度)如何在接近赤道時增加,此模式稱為緯度多樣性梯度。本研究之一項關鍵結果是顯示本模式如何出現大幅波動。 在長期地質年代表期間,生物多樣性緯度梯度模式被認為相對穩定,此等模式也發現在化石紀錄中。該研究結果顯示,雖然此模式廣泛與大堡礁之預期相符,但由於壓力不斷增大有跡象顯示該梯度可能正在改變。 在最接近赤道之大堡礁最北端,不同魚種數目,特別是雜食動物、浮游生物攝食者、及草食動物等減少。相反的,此等營養群在大堡礁最南端增加,因此引發對該生態系功能的其他潛在影響的疑問。在大堡礁最南端,礁石魚種之豐度經歷巨大波動,從物種數目較多時期轉變為物種豐度趨低時期。但研究人員不僅顯示魚種數目已改變,也尋找魚類群落組成如何改變,發現由於為因應干擾,有些魚種取代其他魚種,魚類群落不斷改變。 該研究主筆,蘭卡斯特大學博士研究員表示:渠等之發現顯示在不斷上升之干擾下如氣候變遷等因素,大堡礁之生物多樣性如何發生長期及持久性變化。渠等揭示,以大堡礁為家的魚類群落物種數目及組成,從1990年代開始監測以來已有重大變化,並在大堡礁系統之壓力提升下變化持續。在整個大堡礁系統及當一個物種代替另一物種之物種週轉,渠等見到魚種數目及組成的改變近年來不斷加速,而未見有穩定的跡象。此等變化對經典地理模式如緯度生物多樣性梯度,提供寶貴見解,並對此等模式是否與其最初底層驅動因素脫鉤提出疑問。 該研究之另一項關鍵發現是,珊瑚物種組成之變化,在預測改變之魚類模式時,較以評估珊瑚礁狀況廣泛用作指標之硬珊瑚簡單覆蓋百分比計量為佳。 AIMS研究員Mike Emslie博士表示:大堡礁已進入重大波動,許多珊瑚礁上硬珊瑚數量減少,之後為因應巨大干擾而恢復中。然而,僅看珊瑚覆蓋可隱藏珊瑚物種組成之潛在變化。珊瑚建造支持其他生物如魚類之三維棲地結構,因此呈現珊瑚多樣性可大為影響該三維結構之範圍,若干珊瑚之復甦可提供棲地同樣層級的複雜性,造成依賴該複雜性魚類群落之變化。渠等之研究顯示大堡礁魚類多樣性之變化與珊瑚組成轉移有極大關聯性,而珊瑚覆蓋波動範圍將減少,強調多樣珊瑚群落對礁石魚群落之極度重要性。 蘭卡斯特大學Nick Graham教授表示:礁石魚對生態系範圍進展至關重要,如控制海藻,使其不過度生長並佔據海底的面積,及產生人們在熱帶地區享受陽光浴的沙。礁石魚也對漁業很重要,是數以百萬計人的糧食來源。干擾來得更頻繁及更嚴重,大家預期的魚類多樣性及豐度模式正在變化,將改變魚類提供生態系及人們的好處。提升瞭解生物多樣性模式在珊瑚礁上如何變化及此變化對生態和社會影響甚為重要。