為使各界瞭解國際漁業發展動態,本協會自民國81年12月起與國立台灣海洋大學合作,蒐集、彙整、編譯相關國際漁業訊息,按月發行國際漁業資訊紙本及電子報,隨著網路時代之來臨,本協會亦將該月刊之資訊刊載於此網頁,供各界瀏覽運用,以利各界掌握全球漁業動態及瞭解當前國際漁業議題發展訊息。

在法國尼斯舉行的第三屆聯合國海洋大會(UN Ocean Conference)上,國際非政府組織「公海聯盟」(High Seas Alliance)對《公海條約》獲得空前支持表達祝賀,該條約離正式生效門檻60個批准國僅差餘數,此歷史性進展備受關注。 在此次大會為公海條約所設的專場活動中,有多達 18 個國家同時遞交批准文件,包括幾內亞比索、賴比瑞亞、象牙海岸、索羅門群島、吐瓦魯、馬爾他、越南、牙買加、阿爾巴尼亞、巴哈馬、比利時、克羅埃西亞、丹麥、斐濟、茅利塔尼亞、萬那杜、希臘與約旦。加上會前已批准的 31 個國家與歐盟,目前總批准數已達 49 國。另有 17 個國家也簽署該條約,表示未來將跟進批准,使目前簽署國總數來到 134 國。 這份條約正式名稱為《聯合國海洋法公約下關於國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育與永續利用協定》(簡稱BBNJ協定)。該協定自2023年9月開放簽署與批准以來,法國與哥斯大黎加作為本屆大會主辦國,積極推動批准進程,法國更在外交上扮演重要角色。 「公海聯盟」主任Rebecca Hubbard表示:「今天的批准潮是對全球海洋保護努力的一大鼓舞,也象徵國際政治領導力的展現。許多國際條約要花上好幾年才會生效,但我們現在距離生效門檻只差 11 國,有可能在短短幾週內達標,令人振奮。」 公海位於各國專屬經濟海域以外,覆蓋地球面積近一半,卻僅約1.5%受到實質保護。BBNJ條約提供的制度與保護機制,將是實現聯合國永續發展目標第 14 項「海洋生態」以及「30×30」(2030 年前保護至少 30% 海洋)的關鍵工具。新加坡國際法大使Rena Lee指出:「這次海洋會議是一個重要里程碑以持續推進高階政治動能。我們目前雖然離生效門檻不遠,但要讓條約真正有權力、有效益,還需要更廣泛的國際支持。」 同時,各國政府、原住民族領袖、國際組織、公民社會、慈善界、科學界與青年領袖齊聚由公海聯盟舉辦的「公海行動慶典」高階論壇,展現推動條約的決心。多位與會國家代表也宣布即將完成批准程序。活動焦點之一是 「BBNJ雄心聯盟」(High Ambition Coalition for BBNJ)宣布重啟,將由帛琉、塞席爾與歐盟共同領軍,目標是加速條約的批准與落實。 歐盟海洋與漁業執委Costas Kadis指出歐盟已正式批准 BBNJ 協定,並與帛琉、塞席爾攜手號召更多國家加入BBNJ雄心聯盟。歐盟同時也展現具體承諾,宣布將投入 4,000 萬歐元,用以支持條約的執行。此外,Minderoo 基金會也表示將投入 1,000 萬澳元(約 650 萬美元),用於加速公海條約下海洋保護區(MPAs)的設立。這筆資金是去年生物多樣性大會承諾的 5,170 萬美元基礎上進一步加碼,目前致力於公海保育的總承諾金額已達 5,820 萬美元,創下歷史最高紀錄。 彭博慈善基金會(Bloomberg Philanthropies)也宣布透過其「海洋倡議」計畫,資助 BBNJ 條約的「先行者(First Movers)」成立秘書處,由「自然資源保護委員會(NRDC)」負責執行。該聯盟致力於加速在公海生態熱點設立 MPAs。Minderoo 基金會創辦人Andrew Forrest AO博士表示:「若要真的落實 30×30目標,我們必須立即採取行動,現在就該開始規劃公海保護區。很期待各國也能盡快完成批准,讓條約真正落實。」彭博慈善基金會海洋倡議主管 Melissa Wright 補充:「保護公海是達成30×30目標的基石。這波批准行動是一項歷史性突破,我們很自豪能資助第一批高品質 MPAs提案,也期待能激勵更多國家加入保護海洋的行列。」

針對國內也難以妥善解決的漁業調整問題,日本水產廳正在與其海域相鄰的第三方進行協商。為順應全球趨勢,日本於1977年劃設200海里專屬經濟海域。同時透過與南韓及中國簽訂「日韓漁業協定」及「日中漁業協定」,以及與無邦交的臺灣簽訂「臺日民間漁業協議」,以維持漁業秩序。 然而,目前日韓間就南韓漁船佔據日本海暫定水域漁場問題,以及日中間就中國漁船非法於大和堆周邊水域作業問題,仍有歧見。在此情勢下,這些雙邊漁業共同委員會已久未召開。 然而,隨著日本近年來加強資源管理,必須與使用共享資源的周邊各方進行資源管理的協調與合作。日本亦持續呼籲韓中兩國進行協商。今年5月底,日本與中國在上海舉行久違的雙邊交流,雙方重申就資源管理協調與合作之重要性。 水產廳官員表示,為維護日本漁業從業者的成果,有必要在與周邊國家/地區對資源管理具備共識的基礎上,推動協調與合作。同時也強調,議題並非僅限於資源管理,在各項協定(議)所涵蓋的水域中,如何保障日本漁船的作業機會與安全航行,也是不可忽視的重要課題。 日台間簽署的「台日民間漁業協議」於今年一月進行協商,睽違六年檢討作業規則,並明確訂定措施,以抑制台灣漁具流入日本漁船作業海域的問題。

日本全國漁港漁場協會(會長田中郁也)與南韓漁村漁港協會(理事長洪鍾旭)每年會互訪,探討兩國漁業、漁村及水產業所面臨的課題及解決方法。第25屆「日韓漁港漁場漁村技術交流會議」,由全國漁港漁場協會與漁港漁場漁村綜合研究所主辦、水產廳協辦,於25日在北海道函館市舉行。會議主題為「開拓漁港漁村的未來」,並由兩國共5名代表發表最新見解與進行意見交流。 田中會長在開幕致詞時表示:「日韓兩國都是世界屈指可數的水產大國,能共享探討水產業及漁村諸多課題。兩國在面對困難局面時的緊密合作與技術交流意義重大,希望今後亦能在尊重彼此立場基礎上持續交流。」 南韓洪理事長表示:「本協會正在推動漁村新觀光模式的擴大開發、漁村開發產品的銷路拓展、促進返鄉及移居活性化及養殖場租賃等多項計畫。希望兩國相關機構能共享經驗與專業知識,以成為水產業與漁村永續發展的基石。」 其後,水產廳漁港漁場整備部事業科科長補佐濱崎宏正以「漁港漁場整建中的新技術應用—維護效率化」為題發表演講,介紹以無人機輕鬆掌握人員不易進入的消波塊或離岸防波堤等狀況的案例。 渠表示,在水下方面,透過利用聲音反射差異的感測器及物聯網(IoT),除能掌握消波塊的散亂情況、裂縫的發生外,亦能瞭解水下結構物是否遭到沖刷等狀況。他強調,該等技術在災害時亦能得到有效運用。 南韓方面由海洋水產部漁村漁港科事務官張至琓以「讓漁村重獲活力—青年海村建設事業及漁村體驗休養村高度化事業」為題進行說明,並介紹推動年輕人留往漁村的「青年海村政策」配套方案。 該政策透過利用漁村閒置用地建設住宅區,舉辦由青年參與的住宅設計創意徵集活動,將新進人員意見融入建設計畫中。該政策並規劃以盛產紫菜的忠清南道舒川郡和牡蠣養殖地全羅南道新安郡等兩地作為據點,推展包括漁船與養殖場租賃、加強與漁業相關的實務教育等措施。 此外,日方發表了關於水產業數位技術應用及「北海道海洋願景」等相關內容、韓方則介紹了透過回收污染沉積物等手段以推動漁場再生計畫之案例。

聯合國糧農組織(FAO)發布其對世界海洋漁業資源狀況的最新評估,並稱其為迄今為止最詳細的評估,發現聯合國2030年永續發展議程中提出的許多永續發展目標(SDG)恐將難以實現。 今年年度報告共分析2,570個分類漁業系群,相較於過去評估中的450個彙整系群資料而言,顯著提升。FAO表示,對大量漁業系群進行拆解分析,不僅能進行更細緻的分析,也能提供更完善的資訊以監測資源狀態 。 FAO指出,該等2,570個系群之分析,是由來自90多個國家、200多個機構650多位專家所支持。該次評估採用截至2023年的補充資訊,以及截至2021年的官方漁獲統計資料。 FAO透過分析確定,目前所有漁業系群中,有64.5%的開發程度處於可持續水準,其他35.5%的資源則歸類為已過漁。FAO表示,倘按總產量加權,來自生物學上可持續系群之漁業卸魚量則為77.2%。 分析還發現,有效管理與未有效管理的海洋漁業區之間,存有明顯差距。 FAO總幹事屈冬玉(Qu Dongyu)表示:「有效管理仍是保護漁業資源最有力的工具。這使審查提供了前所未有的全面理解,使我們能夠基於數據做出更明智的決策。各國政府可透過該報告所獲得之證據制定政策,並進行一致性協調。」 FAO表示,在如東北太平洋和西南太平洋等有效管理的區域,可持續率將提高。以東北太平洋為例,有92.7%漁業系群屬於可持續捕撈,而該等系群約佔該區域所有卸魚量的99%。

據暗流新聞(UCN)消息指出東北大西洋鯖魚正迎來新一年的漁汛期,冰島一家大型加工廠率先以創紀錄價格出售此一漁期捕獲之冷凍製品。這是由於在東北大西洋鯖魚資源管理充滿不確定性及庫存量緊縮的背景下,造成世界性需求與供給吃緊,鯖魚之市場行情價格可能會進一步上漲。冰島這家大型加工廠輸往東歐立陶宛克萊佩達港之C&F(含運費)價格為每公斤3美元,輸往亞洲的貨物運費每公斤約要外加20美分價格,比前一漁期每公斤2.2-2.3美元之價格可謂大幅上漲。然而迄進入今年七月分第2週為止,確定還沒有合約簽成。 價格上漲原因是,東北大西洋鯖魚漁獲佔比最大的挪威,將於8月下旬進入漁汛期,其漁獲預計將以更高價格出售。日本與南韓的買家預估「挪威之目標價可能是每公斤3.5美元之高價吧!」自去年以來,包括輸往日本的挪威鯖魚產品價格持續上升。今年漁期除漁獲配額減少外,加上未來數年配額可望進一步削減,因此價格有進一步上漲之疑慮。 另一方面,相關人員也越來越擔心東北大西洋鯖魚資源的可持續性,今年5月在西班牙巴塞隆納舉行的表層魚類(Pelagic fish)的論壇上,有關人士甚至出現「如果任由各沿岸國之鯖魚漁獲繼續超過經同意漁獲配額的話,3年內科學家可能提出禁漁建議」的聲音。 東亞鹽製鯖魚市場、東歐煙燻鯖魚與罐裝鯖魚市場、非洲鯖魚罐頭市場等的原料魚庫存量也非常吃緊。作為加工據點,把加工之鯖魚片出口到日本與南韓的原料魚幾乎已無庫存,東歐煙燻鯖魚與罐裝鯖魚的原料魚庫存量也所剩無幾。 2024年冰島產跨年庫存鯖魚,今年初以每公斤2.5美元高C&F價格成交,就是鯖魚供需吃緊之開端,對原料魚不足有警戒心的中國買家,立即訪問冰島,即為爭相採購鯖魚原料魚之開端。 據冰島產業部之消息指出,今年鯖魚漁汛期間該國的鯖魚漁獲配額有9萬152公噸,拖網漁船從今年6月下旬開始出海作業,7月進入漁獲旺季。又據該國一家大型加工廠表示,今年捕獲之鯖魚體重每尾約在470-500公克間。就該國產鯖魚而言,往年鮮度低者通常作為魚粉之原料魚,品質高者則於其陸上整尾凍結或以加工成魚片方式凍結再出口。就今年冰島周邊水域的表層魚而言,柳葉魚漁獲配額並沒有減少,但其C&F價格仍然創下每公斤4美元之最高出口價格。據該加工廠販售部幹部表示「鯖魚的價格傳統上一直比柳葉魚價格為高。因此今年鯖魚在柳葉魚價格飆升行情帶動下,價格高漲可期」。

中國遠洋漁船船隊對東南亞勞工的依賴程度日漸增加,而仲介公司涉入虐待等事件亦層出不窮。 據SeafoodSource訪談一位不願具名之菲律賓籍漁工表示,一家大型菲律賓勞工仲介公司與多家中國漁業公司長期合作,但該仲介公司卻未依據勞務契約,支付勞工薪資予其家人。 該名漁工指出,外籍漁工感激中國漁業公司提供就業機會,漁工們亦以辛勤勞動回報,但已不願再屈服於此等不公之情況下,並盼藉此能避免未來持續發生薪資剋扣之情事。 據該漁工聲稱,渠於馬尼拉簽署契約,契約明載該菲律賓仲介公司及福州一家人力資源公司為雇主。因此,中國漁業公司可能並未直接涉入,進而影響受害漁工能維護自身權利之程度。 契約所載之基本月薪為379美元,工時為每周48小時,超時工作之加給為114美元,有薪假之給付為57美元。漁工稱,上述部分薪資並未支付,現欲追討欠款。 漁工表示,該菲律賓仲介公司已涉入多起法律訴訟案件,且均與剋扣薪資相關,尤其是未能支付漁工薪資。漁工已因此損失數千披索,只能向菲律賓各政府機關請求協助,然迄今仍未見相關法律行動,且系爭仲介經理仍持續與數家菲律賓仲介公司有生意往來。 該名漁工盼避免系爭仲介公司與中國漁業公司簽約,且已將此案提請菲律賓海外就業管理局(POEA)及海外勞工福利局(OWWA)處理。 其他遠洋漁業漁工亦呼籲提升勞權,包括服務於台灣遠洋船隊之印尼籍漁工。 一名印尼籍漁工表示,漁工多在孤立環境下工作,有時無法知道何時可回家,返家之路甚至一再延期,卻無法與仲介公司及家人聯絡,因此確保船員權利十分重要。

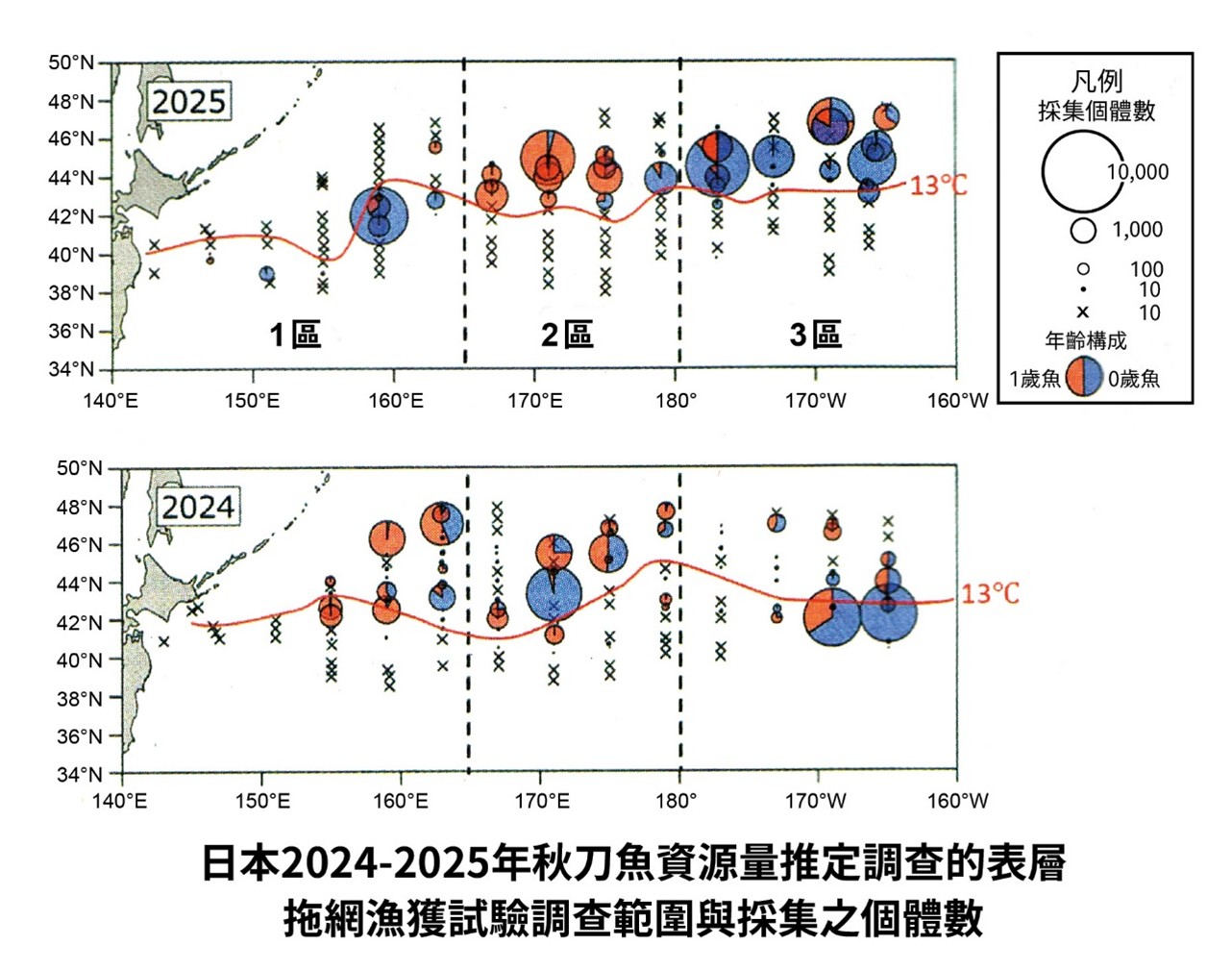

日本水產研究及教育機構於今年7月29日發布之秋刀魚漁海況預報指出,8-12月北海道東部到常磐海域的秋刀魚漁況處於「與去年持平的低水平」狀態。去年日本秋刀魚漁獲量為3萬8,695公噸,連續2年漁獲量呈增加狀態,且是自2020年以來最高之漁獲量,秋刀魚資源似乎有復甦徵兆,但漁獲量仍遠低於過去年平均20萬公噸以上,而且今年漁獲量與去年大致相同,不過近年來漁獲魚體重有減少傾向,今年魚體可望比去年大。但預期今年8-9月之漁況比去年低迷,10月以後漁汛後半期漁況才會穩定下來。 水產教研機構發布之秋刀魚長期漁海況預報(北海道東部-常磐海域)是該機構為推測日本近海到西經165度之秋刀魚分布量,於每年6-7月利用表層拖網直接進行資源量推定調查結果彙整而成。 今年即將開始向西洄游到達日本漁船的作業漁場的1區(日本沿海-東經165度)與2區(東經165度到180度)(圖參照)的秋刀魚分布量合計約109.9萬公噸,雖然比去年推估量92.2萬公噸略為增加,但仍然來游推估量是2003年以來第6低。與去年最大不同的是,預期早期迴游到日本沿海水域附近,即1區漁場的比例比去年大幅下降,預計從去年之52.8%,下降到14.6%,因此8-9月份日本沿海水域之來游量預計會大幅減少。 另一方面,來游之秋刀魚體重減少傾向預計會持續,但作為漁獲中心之1歲秋刀魚目前體重比去年重約20公克左右,如順暢自然成長的話,整個漁汛期之漁獲秋刀魚將以110-120公克為中心,比去年大。特別是漁汛前半期可望以120-140公克為漁獲主體。被捕獲的0歲魚,日本人一般稱之為「ja mi」,今年大量分布於1區的日本沿海,因此今年漁汛前半期,會混獲到很多0歲魚,漁汛後半期的1歲魚漁獲比率會較為穩定。 來游漁場方面,8月分起至9月從北海道到得撫島東方近海的東經150-165度間的公海,10月份預計會有大量秋刀魚魚群集結在北方四島周邊水域及其鄰近之公海水域。 通常有寒冷親潮沿著北海道東海岸延伸的年月,秋刀魚會來游到日本沿岸水域,今年迄目前為止無法預期親潮會延伸到北海道東海岸。除了俄羅斯海域外,北海道釧路沿岸暖水塊東側可望成為漁汛盛漁期的主力漁場,即今年秋刀魚棒受網漁船作業漁場大部分時間仍然在公海漁場,因此日本大型漁船之作業條件較為有利狀況可望持續。

為了改善日本在東太平洋與日本海鯖魚供需不平衡的實情,有效利用資源,石川縣決定今年秋季開始仍然繼續進行鯖魚長途運輸。今年春季期間,該縣在國家支援下,已將日本海捕獲鯖魚試行運往千葉縣銚子市與波崎市7次,並獲得積極肯定。該縣此一計畫負責人表示,10月分開始將再次進行此鯖魚運送計畫。 就日本周邊水域之白腹鯖資源而言,目前東太平洋系群資源急遽減少,2024年銚子漁港鯖魚卸魚量降到只有7,542公噸而已,這是自1992年以年該港鯖魚卸魚量首度不滿1萬公噸。因此儘管銚子與波崎地區有全國首屈一指鯖魚冷凍與儲存能力,但儲存鯖魚的冷凍倉庫運轉率卻大幅下降。 與太平洋白腹鯖系群相反,濱日本海一側的對馬暖流系群白腹鯖資源量則大為增加。然而,受到能登半島地震影響,石川縣中大型圍網漁船之鯖魚漁獲只能在金沢港卸售,而金沢港與金沢綜合市場傳統上一直是處理生鮮漁獲,其冷凍儲存能力十分缺乏。即使考慮將漁獲運送到縣外,如果這些圍網船遂與定置網船隊全力進行漁撈作業,陸地上輸送設施也無法跟上。為了解決此課題,石川縣JF石川漁會與由圍網漁民組成的輪島水產合作社於今年1月啟動並實施向波崎縣水產加工業合作社以陸運方式運送生鮮白腹鯖。3-4月,又出動18輛運輸車,分6次運送生鮮鯖魚到銚子漁港,並公開拍賣。由於金沢港沒有卡車秤可秤重,其分類以及用冰量,是透過反覆試驗,即試行誤謬而確定方法。5月在與銚子、波崎地區有關人士舉行意見交換會中也提出此議題,並受到質疑,但也獲得「如果品質能維持得更安定的話,交易價格應該可以再提高」,以及「希望繼續實行鮮魚運送,原料魚有來源可安心!」等肯定意見。 假設今後日本海與太平洋鯖魚資源水準差異持續下去的話,銚子與波崎的加工與凍結設施之業者將有生存危機,但石川縣即使要建冷凍儲藏倉庫,也要數年才可完成。即既使資源量水準增加,漁獲漁港與加工地無法匹配問題還是沒有解決,兩方面均陷入困境是必然的。經兩方有關人士研究,可以利用國家水產品平準供應項目計畫下補助此一鮮魚運送計畫。如此一來,產地市場行情在不會魚賤傷漁情況下,平衡資源有效開發利用。有關人士表示此計畫不但促進水產業成為成長型事業,也解決日本海與太平洋鯖魚產地間供需課題,希望此運送計畫可以繼續實施下去,因此今年秋天可望順利繼續實施。

據暗流新聞(UCN)今年7月4日報導指出日本產扇貝在美國之批發價格上漲了,原因是其主要產區北海道之產量下降,供應量令人擔憂,加上川普政府的對等關稅風險加劇,使得扇貝市場行情前景更加不確定,經銷商紛紛採取觀望態度。 據UCN的市場行情評估指出,今年第27週(6月30日-7月6日),未經加工處理的個別急速冷凍產品(每公斤16-18粒)的零售價格每磅躍升到19.98美元。比今年3月下旬上升14%。另一方面,最大產地北海道濱鄂霍次克海正迎來漁汛期,但此漁期之漁獲量預期比去年同期減產12%,養殖扇貝的育成率也不佳。且其生產之扇貝以小型個體為主,與美國目前需求有高端感的大型扇貝不符。因此在有限供給量情況下,需求量最高的一磅14-16粒與16-18粒的採購困難,另外庫存量也短缺,但美國買家仍然被迫謹慎採購。再者,對美國而言,關稅風險也是扇貝食材不安原因之一,川普總統4月在所謂的「解放日」的演講中,拋出輸美產品關稅上升之議題,現在日本產扇貝輸美雖然只課以10%的關稅,但7月9日後可能將上升到24%*[1],而日美的對等關稅談判迄今為止還是處於決裂情況,川普總統表示「日本輸美之產品的進口關稅可能上升到30%或35%」。 據UCN的貿易入口網站的報導指出,今年1-5月日本輸往美國之無殼冷凍扇貝數量比前一年同期成長9%,達1,500公噸,而出口單價比前一年同期成長2倍,每公斤達5,800日圓,因此金額成長2.2倍,達42億日圓,更較一年前同期大幅成長。另外,日本出口到東南亞(加工地)的帶殼扇貝的情況也不錯,就出口量而言,今年1-5月出口到越南之數量是前一年同期的3倍,出口到泰國者也較前一年同期增加60%。如果扇貝主要產地持續以小型扇貝為漁獲中心的話,那麼輸往更容易進行再加工的第三國數量可能還會進一步增加。 中國政府上個月下旬已決定解除一部分日本產水產品全面禁止進口之措施。並已宣布將開放北海道、青森等37個道府縣產扇貝的進口。然而由於要出口至中國,相關設施還需要重新登記,並且要擴大輻射檢測等物流的限制,因此短期內日本扇貝仍然會以美國及東南亞為主要出口地區。如果美國的進口稅率於9日後再次往上調升*,則日本扇貝預計將維持高價之市場行情,特別是如果中國的扇貝需求復甦可能會加劇日本扇貝的激烈化競爭。因此一些加工商與經銷商均指出,日本產大規格的扇貝而言,儘早進行價格商談至關重要。

美國川普總統於今年7月22日於其社群網站(SNS)上公布與日本達成徵收15%「對等關稅」之協議。日本水產品輸往美國主要品目鰤魚與扇貝之出口商,對關稅終於「塵埃落定」表示欣慰,但另外一些國內貿易商則擔心其市場行情上漲會導致國內消費量下滑。 依水產品輸出品目別而言,鰤魚出口到美國之金額佔比最多,2024年佔55%。其輸美有關業者表示「稅率一旦確定,買賣等商業前景可期」而表示歡迎之意。雖然就課徵15%進口關稅對出口商品而言並「不低」的抱怨聲浪也不少,不過「原物料短缺則市場行情高是不變的真理」而持冷靜態度出口商也不少。 美國是北海道鄂霍次克地區產冷凍扇貝主要出口市場,進入今年產季後迄今為止,由於對等關稅遲而未決之問題,出口商與業者一直處於觀望之情緒。有關商社指出「與其說課15%關稅高或低之問題,不如說稅率塵埃落定來得重要。因為稅率一旦定下來且不再變化,那麼商業談判就會變得更容易。」另外有些商社也表示「迄今為止,每個商社商談均謹慎行事,但從現在開始,出口商社的商品採購競爭將變得更加激烈。」冷凍扇貝從去年產期以來市場就處於高價行情,進入今年產期以後高價行情堅挺不墜。去年以來因扇貝高價行情持續,導致扇貝國內銷售一直陷入困難,有些國內銷售商社希望輸美能課25%關稅以降溫,但15%稅率之確定,打消了扇貝降價之預期,因此扇貝之市場行情今後可能持續下去。 鄂霍次克的一位加工商表示先前一度傳出輸美稅率是24-25%,但最後只訂在15%,加上今年產期冷凍扇貝數量預期將下降,而中國又即將開放進口扇貝,則中國加工之冷凍扇貝出口又要啟動,如此一來扇貝之供需勢必吃緊,價格也不再下跌,則國內需求扇貝之價格勢必上揚,市場有縮小之疑慮。 美國從日本進口之水產品今年4月以前包括鰤魚與扇貝在內幾乎全為零關稅。川普總統於4月3日宣布「對等關稅」後,原定課24%進口稅,後暫時以10%課稅。據日本農林水產部表示,2024年日本輸往美國之農林水產品食品出口金額共2,429億日圓,其中水產品為741億日圓,以品目別而言,佔第二位之鰤魚有229億日圓,第3位之扇貝出口值則有191億日圓,佔出口額最高者則為酒類產品。

日本自民黨水產部會(會長:鈴木貴子)與水產綜合調查會(會長:濱田靖一)於8月4日在東京舉行參議院選舉投開票後首次聯合會議,會中就2026年度水產相關預算概算要求基本方針(主要事項)進行討論。 本次會中除確認預算主要事項係依據自民黨在5月提出之「有關水產政策新發展之建議」(以下簡稱「自民黨建議」)外,與會議員亦紛紛要求就當前導致水產業相關人士困擾之緊迫問題採取對應措施。 2026年度水產相關預算概算要求之基本方針(主要事項)包括: 除了與預算關聯性較低的「全面檢討阻礙新型作業方式的各項規制」外,其餘內容均直接沿用自民黨建議的原案內容。 此外,不屬於本次自民黨建議範圍的養殖業、水產加工業、水產基礎設施整備事業等主要事項,則歸納為以下二項:4.在考量日益增多之風險基礎上落實水產業的成長型產業化及5.推動水產基礎設施整建及漁港功能的重組整合與韌性。 水產部會副部會長山本啓介在會後接受記者採訪時,對水產廳提出的基本方針表示肯定,並認為「與業界團體的訴求一致」。同時他也提到,會中議員發言內容涵蓋多個面向,包括: 山本副部會長並表示:「雖然不可能將所有發言內容都納入預算內,但過去幾年來,黨內一直是以下一年度初始預算加上當年度追加預算」的方式來爭取達成3,000億日圓的水產預算規模,而這次濱田會長更明確表達:「僅靠初始預算就要確保3,000億日圓」的決心。 下次會議預定在8月份召開,屆時將依據本次意見修正後的主要事項,提出具體的預算需求金額並聽取各方意見。

日本北海道機船連(金井關一會長)於7月17日在札幌市舉辦提供業界現狀與課題等資訊的「全員協議會」。約有110名近海底曳網漁業者及相關製造商等人士出席,並於會中分享資源管理現狀及漁船汰換課題等資訊。 金井會長在開場致詞中提到,自2024年7月起,北海道太平洋真鱈系群及北海道日本海系群開始實施「總容許漁獲量(TAC)管理」的階段性方式(第一階段)。他強調:「這是存在資源評估等諸多課題的魚種。在相關漁業者充分理解前,希望不要進入第三階段。」 關於TAC擴大候補魚種—道北系群的遠東多線魚(Pleurogrammus azonus),他說明自2012年起,在北海道政府的指導下,漁業者持續實施了自主性管理措施。由於現階段資源仍處於穩定狀況,對此他表示希望能持續執行現行措施。 有關漁船汰換的課題,專務柳川延之報告指出,在現有的33艘漁船中,有11艘船齡超過30年。雖然更新是重大課題,但由於建造費與材料價格高漲,靠自有資金建造極為困難。他建議運用國家「可獲利漁業創設支援計畫」及將補助上限提高至4億日圓的漁船租賃計畫,並呼籲:「由於造船業者供應能力有限,需要及早因應。」 該會議中也就北海道近海底漁船2024年度(2024年7月-2025年6月)TAC管理魚種之漁獲狀況、日本在俄羅斯水域漁獲利用「跨界資源」的漁獲狀況,以及明太鱈的國際流通情勢等進行說明。 再者,關於鄂霍次克海南部的雪場蟹,其TAC雖有875公噸,但根據速報可知,其消化率僅2%;而太平洋鱈北海道太平洋系群的TAC為2萬4,100公噸,其消化率則為33.0%。 另外,常務原口聖二就鄰近日本的俄羅斯海域明太鱈的漁獲狀況及俄羅斯的資源管理進行報告。此外,他並就將明太鱈及遠東多線魚炸製品提供給學校午餐等計畫的現況,以及海上風力發電所面臨的問題點作報告。 最後,水產研究及教育機構開發調查中心第二漁業小組組長木宮隆以「提升近海底曳網漁業生產力的ICT系統」為題進行演講,並根據在室蘭地區的實證結果介紹相關案例。

日本農林水產部7月18日宣布創設新的認定制度,將致力於改善內部員工飲食生活的企業,認定為「食育實踐優良企業」。此制度將透過6月設立的「官民合作食育平臺」認定。本年度申請期間為8月18日至10月31日。 企業除了必須具體推動相關措施外,亦須符合以下五項條件方可獲得認定:(1)相關措施以涵蓋全公司,包括特定的員工和營業地點為目的;(2)獲得經營層的理解,全公司透過企業理念與行動方針等使相關措施明確化;(3)取得實績,並持續實踐;(4)公開實施內容、導入程序與運作方法;(5)組織負責人、管理層、受僱人或其他成員中,無任何與暴力團體相關之人士。 本年度認定結果將於2026年度春季公布,僅限申請過2025年度健康經營優良企業認定制度的企業提出申請,通過認定的企業可使用該年度的標誌。

日本沖繩科學技術大學院大學與沖繩縣環境科學中心、沖繩美麗島財團等研究團隊發表造礁珊瑚檢測系統,透過從船上採取珊瑚礁附近的海水,並解析其中所含DNA的方法,已確立能測出幾乎所有棲息在日本沿岸的造礁珊瑚物種。 在沖繩本島及其周邊島嶼,至少能確定70屬的珊瑚,但與珊瑚共生的褐蟲藻脫落並導致消滅的白化現象於去年大規模發生。沖繩科技大學教授佐藤矩行指出:「潛水員的分類調查需要人力和時間,無法涵蓋廣域。」並說明:「這個『環境DNA』檢測系統不僅能解明目前珊瑚的分布,還有助於掌握今後令人擔憂的縮小和消失過程。」論文將刊登在日本珊瑚礁學會的學會期刊上。 動植物遺傳資訊的本體雖在細胞核的DNA中,但細胞內大量存在的小器官粒線體也有獨自的DNA,其部分序列成為分類的標誌。研究團隊針對日本迄今已確認的85屬中83屬的造礁珊瑚,整備了這個序列資料庫,使其能與海水樣本的DNA進行比對。

以「喇叭標誌」的「正露丸」商品而為人所知的日本大幸藥品股份有限公司(以下稱大幸藥品公司,位於大阪市,社長為柴田高)於2025年6月19日發布消息指出,根據與日本國立健康危機管理研究機構國立傳染病研究所(以下稱傳染研究所)合作進行的共同研究,利用小白鼠所從事的動物實驗,已經成功確認「木餾油」這種「正露丸」的主要成分,對於寄生在魚貝類身上的安尼線蟲,具有抑制其活動效果。而針對木餾油上述成效這項歷來存在於大幸藥品公司內部的看法,一直以來都僅侷限在使用試管的實驗室中。 上述共同研究是從2023年1月啟動,主要是針對以口服方式投餵安尼線蟲給實驗用小白鼠,再給予0.67毫克「木餾油」,這是大幸藥品公司商品「正露丸」成人服用量1次所包含的份量。之後也確認被移出小白鼠體外的安尼線蟲活動被成功抑制,顯示即使安尼線蟲是在活體生物內也應該會有相同效果。 本次研究成果,預計將透過大幸藥品公司與傳染研究所共同撰寫「木餾油對於安尼線蟲症狀的抑制效果」的論文,發表在訂於2025年10月發行的日本寄生蟲學會會刊上。 由於木餾油如果要作為特效藥而被正式認可的話,必須先通過臨床實驗測試,但是想要找齊實驗所需人數的安尼線蟲症患者卻非常困難,因此一般認為做成特效藥選項並不是一條實際可行的道路。 然而,大幸藥品公司研究開發部的Pereira Caroline指出:「本次共同研究的成果還是有機會開發出不傷害身體且具療效的(安尼線蟲症)治療方法研究基本目標」。除此之外,傳染研究所寄生動物部室長下川周子也提到:「由於可以進一步強化(迄今為止所獲得的)科學根據,本次所進行的共同研究仍具有相當重大意義。我非常期待該等研究成果今後也可以促使針對安尼線蟲症預防與減緩的相關研究持續發展,實現人類社會能夠安心享用魚貝類食材的目標」。 根據日本厚生勞動部對於日本國內食物中毒的統計調查資料顯示,日本發生食物中毒的案件總數自2021年以後出現增加趨勢,在2024年的1,037件當中,有330件是因為安尼線蟲所導致,如果以原因物質做類別區分的話,則是件數最多首要原因。安尼線蟲症作為與日本魚貝類食材生食文化有關的特色病症,隨著和食風格不斷擴散到全世界的發展,目前在許多不同國家已經成為亟待處理的問題。

為重啟對中國之水產品出口,日本水產廳針對所需的鍶及氚檢測,已開始募集檢體。今後將把其納入監測檢查,並免除出口業者的費用負擔。檢測結果最快約需兩個月出爐,出口重啟還需要重新進行設施登錄。 農林水產部長小泉進次郎在7月1日的記者會上表示,目前申請業者數量已達300家。待中國方面完成設施登錄並取得兩種核種的檢測結果後,水產品便可恢復出口。 據水產廳消息指出,兩種核種檢測能力在全國範圍內每月最多可處理40個檢體,能夠進行檢測的設施數量則不予公開。先前曾針對業者進行魚種、數量及時期的意向調查,根據調查結果,未來將進行的檢體檢測包括:扇貝8件、鮪類6件、鱈類4件、海參類2件、比目魚1件及昆布1件,此外還包含青甘鰺、鯛魚與黃帶擬鰺等共18件檢體。 可提出申請者為在2023年遭禁止出口前已完成設施登錄,且於6月23日前向中方提出申請並計畫在9月前出口的設施。相關業者需在7月17日前將2.5公斤檢體寄送至檢測機構。 申請截止時間為7月10日下午5時前,倘申請數量超過預定檢體數,則將透過抽籤方式決定。抽籤結果將於7月11日透過電子郵件通知。 該檢測計畫將於每個月實施,8月分的檢體將於7月中旬開始募集,並於下旬截止。由於該檢測係屬水產廳之監測調查,因此業者不需負擔費用。檢體可採取到貨付款方式寄送,檢體費用則將於日後給付。 雖然日本政府在今年5月宣布將恢復對中國的出口,但由於兩種核種檢測可執行的期間有限且費用高昂,因此業界曾表示過擔憂。

截至今年7月17日,中國關稅總局公告可輸中之日本產扇貝、鮪類或魷魚等水產品品項,總計449項。2023年以前,中國禁止進口日本產水產品品項為448項。 日本農林水產部對於輸中品項增加一事感到困擾,原因在於中國所公布之品項名稱似以學名為基礎,導致分類方法改變,目前水產廳正進行進一步確認。 日中兩政府宣布對於日本產水產品輸中議題重啟協議是於今年5月,協議中同意日本產水產品輸中時,日本加工廠僅需重新註冊,並進行鍶及氚濃度的檢測。 中國方面,對日本北海道及青森縣之3家加工廠進行註冊。日本方面,受限於核能檢測機構量能,以水產廳作為受理窗口,依序安排檢測,檢測結果預計至少需時1.5個月至2個月左右。

筆者(宫原正典)去了中國,學到很多東西,有機會再向大家報告,本文則想敘述一下兩國漁業界對漁船的不同看法。此次到中國出差到北京與政府相關人士會面後,承長年老友的安排訪問了中國重要漁業基地之一舟山群島,首先,筆者想敘述一下參訪的漁業公司。此一公司設立於2017年,由2艘延繩釣漁船發展到擁有54艘大型鮪延繩釣漁船的公司。這些鮪延繩釣漁船原本以捕撈罐頭原料魚長鰭鮪為主,最近漁撈生魚片用原料魚黃鰭鮪、大目鮪等,並在政府補助下獲得海洋管理協會(MSC)認證。有趣的是該公司的目標不僅是單純出售原料魚給買家,還盡可能將原料魚加工成罐頭食品與壽司用原料等最終產品,從而擴大其公司的業務。此外,該公司著眼於未來,其所屬船隻每艘配備有2名觀察員的制度,同時為了漁撈作業的合理化,每艘漁船上有17名船員,並採分組輪流工作制,以避免過度勞累。此外,該公司最近也開始導入機械式觀察系統,可以蒐集所有漁撈作業與冷凍作業的視訊資料,目前這些資料已透過人工智能(AI)解析中。該公司總經理並進一步表示,目前公司正研究可否實現船上工作進一步機械化,以準備削減船員數,雖然迄今為止之可能性還很低,但公司的目標是每艘船之船員可減到10人。 這些公司業務之改革,是在政府補助下進行的,也就是中國政府最近已從原本燃油補助等單純成本補貼,變更為作業改善或創新等目的的補貼,該公司也充分利用這些補貼,以發揮其功效。 雖然有人告知,在中國聽到的事,往往被誇大,不可輕信一切,但該公司總經理態度真誠及向筆者解釋員工的說法,仍然給筆者留下深刻印象。 其次,上週有機會會見中國漁業界一家大公司總經理。筆者與他已有20年的交情,他目前在南極海進行南極蝦漁業,生產與銷售蝦漿與保健食品,這些保健食品顯然很受歡迎,從而獲得巨額利潤。然而南極蝦漁業之經營並不簡單,與他競爭之其他公司大多處於虧損營運狀態下。在此就省掉談話細節,但該總經理的話有趣地方是漁業事業經營者不應該停止努力改進其技術。像捕撈南極蝦大型漁船之燃油消耗量很大,如果不能促進作業效率化,立刻會波及成本與利潤。該總經理表示其公司為探測南極蝦群正在開發無人駕駛之魚群探測船(小型化且可搭載於漁船上),並預計下一漁期開始進行海上操作實驗。他表示,南極海也受到暖化之影響,魚群並不出現在過去的漁場,因此魚群探索是十分重要課題,但用大型漁船進行魚群探索不合成本,當然此一改進措施也獲得政府之補助。 聽了兩位總經理的談話,筆者意識的漁業也需要不斷努力改善現狀,然而日本國內的漁業又如何?就以日本政府為促進創新捕魚方式而設置的「創設可獲利漁業的支援項目」下,目前漁船的建造仍以傳統方式為主。 筆者並非完全否定傳統漁船之建造,但值此日本近海明顯暖化,在其周邊水域漁場作業之漁船,難道全然不需要重新思考嗎?筆者20年前在政府做事時,開創了「可以獲利漁業」這個項目,現在是這麼想的,不怕遭到嚴厲批判,筆者認為有很多想法值得考慮,例如組建一支專門用於魚群探測的船隊,並配備三艘小型無人探測船(由水產廳所有,但可租用,並以現有漁船為母船),或者將現有日本遠洋鮪延繩釣漁船改裝為棒受網或扒網,使其可以從日本近海到公海漁場進行作業(筆者認為為了在經常發生暴風雨海域的航行安全,船舶尺寸變大是不可避免的)等種種想法是值得反思與檢討。

南韓海洋水產部於今年7月10日宣布,將把目前位於世宗特別行政區的辦公大樓搬遷到釜山,而且新辦公大樓選址也已確定。這是李在明總統於6月就任後的指示,海洋水產部準備於年內完成辦公廳舍之搬遷工作,以透過將海洋水產部遷移到擁有南韓最大魚市場與港灣設施的釜山,進一步強化該市發展成為海洋產業之核心城市。 新辦公大樓共計2棟,分別是位於釜山東區的IM大樓(本部)與協成大樓(分部)。而且與海洋水產部業務有關之釜山北港再開發地區也在此一附近,辦公大樓足可容納海洋水產部約850名員工。未來一年內,海洋水產部將與釜山市政府合作,做好搬遷配套設施之建設,以支持員工之居住設施等。 據悉李在明總統就任後立即召開國務會議,會中指示推動將海洋水產部遷往釜山的計畫,這是他在大選期間的競選承諾之一。7月1日海洋水產部成立以金晟範次長為召集人的搬遷推動小組,開始籌備海洋水產部之搬遷事宜。釜山市市長朴亨埈於10日個人社交網站上表示:「釜山市已向海洋水產部提供19處適合作為海洋水產部遷移之候選地點,釜山市將盡最大努力協助該部實現搬遷相關事宜,將不遺餘力提供必要之支援。」 另一方面,現在海洋水產部所在地世宗市市長崔旼鎬於7日則致函給總統表示,南韓三分之二中央政府各機關之辦公大樓均位於世宗市,李在明總統雖然承諾將總統府及國會大廈遷移至世宗市,但決定將海洋水產部遷移到釜山市,他對此則表達遺憾之意,並表示「這有違行政首都形成的政策」。除首都首爾之人口集中外,距離與北韓之軍事界線也只有50公里,為此南韓各部會移至南韓中部之世宗市已有10年以上。

於日本時間2025年7月30日所發生規模達8.7級,且震央在俄羅斯堪察加半島周邊的大地震,其後伴隨而來的海嘯,使得位於日本宮城縣、岩手縣及三重縣等本州沿岸的牡蠣養殖場等相關養殖設施出現設備流失與毀損等災情,相關消息也在2025年8月1日中午前對外發布。然而,發生災情的海域僅限一部分區域,對於日本從秋季開始的養殖牡蠣生產活動所造成影響有限,所以很有機會平安落幕。 在宮城縣,位於其北部及中部地區的牡蠣與帆立貝養殖設施,用來連接養殖設備固定錨繩索出現斷裂與纏繞等相關災情。在氣仙沼市,儘管用於牡蠣養殖的船筏有發生大量流失案例,然而使用固定錨的一般類型的船筏就沒有出現流失的問題。雖然受到本次地震影響區域今後將進入復原重建過程,但JF宮城縣漁會關係人士根據現況就已經預測,「儘管這波災害對於當地所生產養殖商品看起來也會造成些微影響,但應該還不到嚴重程度」。 在岩手縣,部分養殖設施已經受到影響,但詳細情況還在持續確認中。然而,根據JF大船渡市漁會與JF廣田灣漁會等經營牡蠣養殖產業團體的說法,目前只有「部分區域的垂吊式養殖設施固定錨出現些許錯位情形而已」,並沒有其他流失或毀損等通報訊息傳出。 在三重縣,目前已經傳出3件災情消息,包含鳥羽浦村地區的牡蠣養殖專用船筏流失372艘、南伊勢町小型定置網漁業有1處出現網具毀損情況,以及的矢灣珍珠養殖設施發生漂浮綁定繩索斷裂問題。雖然有關養殖專用船筏災損今後將進入復原重建階段,但是針對養殖牡蠣是否有出現脫落流失情形調查工作,則是從現在才要開始著手進行。 在北海道,屬於根室市管轄範圍內的JF羅臼漁會及JF落石漁會,在針對海嘯警戒提醒通知及警報發出的當下,便停止所有關於水產品卸貨入庫與競標等作業活動。除了在根室市市內與標津町的加工業者中斷工作進行等,使得相關生產活動停頓下來外,前往本州的貨輪也無法出航,導致要運往主要消費市場的貨物出現延遲抵達等問題。另一方面,包含養殖業相關設施在內,關於漁具與漁船受災情形則還無法確認。 至於俄羅斯國內的地震災情部分,屬於薩哈林州政府管轄範圍內的北千島群島地區,主要是發生海嘯所導致的洪水氾濫災情,而關於堪察加地區所傳出的受災訊息則十分有限。 只不過,儘管擔心海嘯所造成洪水氾濫問題可能導致裝載在陸上倉庫內的鮭鱒產品會出現流失情形,但是針對紅鉤吻鮭等魚類,也有市場關係人士抱持著「就現況而言,魚群主力是洄游到(從震央來說,是屬於相反方向的)堪察加半島西部水域,所以應該不會受到太大影響才是」等這樣的看法。 除此之外,東京電力控股公司(以下稱東電公司)原本規劃要在2025年7月31日前,針對福島第一核電廠的多核種除去設備等處理水(ALPS處理後廢水)完成排放入海的相關作業,但現在也已經發布消息表示將展延至原定的2025年8月1日後。 由於受到發生在俄羅斯堪察加半島周邊大地震所引發海嘯的影響,東電公司從2025年7月30日起便暫時停止將ALPS處理後廢水排放入海相關作業。該公司表示,一旦確認相關設備都處於安全狀態後,就會重新恢復排放入海的相關作業。

根據Undercurrent News於2025年7月30日的報導內容,針對加拿大東海岸紐芬蘭(NF)地區本季所生產的冷凍抱卵柳葉魚商品,當地加工業者已經向東亞地區的消費市場買家提出史上最高水準的報價金額。這是因為來自冰島與挪威所生產同類型商品供應量減少緣故,使得加拿大的商品行情看漲。然而,亞洲地區買家紛紛表示,這樣的行情實在是「脫離現實」。因此,決定最終成交價格談判過程看起來將會進入長期拉鋸戰。 根據數個市場消息來源指出,其中一家加拿大大型加工業者於2025年7月上旬提出報價金額後,其他業者也隨之跟進。一開始的報價條件是每公斤不到40尾包裝規格,採取成本加上運費(C&F)處理方式,一公斤要價6.00美元,接下來依序是41至45尾包裝5.60美元、46至50尾包裝5.20美元、51至55尾包裝4.80美元、56至60尾包裝4.40美元,以及61至65尾包裝4.00美元不等。 不管是哪種規格,由於在挑選時以100%都必須是雌魚為前提,實際交易價格會按照70%至100%等不同雌魚佔比而有所調整。與前一年大約2至3美元多一點的價格相比,今年價格的確大幅上漲。 加拿大加工業者之所以在價格上會如此強勢,主要是因為今年出口同類型商品的其他國家,像是挪威已採取禁漁措施,而冰島所核發的漁獲限額僅有4,500公噸而已。挪威所生產以雌魚佔比80%為標準的商品,採取C&F處理方式,一公斤飛躍式上漲到4.1至4.2美元,但仍有部分的日本買家購入進口。 針對加拿大NF地區所生產的全新商品,好幾個日本買家都指出,「如此高的價格水準,真的很難讓人下手購買」。還有日本商社強調,「這樣的價格設定實在是強人所難,不只是日本,連其他國家的買家也無法輕易出手購買,看來買賣雙方將會陷入針對價格調整的長期拉鋸戰」。 部分日本商社也提到冰島所生產商品根據推估還有數千噸銷售剩餘後的庫存貨,以及該國科學機構已經發布2026年漁季的資源狀況不及5萬公噸的初步建議等情形。因此,相關商社就認為,「目前狀況就是不會急切想要購入價格高昂的加拿大產品,且事實上也沒有空間囤貨」。然而,根據上述日本商社所提供消息指出,冰島當地庫存商品,「雌魚比例很低,且是以不適合日本消費市場偏好採用鹽漬方式處理整捆販賣為主」。此外,相關商社還補充表示,有關冰島的科學初步建議,「根據今後的資源調查結果,還是會有變動可能,所以也僅止於參考而已」,另也提及「目前規劃是將前一年所捕獲價格較便宜的原料集中處理,同時靜待明年產卵期漁季」。 2025年加拿大NF地區所生產柳葉魚商品體型,是以每公斤46至50尾,以及51至55尾的包裝規格為主,魚體組成偏大。商品主要消費市場,一直都是日本與中國,以及台灣等東亞地區。在日本會以鹽漬方式處理,而在中國或台灣則也會在冷凍狀態下直接拿來燒烤,或用作路邊攤的食材。日本的買家就表示,「不論是在台灣還是中國,雖然也存在偏好較大體型,但因為都傾向價格便宜的商品,(在購買時)還是會以較小體型作為主要對象」。 另一方面,加拿大NF地區於2025年的漁季,至7月下旬差不多就已經結束。今年的漁獲限額,與前一年相同,都是2萬4,758公噸,其中最大量的1萬4,533公噸是劃分給位於NF地區東邊的大西洋水域,分別被稱作是2J3KL及3Ps的區域。累計至2025年7月26日為止的漁獲量,在Bonavista海灣水域為1,883公噸,在Trinity海灣水域為2,142公噸,兩者均超過漁獲限額上限。此外,從狐狸岬開始,一直到漢普登與聖母灣等地漁場,因為也超過漁獲上限,目前已經不再開放漁撈作業。 有關加拿大NF地區2025年漁季的魚價問題,當地漁撈業者與加工業者兩大產業團體針對保證最低為A等級商品(體型為每公斤55尾以下的包裝規格、殘餌率10%以下、雌魚比例40%以上),已經達成每磅0.40加幣的共識,與過去兩年每磅0.25加幣行情相比,價格呈現大幅度上揚。於2024年時,Barry集團等6家企業曾自願以每磅0.30加幣的價格進行收購。

今年7月24日加拿大生物技術公司WildTech DNA在日本東京都文京區中央大學茗荷校區發布了全球首個簡易現場物種辨識原型試劑盒,可使以前辨識機構要花幾個月時間才可辨識之物種,縮短到20分鐘,成本也降低到傳統方法的20分之一左右。在水產業的應用中,不論是烤鰻或是玻璃鰻苗,以此一試驗盒均可分辨其是歐洲鰻、日本鰻還是美洲鰻。當日該公司向國內進口商社介紹了該系統之功能及使用方法,並聽取回饋意見,預計該產品於半年後正式上市。 該試劑盒旨在即時檢測生息在惡劣環境中的雪豹與馴鹿等珍稀物種的DNA,以保護這些物種之遺傳資源與打擊其非法野生動物貿易而開發。事實上,可攜帶式的試劑盒已問世一段時間,但由於其價格昂貴,使用程序複雜且準確性又受到質疑,因此尚未普及化使用。為此該公司歷經9年努力解決了所有課題,並於半年前完成原型試劑盒。 此一原型試劑盒附有裝置測試藥品的試管,以及圖文並茂、色彩鮮明、簡單易懂的說明書。其基本操作步驟是按照說明移動含有測試樣品的液體。大約20分鐘後,就可以根據條帶的數量與位置確定是否已識別出特定物種,就像在PCR測試一樣。該公司共同創辦人Rahul Chaudhari博士為了強調該試劑盒的易用性,表示「其精簡操作設計,連我9歲女兒都可以操作」。 此一試劑盒測試樣本為只要有測試對象生物之組織、血液或糞便30毫克以上,就可以進行識別測試。即使測試之對象生物經過加熱調味也可以進行判釋,就玻璃鰻苗而言,只要其在活的狀態下運送之水分就可當樣本並測試出來。至於辨識之靈敏度方面,迄今為止百分之百的判別率、信賴度相當高。目前該公司除已經與加拿大政府簽訂在加拿大國內測試契約外,並且收到華盛頓公約(CITES)秘書處以歐洲物種為測試對象物種測試項目的詢問。目前該原型試劑每一檢體之測試成本為40加元,商品化後,測試成本可進一步降到5加元以下。目前該原型試劑可檢測之鰻魚有2種方式,一種只檢測需求量大的歐洲鰻,另一種則可以同時檢測日本鰻與美國鰻的存在與否。 據該公司共同創辦人娜塔利.施密特博士表示:「該試劑盒不只可用於野生動物之保護,用之於食品之溯源也值得期待。本公司希望透過此一技術與日本合作,為日本之物種保護、公平貿易與食品透明度做出貢獻。」本次在日本的揭幕日中,還進行了此一試劑盒之驗證實驗,即用之於判別市售鰻魚之種別。參與之日本人表示「此一試驗學生時代雖然曾做過,但像此一試劑盒以圖示使用方法,既易使用,又十分便利,值得導入並利用」。 至於此次說明會與體驗會的目的,主辦之中央大學法學院教授海部健三表示:「日本之進口業者會在不小心狀態下進口沒有附出口證明書之歐洲鰻,檢查驗種技術欠缺一直是一個問題,此次之說明驗證技術資訊,希望國人能接納!」而該公司共同創辦人之一的施密特博士在籲請日本合作普及應用此一技術中,也表示「該公司除了提供類似此次機會向感興趣的各方介紹此一新開發之套件外,她自己的研究中已在使用該套件,以證明其使用便利性並帶來新的發現」。

為歐洲漁業發聲的歐洲漁業總會(Europêche)對於歐盟漁業暨海洋事務執委Costas Kadis主持海洋空間規劃(MSP)指令實施對話會議表示歡迎,這項重要對話會議是其中一項承諾,歐盟執委會於2026年3月發布MSP實施報告前,必須讓利害關係人參與,並使海洋政策與實際真實情況一致。Europêche警告,傳統漁場正因為各種活動相互競爭空間的壓力而流失,其中離岸風場和海洋保護區造成的壓力最大。 Europêche常務理事Daniel Voces表示,渠等對這項倡議表示歡迎,因為歐洲海域正處於關鍵轉折點。能源、礦業、運輸、旅遊及保育等活動對海洋空間的需求快速增長,漁業卻成為唯一萎縮的藍色經濟行業。雖然生產低碳、健康且可持續的糧食會帶來巨大價值,但是缺乏有效空間規劃保護措施,使得漁業日漸邊緣化。 Voces強調漁業前景堪憂,根據推估2025年英國近五成EEZ可能會禁漁,所有跡象顯示全歐洲海域都可能出現類似趨勢。雖然Europêche認同實施有效海洋保護區和淨零目標之必要性,但對未來空間需求規模的預估是前所未見的,還會對漁業部門存亡帶來嚴重風險。空間擠壓問題會增加營運成本,引起安全顧慮,並提高燃油使用量及碳排放量。諷刺的是,此問題逆轉了歐洲船隊自1990年起已減少52%碳排放量的進展。 與農民不同,漁民未擁有生產區域的產權,所以容易遭受不斷變動及失去捕撈許可的風險,被排擠至傳統漁場外的情形相當普遍,導致漁獲努力量劇烈變動,過度集中於少數區域,這種漁場過度擁擠的情形會導致漁具衝突,漁獲組成困難,並讓當地魚群壓力增加。作業範圍有限的小型船隊面臨更大衝擊,幾乎沒有可行替代方案。Voces強調,「到別處釣魚」這句格言只是在逃避問題。 Europêche對歐盟政策制定者的訴求 Europêche呼籲政策制定者將此次對話會議視為讓MSP指令更現代化與再平衡的重要機會,其主要訴求如下: 一、將漁業和糧食主權視為優先事項,並優於公共利益,類似歐盟自然復育法中的再生能源。 二、確保漁業利害關係人必須儘早且有意義的參與所有規劃和決策過程。 三、對所有藍色經濟部門適用以生態系統為本的方法,實施平等的環境審查。 四、對海洋空間的變動,累積性影響及權衡採納健全評估。 五、對傳統漁場實施健全的影響評估和保護措施。 六、根據個案具體情況實施漁區關閉和潛在漁業排除。 七、在離岸風場和海洋保護區周邊海域根據漁具類型實施緩衝區,減緩對漁業的社經影響。 八、透過調整法規,消除障礙,推動藍色科技發展並促進技術合作,推動真正的離岸風電場,保育區和漁區共存與共置。 九、設計具體緩解措施與財政支援方案,協助漁民適應不可避免的遷移。 十、加強跨境合作與海域合作。 十一、優先考慮空間密集度較低的技術,例如潮汐和波浪能,該等技術對環境影響較低,與漁業兼容性更高。 Voces表示,漁業是歐盟戰略目標的盟友,而非阻礙。渠等必須採用新的積極共存模式,取代現行的排擠行徑。 執委會於歐盟海洋公約(EU Ocean Pact)宣布,計畫於2027年前修訂現有MSP指令,利用海洋潛力對歐洲的韌性,糧食主權,能源供應,安全和競爭力發揮重要功效。執委會也將加強與國際倡議的合作,特別是強化跨部門協作及更有條理的海域管理方法。執委會亦規劃簡化程序,減輕行政負擔。

目前日本國內的鮪魚生魚片市場行情急遽上升中。以作為生魚片指標之台灣船於印度洋捕獲之大目鮪為例,其獨航船到日本卸售大型冷凍大目鮪(40公斤以上)價格從每公斤750日圓,於2024年12月底就復甦到800日圓,半年後之2025年6月已上修到每公斤850日圓,一個月後單價又上升到900日圓,其單價向上修正期之間隔所以這麼短,其背景原因是2024年台灣大幅減船之故。不過也有人指出,其減少的大部分是由目前停泊中的船隻,「實質上其作業中船隻數量並沒有太大變化」。再者南韓在作業中船隻數也減少,而中國則由於其國內景氣下滑,出海之漁船受限等,因此國際上遠洋延繩釣船於作業中船隻數減少。基於上述原因,鮪延繩釣漁獲前景不明,導致日本生魚片市場行情轉為上升趨勢。加速日本生魚片價格上漲的另一個要因是因為各國多在等待對日本出口之時機,「本來應該到貨的生魚片原料魚卻滯留在生產國」。 當然包括日本延繩釣船隻在內,於海上仍然持續捕撈大目鮪與黃鰭鮪。2025年1月與2月,與往年之預期一樣,其運搬船將這些漁獲集結到日本。如此一來不只確保日本有足夠的生魚片原料魚,也觸發漁民出海捕漁之意願。然而,此一市場行情可以持續多久?今年進入量販店之鮪魚以特賣品型式零售,其銷售機會大為增加。雖然其他生魚片商材價格也在上漲,但毫無疑問鮪魚生魚片數量與價格均十分穩定而再次引起消費大眾的青睞。如果生魚片價格持續上漲到900日圓/公斤,或者持續上漲,也不會有問題,但可別像2022年般,因生魚片價格持續上漲,導致消費大眾對量販店失去耐心情況。 今年上半年另一個顯著特徵是運搬船到日本港口後滯港時間有效被抑制。為了避免重蹈去年之覆轍,各交易公司全力做好提前調度與確保冷凍庫艙位空間狀況下,各方齊心協力,有效地防止運搬船長期滯港現象。再者去年於大西洋作業之部分延繩釣漁船,其靠運搬船補給必要物資有延遲之現象,這是由於運搬船數量減少之故,今年為了避免重蹈覆轍,減少運搬船在港口等待天數,以提高其利用率。 另一個問題是2025年太平洋黑鮪漁獲配額開始增加,即其30公斤以上大型魚配額增加50%、小型魚(不滿30公斤)配額增加10%。因而就日本豐洲市場1-7月卸售之日本產野生太平洋黑鮪就有1萬3,420尾,比前一年增加15%。然而,其中也有一些黑鮪是以前沒有捕撈過太平洋黑鮪之漁民所漁獲的,有些人對其品質提出質疑。而且日本剩餘之太平洋黑鮪配額將於今年年底前用完,與冷凍大目鮪、黃鰭鮪等生魚片食材之競爭將無可避免。 另一方面,今年大西洋鮪類國際保育委員會(ICCAT)年會中將討論大西洋黑鮪漁獲配額問題,如果東大西洋水域,漁獲配額增加的話,那麼對地中海沿岸國的養殖黑鮪生產量勢必有很大之影響。再者川普總統的對等關稅也是一個重大議題,美國原本宣布從今年8月1日起從墨西哥進口商品課徵之關稅上升30%,隨後又宣布此一命令延期90天才生效。而美國與歐盟已就對等關稅達成15%之協議,因此3個月後,美國是繼續從墨西哥進口生鮮的黑鮪,還是以15%稅率擴大從地中海進口黑鮪尚在未定之數。因此有待對等關稅確定後判斷,其判定可能引起連鎖反應,日本之生魚片市場行情不可否認也可能受到波及。 又,以養殖產品為中心,日本產黑鮪出口到中國也已解禁,假使出口到中國之數量恢復到禁止措施以前的話,日本現在的供應體系將會隨之變化,有待持續密切關注解禁後之出口情況。

日本水產廳於今年7月15日宣布,太平洋黑鮪廣域管理國際會議未能就其漁獲管控規則(HCR)的情境選擇達成協議。水產廳表示,會中主張在維護資源安全水準下確保充足漁獲配額之日本提案,與美方主張進一步增加黑鮪資源量南轅北轍,雙方意見分歧很大,使原本最早明年漁汛期即可實施漁獲配額增加之計畫又被擱置,但水產廳表示,水產廳仍將持續進行必要之談判。 為了東西太平洋共同導入適合中長期的漁獲管控規則(HCR),中西太平洋漁業委員會(WCPFC)之北方科學次委員會(ISC)與美洲熱帶鮪魚委員會(IATTC)成立之聯合工作小組於今年7月9-12日在日本富山市召開會議,會議結束後繼續召開ISC,並於15日開幕。 根據ISC去年更新之調查結果指出,太平洋黑鮪資源水準已提前於2021年達到恢復初始資源量(Bo)20%的下一期程之目標參考點,2022年更復甦到23.2%Bo,因此此二資源管理組織同意建立一個基於依資源水準狀況而設定漁獲配額的HCR,爾後依此一規則,幾乎可以依新資源評估結果,自動算出當年的漁獲配額。 在可供選擇的HCR中,日本本次的提案是資源復甦以維持在Bo之25%為目標,一旦降至20%以下,則將恢復先前實施的漁獲管控措施的情境。在此一提案的情境分析下,中西太平洋的許可漁獲量(TAC)的試算,30公斤以上大型魚可由現行的1萬1,869公噸,增加到1萬4,836公噸。30公斤以下小型魚可由現行之5,125公噸增加到5,161公噸。台灣與南韓的立場也與日本接近。然而會中美國提案則是以Bo 40%為資源復甦目標,如果資源水準降至Bo 25%以下。(大致是相當於目前之資源水準)那麼漁獲壓力就必須加以限制。 據日本代表,水產廳資源管理組審議官福田工表示,美國在會中介紹以其娛樂海釣漁獲數據指標之一顯示,美國水域的小型魚來游量有減少傾向。而盛行黑鮪養殖之墨西哥,去年因黑鮪漁獲配額增加,其箱網養殖滿限,加上黑鮪國際市場十分低迷的經濟面考量,對再增加黑鮪漁獲配額採取慎重態度。因此在此次聯合工作小組會議中,重點放在確認各國的主張,尚未縮小到就HCR採用情境之提案做出任何決議,而留待繼續討論,為因應協議之必要,聯合工作小組也可能檢討召開中間會議,以明年的聯合工作小組會議取得共識為目標。 另外,有關太平洋黑鮪的監測與違規取締措施方面,明年的聯合工作小組將討論各國採取一致之措施,關於將非法捕撈的黑鮪排除在市場交易的漁獲證明制度(CDS),以明年能達成協議為目標,持續進行討論。日本從明年4月起已將太平洋黑鮪納入其水產品流通適用法的管理對象魚種,希望各國盡可能採用目前日本的TAC漁獲通報系統。假設明年能達成協議,其實施試行期與週知通告,通報系統之開發等,預期其真正一體適用可能要數年之時間。

日本從2026年4月起,將以「水產品流適管理辦法(下稱流適法)」,規範大型太平洋黑鮪(體重30公斤以上)的漁獲交易,以避免非法捕撈之太平洋黑鮪(下稱黑鮪)漁獲在其國內流通。為此,水產廳在其官網上發表1份長達49頁的問答集。有關黑鮪漁獲處理方式,包含全魚(去內臟,下稱RD)、GG(去鰓及內臟)以及DR(去頭、尾、鰓及內臟)等。問答集內提及GG及DR型態之小型黑鮪(體重未滿30公斤)、RD型態大型黑鮪將納為流適法之管理對象。 今年5月30日日本農林水產部發布有關漁業法及特定水生動植物流適管理辦法相關修正條例之際,相關問答集已準備就緒。本次修正條例管理對象僅針對處理前之大型黑鮪漁獲,排除已處理成魚片(Fillet)或生魚片(俗稱赤身)等加工後之漁獲。然而,GG或DR型態小型黑鮪漁獲、或地區總許可漁獲量(TAC)報告中大型黑鮪漁獲亦受流適法納管。 RD、GG及DR型態之養殖或進口大型黑鮪漁獲,亦成為流適法納管對象,並排除預計成為冷凍或加工品之漁獲。針對大型養殖用魚苗,漁撈業者被賦予須將其計入TAC進行通報,且販賣前須進行交易通報,以及將交易過程製成紀錄並留存等義務。 對於運送RD、GG及DR型態大型漁獲之貨運業者,以及進行鮪魚解體秀或不直接販售RD、GG及DR型態大型漁獲之零售業者,兩業者均無須進行通報作業。惟零售業者使用RD、GG及DR型態漁獲進行解體秀,於購入黑鮪時,必須將交易過程製成紀錄並留存。 同樣地,魚市場盤商倘若是在自家店鋪販賣魚片之情況,亦無需進行經營者通報作業。進行解體秀之零售業者倘販售的是RD、GG及DR型態漁獲時,必須進行經營者通報作業。經營者事前通報作業自今年10月1日起實施。 有關水產廳所發布流適法之問題集,張貼於其官網「按領域分類資訊」之「有關水產品加工、分銷及消費資訊」項下,「特定水生動植物流通相關管理辦法」、「法規相關資料之問題集中揭載」頁面(網址為jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika.html)。

美國西太平洋漁業管理委員會(WPRFC)授權,對所有在夏威夷和美屬薩摩亞作業的商業性延繩釣漁船,強制執行電子監控。 由於觀察員數量因經費限制而逐漸減少,該委員會認為有必要採用電子監控,以充分掌握漁業作業情況,並確保遵從瀕危物種法(ESA)及海洋哺乳動物保護法的相關規定。電子監控設備將隨機安裝於漁船上,直至2027年前,全部161艘船皆須安裝完成。 最重要的是,WPRFC已確保有足夠資金,可用於安裝電子監控設備並支付至2027年該計畫的行政管理費,表示漁船船主不用擔心需負擔安裝電子監控系統的費用。委員會成員建議,聯邦政府應負擔2027年之後,執行電子監控計畫的經費。 美屬薩摩亞地區副主席Archie Soliai在一份聲明中表示:「無論是觀察員計畫還是電子監控,都是聯邦政府的委任,而我們現在討論的是一項無經費的委任。我們近幾年一直聽到美屬薩摩亞延繩釣船隊經營困難的消息,這讓我很難支持2027年後須由產業來支應原本該由聯邦政府負擔的經費。」 如果聯邦政府不涉入,漁船船主可能須自行負擔每三年更換攝影機的費用,以及系統的基本維護費。夏威夷延繩釣協會執行長Eric Kingma則表示:「我們支持強制執行電子監控,但如果主管機關不願承擔費用,我們本身也無法負擔。」 WPRFC也指示相關人員舉辦工作坊,並與NOAA漁業局及漁船經營者合作,制定漁船監控計畫。委員會也通過一項新訓練規定,確保延繩釣漁船船員能正確處理並釋放受保護物種。

全球前30大鮪漁業公司中僅4家公布其漁獲數據,將投資人暴露於供應鏈風險之中。 Planet Tracker追蹤隸屬於世界上規模最大的數家鮪漁業公司的2,153艘漁船,結果首度揭示這些公司對漁獲量報告不足。 包含Albacora、Maruha Nichiro、 Dongwon、Bolton Group和Sajo在內的數家公司是有滅絕危機鮪魚的主要捕撈者。據估計,前30大鮪漁業公司的56%漁獲量是無法追溯的,且許多隸屬這些公司的漁船進行捕撈作業時關閉船位追蹤系統的時間比啟動時間還長。 Planet Tracker發現改善漁獲量資訊透明度將帶來正向的財務結果,同時對於減少投資人風險也是必要的。隨著聯合國海洋大會落幕,Planet Tracker的新研究首度揭示世界前30大鮪漁業公司的真實漁獲量,儘管這些公司的公開資訊高度不透明。 這份名為《翻轉鮪魚產業:投資人必需要求改善鮪魚產業透明度》的報告利用Global Fishing Watch的資料重新建構全球2,153艘鮪漁船依物種及區域分類的漁獲量。這份研究首度將詳細資料依公司及其總部所在國家分類,旨在填補這些公司公開資訊的缺失。 這份報告重點關注全球前30大鮪漁公司( Tuna 30 ),其鮪漁獲量佔全球總漁獲量的46%(240萬公噸)。其中僅4家如實報告每一筆漁獲量數據,至於捕獲的魚種類別、位置、漁法、分類等級的資訊透明度又更低,30家公司中僅1家,也就是Bolton Group公開這些數據。 在不曉得這些公司捕獲什麼、在哪裡捕撈、捕撈多少以及捕撈方式,投資人無從得知這些公司中哪些暴露在永續性風險的程度最高。雖然大多數鮪魚群並無遭到過漁,其生物量也已經銳減40%至80%。再者,在許多鮪漁業中仍存在重大生態破壞:數以百萬計的死亡鯊魚、上百萬個塑膠浮具飄浮在37%海洋表面皆彰顯這個事實。 Tuna 30總體漁獲量的12%來自於豐度非健康等級的魚群,或正遭受、可能遭受過漁的魚群。Planet Tracker估計SAPMER、中國農業發展集團和Maruha Nichiro總體漁獲量逾40%來自上述的魚群。 作為食物鏈中的頂級掠食者,鮪魚對於維持健康的海洋環境有所貢獻,並能透過在海洋表層和深海間傳遞營養達到對抗氣候變遷的效果。因此,負責任的鮪漁業是極其重要的。 然而,數個鮪魚種正遭受滅絕威脅。該研究發現Albacora、Maruha Nichiro、Dongwon、Bolton Group和Sajo可能是受威脅物種的主要捕撈者。 Planet Tracker也發現Tuna 30漁獲量的56%是黑數,亦即這些漁獲量因為缺乏漁獲所有者的資訊或是衛星數據而無法被歸類到任何一家公司。甚至,大部分Tuna 30公司的漁船進行漁撈作業時關閉AIS系統的時間都比開啟的時間還長。 這項研究估計改善漁獲所有者資訊並確實啟用AIS系統將可在未來五年內平均提升0.6%收益和1%產業價值。 Planet Tracker自然部門主管Francois Mosnier表示:「前30大鮪漁業公司中26家不公開他們捕撈的鮪魚數量令人震驚。我們的報告是具開創性,填補企業資訊公開和衛星追蹤數據的漏洞。但礙於缺乏大量數據,我們的研究依賴估算值和精密的運算模型。企業改善漁獲量和AIS使用率的資訊透明度對於幫助投資人瞭解他們投資組合的實際風險至關重要。在瞭解各公司實際捕獲什麼、在何處捕撈以及如何捕撈之前,我們無從分辨哪些公司遵從規範,而哪些則破壞了規矩。」 Planet Tracker呼籲投資人要求鮪魚公司完全公開其捕撈數據並遵守使用AIS,這是責任投資的最基本要求。

從事食品加工機械開發與銷售的石田科技株式會社(總部位於靜岡縣燒津市,社長為石田尚)參展了本次「海洋EXPO」。該公司開發了利用超音波照射冷凍鮪類並透過人工智慧(AI)自動判斷含脂量的儀器「Sonofai T-01」,並已於6月開始販售。靜岡縣長鈴木康友及副縣長平木省等人亦於日前參觀該公司的展位,並對透過該技術提升縣內重要商材鮪類的附加價值寄予厚望。 該公司結合專研鮪魚美味的東海大學教授後藤慶一的研究成果,以及富士通株式會社的AI超音波分析技術,成功研製出研究用「Sonofai T-01」原型機。該技術能在不進行切尾(透過觀察魚肉斷面進行目視判定)情況下,非破壞性地判斷冷凍鮪類的含脂量。石田科技負責製造商用檢測裝置,而其旗下的新創企業─Sonofai株式會社(同樣位於燒津市)則負責販售。 目前該儀器的檢測對象為長鰭鮪,但計畫於下一年度擴大至黃鰭鮪及正鰹。參與開發驗證實驗的東洋冷藏株式會社鰹鮪業務負責董事加藤得裕表示:「長鰭鮪單尾重量較小且單價低,用切尾選別法的效率很差,因此這臺機器非常具有劃時代意義。」其原因在於,倘能判定是否屬於可作為高附加價值商品進行販售的「鮪魚腹肉」,方能將評價反映給生產者。 石田尚亦表示,在當前人力不足的情況下,為了獲利必須處理大量小型鮪類。他說:「在勞動環境與地理條件惡劣、人才招募困難的水產業中,我們應思考該做些什麼來改善收益」。 到訪展位的鈴木縣長不僅肯定該新創事業與業界龍頭企業合作的模式,平木副縣長亦對提升縣內產品價值的努力表示「非常期待」,並給予鼓勵。

據北海道機動漁船協會之消息指出南韓2024管理年度(2024年7月-2025年6月)日本魷漁獲量為1萬818公噸,比前一管理年度大幅下降48%。雖然直到管理期末漁獲有明顯復甦跡象,但為時已晚,漁獲量幾乎只有前一年之一半,TAC的消化率不足二成(17%)。 就不同漁業別之漁獲而言,近海魷釣漁業之漁獲量比前一年成長2%,為3,865公噸,西部拖網則較上一管理年度大幅減少68%,只有1,048公噸而已,其他漁業之產量也都是負成長,如大型圍網漁獲只有62公噸,東部濱日本海水域的中型拖網也減產90%,只有45公噸漁獲。沿海小規模敷網漁業則負成長41%,為2,830公噸漁獲量。西南海區中型拖網漁獲試驗配額之作業結果,也只及前一年漁獲之28%,即只有447公噸。 就全國總漁獲量而言,南韓西海岸(濱黃海側)漁場(有大型拖網漁業、西部拖網、西南海區中型拖網及沿海大規模敷網漁業等)之漁獲量佔總漁獲量六成以上。前一年更佔八成以上,即南韓的日本魷漁場依然有顯著偏西側漁場之現象。 南韓日本魷之漁獲於2017年漁獲管理期之漁獲量超過5萬公噸,其後3年漁獲量持續減少,雖然其2021管理年度漁獲量有所反彈,但其2022年度漁獲量再度向下修正,漁獲量不滿3萬公噸,其後又持續3年下降,到2024年管理期終於跌到一萬公噸之水準。

日本中央大學於7月25日在東京召開「有關提案將鰻魚屬列入華盛頓公約(CITES)附錄Ⅱ之媒體說明會」。海部健三教授於會中就水產廳最新見解中所示「日本鰻資源充足」的結論及其所依據的事實資料進行說明,並指出這些資料無法成為推翻歐盟等方提案列入附錄Ⅱ的根據。 目前,歐盟與宏都拉斯已提案將包括日本鰻及美洲鰻在內的鰻魚屬列入CITES附錄Ⅱ。該議案預定在11月27日至12月5日於烏茲別克薩馬爾罕舉行的CITES第20次締約國會議上討論。 倘獲得參加國三分之二以上的贊成票通過,該提案將在會議結束後經過18個月的緩衝期後,預計於2027年6月5日生效。屆時,近年佔日本消費量三分之二的鰻魚進口國際貿易將全面中斷,而日本國產養殖鰻魚的生產亦將受到影響。 目前水產廳正加強官民合作,積極運作以避免日本鰻遭列入CITES附錄Ⅱ,水產廳所提相關資料則是用來回應歐盟等方之主張。該資料援引東京海洋大學名譽教授田中榮次尚待審閱的論文,其主張自1990年以來,日本鰻資源呈現恢復趨勢,且高於CITES附錄Ⅱ的列名標準;此外,其絕滅可能性低於0.02%,屬於可忽略的低風險水準。 海部健三對田中榮次論文所採用的資源量估算方法提出質疑,他指出該方法係基於有限數據建立數理模型,並使用受放流鰻魚影響較大的淡水水域漁獲量進行推算。此外,他亦根據自身過往的研究成果指出,該論文假設東亞日本鰻的成育場環境自1950年以來並未惡化,這一前提缺乏合理性。 他並主張,水產廳今年3月發布的《國際水產資源的現狀》中提到「我國的來游狀況長期處於低水準且呈下降趨勢」,與其最新見解相互矛盾。海部健三並表示,該報告中包括此句文字在內的兩句特定內容,並未被翻譯成英文版的文字一事表示懷疑,他認為:「可以合理推測,此係受到某種意圖的影響」。

東亞鰻魚學會(EASEC)於今年7月12日在東京大學彌生講堂以「鰻魚飯的未來:鰻魚種苗生產技術研究的前沿」為題進行公開研討會。在來自政府與民間部門的6位演講者中,伊良湖研究所主任研究員岡村明浩發表了「邁向完全養殖種苗量產」的話題。他表示「透過改變水溫、改變鹽度、使用液態飼料及設定禁食期,我們能夠加速將孵化之柳葉鰻培養成玻璃鰻苗,即種苗飼養期短縮2-3個月」。研究員也介紹了為加快種苗成長速度而進行的選擇性育種現況。 將完全養殖培育出的玻璃鰻之價格降低到業界可以承受的水平,其關鍵是縮短變態成玻璃鰻之前,即鰻魚稚魚(柳葉鰻)的飼育期。 岡村明浩表示,他在進行稚魚育成的基礎研究中,發現僅在稚魚活動期間將飼育水溫從23℃升高到27℃,以使飼育環境更接近自然的循環,稚魚的成長就得到顯著改善。其次他表示如果將柳葉鰻放到將海水用淡水稀釋2倍的微鹹水中飼養,稚魚就不需要消耗能量來調節體內外間的滲透壓,身體的負擔減輕,稚魚的活存率可以提高2倍,稚魚苗也長得更肥大。此外,他的研究也發現當將迄今為止經常使用的高黏度之黏性餌料更換為液體餌料時,其成長率雖然沒有變化,但存活率增加了一倍。另外為了促進50毫米以上柳葉魚能變態為玻璃鰻,他發現「2個月絕食期可以觸發其變態機制」。 岡村明浩之選擇性育種旨在縮短飼育期間,選擇成長快速的前1-5%鰻魚為親魚,目前已進行到第七代,而且隨著稚魚飼育基礎研究的進步,過去需要200天才能變態為玻璃鰻,現在有些稚鰻只要130天就變態,而且飼養後即使餌料沒有改變,其成長到親魚間之成長率也逐年加快。目前,以此一選拔育種法培育的完全養殖鰻魚僅需12-14個月就可長到1尾200克重(5P)之出貨尺寸,而一般之養殖需要17-36個月。岡村明浩也展示一般養殖之成鰻與經選拔育種養之成鰻的照片,可發現經完全養殖之成鰻全身呈黑色且體態豐滿,即易分辨。

日本水產研究及教育機構、洋馬控股有限公司及海洋論壇21(MF21)於今年7月8日宣布共同合作開發了可以大幅降低日本鰻人工鰻苗生產成本的一種新型水槽。此水槽可將生產鰻苗的成本只及2017年度開始時之1/20,降低至2023年的1,800日圓,此水槽一次可生產約1,000尾鰻苗,目前,洋馬控股集團正準備與日本教研機構合作銷售此新型量產種苗之水槽,但商品推出時間與售價尚在評估中。 據當日三個合作單位表示,此新型量產水槽之開發與先前作為飼育用實驗水槽所用的小型水槽有相同種苗生產率,但其目標是降低量產水槽之製造成本並實現量產。 如果水槽(其形狀像側放的圓柱體,頂部被切掉),水槽的直徑(高度)只要不超過50CM,就確認不會對鰻苗之生殘率與成長產生不利影響。水槽之材質以玻璃纖維強化塑膠(FRP)取代丙烯酸樹脂或聚氯乙烯,並將排水孔改放在底部成U型排水口。 最後此新完成水槽,(其直徑40公分,長150公分)的製作成本只需原飼育水槽之四分之一而已,價格便宜且大量生產。一個人約可同時操作4個水槽,在此狀況下每生產一尾鰻種苗約1,800日圓。儘管此有助大幅降低生產成本的新量產水槽在一年前就已出爐,但其研發成果於去年12月18日才獲得專利,加上配合該技術論文最近即將在學術論文期刊上發表,因此遲至今日才正式宣布新型量產水槽已開發成功。 另外,為了避免過度期待,直到最近研發團隊一直沒有進行過任何成本計算。然而負責技術面說明的水產教研機構養殖部門的鰻苗生產團隊團隊長須藤龍介就團隊研發最新情況表示「為了進一步降低生產成本,團隊正在研究進一步改進現有育種技術的同時,也轉換為利用自動投餌機自動餵食,以縮短飼育時間,並期待育種技術取得良好成果」。 洋馬公司董事長道上英二表示:「今後將全力投入於鰻苗人工量產實用化之研究。」而此一發表會最後致辭的日本水教研機構理事長中山一郎表示:「如果要以人工生產之鰻種苗來取代日本養鰻業之種苗需求,需要一億尾種苗,這仍然是一個巨大數量級,但經參與此一研究團隊之努力,已經到了實用化臨門一腳,希望盡快取得成果。」中山一郎對社會日益希望人工鰻種苗早日成真的要求,希望團隊根據現場實際狀況加速實施人工種苗量產化。

日本近畿大學於今年7月10日宣布由該校水產研究所與食品、食品添加物製造及販售商三榮源股份有限公司開發了一種不含雞蛋黃的原創飼料,可成功培育出完全養殖日本鰻種苗。 飼育鰻魚稚魚之飼料需含一定量蛋白質與脂質,而且這些成分要保持漿狀態,不會在水中溶解分離才可,鯊魚卵與雞蛋黃就發揮了此一功能。但鯊魚卵的品質與供應均十分不安定,因此通常均以雞蛋黃為之,但近年雞蛋供應不安定且價格持續飆高。為此此兩單位之研究人員從2021年4月開始此項開發研究,在由雞蛋黃、乳蛋白、酵素處理與魚粉等組成的傳統飼料中去除雞蛋黃,並因應稚魚成長階段使用黏稠劑調節飼料的黏稠度,成功的開發出原創飼料。 近畿大學水產研究所於2023年7月成功完成日本鰻之完全養殖。並於2024年5月,以此一開發之原創飼料餵養其繁殖之玻璃鰻苗成功,迄今年5月止,已生產100尾以上之玻璃鰻苗。因此此兩單位今後將更進一步融合彼此之技術,以研發可提高鰻苗生殘率之鰻苗量產技術。

日本的鰻魚養殖產業在當前正處於非常關鍵的轉變階段,因為足以影響該產業未來發展走向的相關重大事件都在同一時期發生,像是時隔約20年後再次迎來鰻苗採集的大豐收、歐盟(EU)在華盛頓公約(CITES)第20屆締約方大會即將提出把所有鰻魚屬物種列入附錄II的提案,以及日本國內的水產品流通適切化法將鰻苗納入適用對象等。值此時期,使用高濃度大豆異黃酮配合飼料進行投餵,進而改善養殖鰻魚生長情況作法也正處於快速擴張的階段,看起來有希望大幅改變今後日本養鰻業應有的合理經營模式。在日刊水產經濟新聞2025年的鰻魚特集中,除將整理所謂「鰻魚雌性化」的最新資訊外,同時還會介紹產業團體高層對外發表談話的內容,以及各主要公司所採取的應對策略。 自從於2022年年初,愛知縣的一色町透過養殖試驗成功生產出雌性鰻魚的案例傳開後,相關養殖方式之所以可以在不到5年的時間內,於業界中快速流傳使用的原因,正是利用高濃度大豆異黃酮配合飼料作為養殖鰻魚投餵飼料所帶來「鰻魚雌性化」的技術。不只是愛知縣一色町,在靜岡縣與鹿兒島縣等地的養鰻業者在這段期間也開始陸續採用相同的養殖方式。 在日本,講到鰻魚養殖,普遍都是在一般常見的混凝土製水池的上方覆蓋塑膠棚罩,藉以維持適合鰻魚生長的溫度。雖然這樣的作法有助於促進鰻魚的成長,但不確定是否是因為密閉環境會帶來壓力的緣故,日本所養殖的鰻魚也以幾乎都會出現「雄性化」的情況而聞名。儘管雄性鰻魚在年輕時,肉質還相當柔軟,但隨著年齡增長,由於體型難以再繼續增大,脂肪含量下降後,肉質也往往隨之變得偏硬而不夠柔軟。尤其是在養殖期間設定在1年以上周年養殖情況,如果遭遇到天氣變冷季節,鰻魚的品質就難以保持穩定。 另一方面,根據日本業界一直以來的說法,中國與台灣所採取露天水池的養殖模式,可以生產許多具有優良肉質,在日本又被稱為「青手」的青色鰻魚,而且「如果剖開活體鰻魚的肚子,就會發現有很多個體都是帶有卵巢的(雌性)鰻魚」。據瞭解,能夠生產出許多即使體型偏大,但是鰻魚品質依然具有高水準的原因,是因為養殖鰻魚生長在接近自然環境的露天水池緣故,而這應該也正是有高機率可以生產出「雌性鰻魚」的因素。 由愛知縣水產試驗場偕同飼料生產商共同合作開發的高濃度大豆異黃酮配合飼料,作為可以完全扭轉日本鰻魚養殖產業所面臨不利局面的技術,已經廣受業界人士關注。 在養殖鰻魚生長成為40P的規格(40尾裝成一箱總重1公斤,一尾25公克)前,將調配成最合適比例的高濃度大豆異黃酮配合飼料混入養殖飼料並進行投餵2個月以上後,幾乎100%都可以讓養殖的鰻魚出現「雌性化」現象。雌性鰻魚在生長成為10P的規格(10尾裝成一箱總重1公斤,一尾100公克)前,雖然生長速度相較於雄性鰻魚為緩慢,然而雌性鰻魚一旦成長至一定大小體型後,生長速度就會比雄性鰻魚還要快。最重要的是,雌性鰻魚即使在體型增大後,脂肪含量還是會跟著增加,在成長同時,肉質仍保持柔軟有彈性。 除此之外,於嘗試各種養殖方式的時候,可能是因為在過程中,餌料投放得不夠充分關係,未能讓所養殖的鰻魚出現100%「雌性化」結果。但即使如此,其生長效率依然肉眼可見優於採取一般方式所養殖的鰻魚,且會導致整體生產效率低下的生長遲緩鰻魚個體也不容易出現。 比起一般飼料,高濃度大豆異黃酮配合飼料的價格更高,如果想要讓養殖鰻魚達到100%「雌性化」目標,以所需要投餵數量的費用而言,就不得不做好幼魚每公斤成本多負擔15萬日圓的心理準備。為了取得上述程度的成果,進而採用將養殖鰻魚品牌化,以提升商品附加價值方式的地方,主要是東海地區的鰻魚養殖縣。對此,日本水產公司的鰻魚業務負責人員表示,「如果考慮到高濃度大豆異黃酮配合飼料對於促進鰻魚生長所具備的改善效果,就算不特意強調可以達到鰻魚雌性化的成果,光是不容易出現生長遲緩的鰻魚個體這點,對於鰻魚養殖經營者而言,已經是可以帶來充分的利益」。 據瞭解,在周年養殖模式屬於常態的九州地區,以企業規模經營的養鰻業者也已經有相當多公司決定使用高濃度大豆異黃酮配合飼料。這種飼料不單只能讓養殖鰻魚達成「雌性化」的效果,還能順利培育在野外所採集的鰻苗,減少不必要的浪費。因此,如果從有助於提升日本國產養殖鰻魚品質的角度來理解高濃度大豆異黃酮配合飼料這項技術的話,或許才是更為正確的看法。

日本長崎大學水產學院副教授八木光晴於今年7月23日發表了其研究團隊以環境DNA技術證實設置於長崎五島市之浮體式風力發電設施有蝟集魚群之效果。此一研究顯示環境DNA技術可能有助於究明導入再生能源設施對海洋環境之影響。 該研究團隊於2023年4-12月於設置風車之附近水域與對照區分別於4個地點採集海水,並比較真鰺環境DNA的濃度。結果發現,風機附近的真鰺環境DNA濃度全年都較高,即真鰺蝟集在風機的可能性高,意味著離岸風電設施對魚類行動與分布有所影響。 八木光晴指出,即使魚群聚集在風機設施附近,也不一定意味可以在該集結區進行漁撈作業,反倒是顯示風機群有改變魚群洄游路徑,使魚群離開傳統漁撈漁場之疑慮。他進一步指出其團隊將以真鰺以外魚種為對象,研究風機群對其群集之影響。 所謂環境DNA技術是藉著檢測一海域中生物來源的DNA及其濃度,以推定該生物是否存在該水域及其資源量的技術。只要採取實驗對象水域之海水即可在不必擴大勞力下,收集大量生物分布之數據。

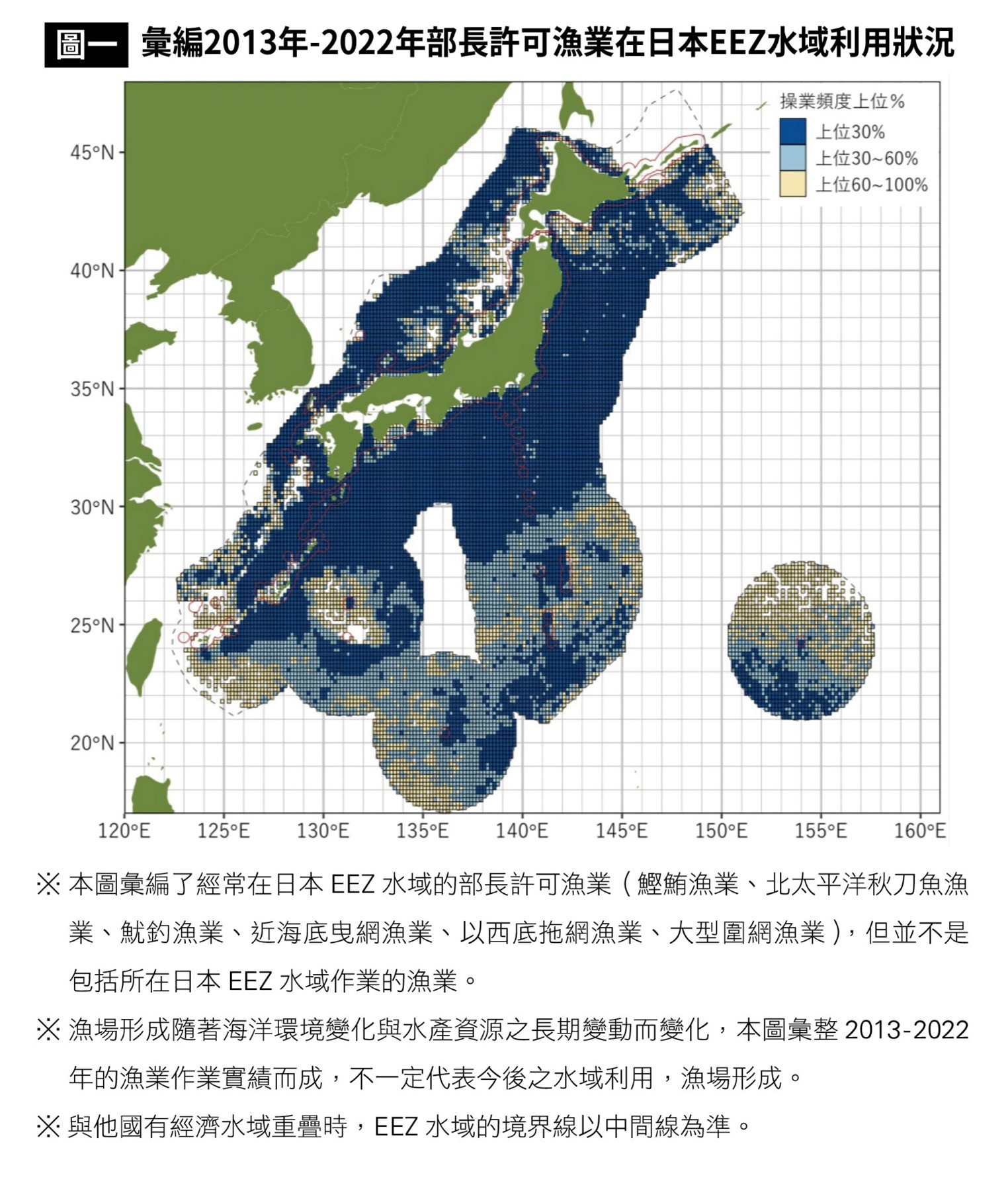

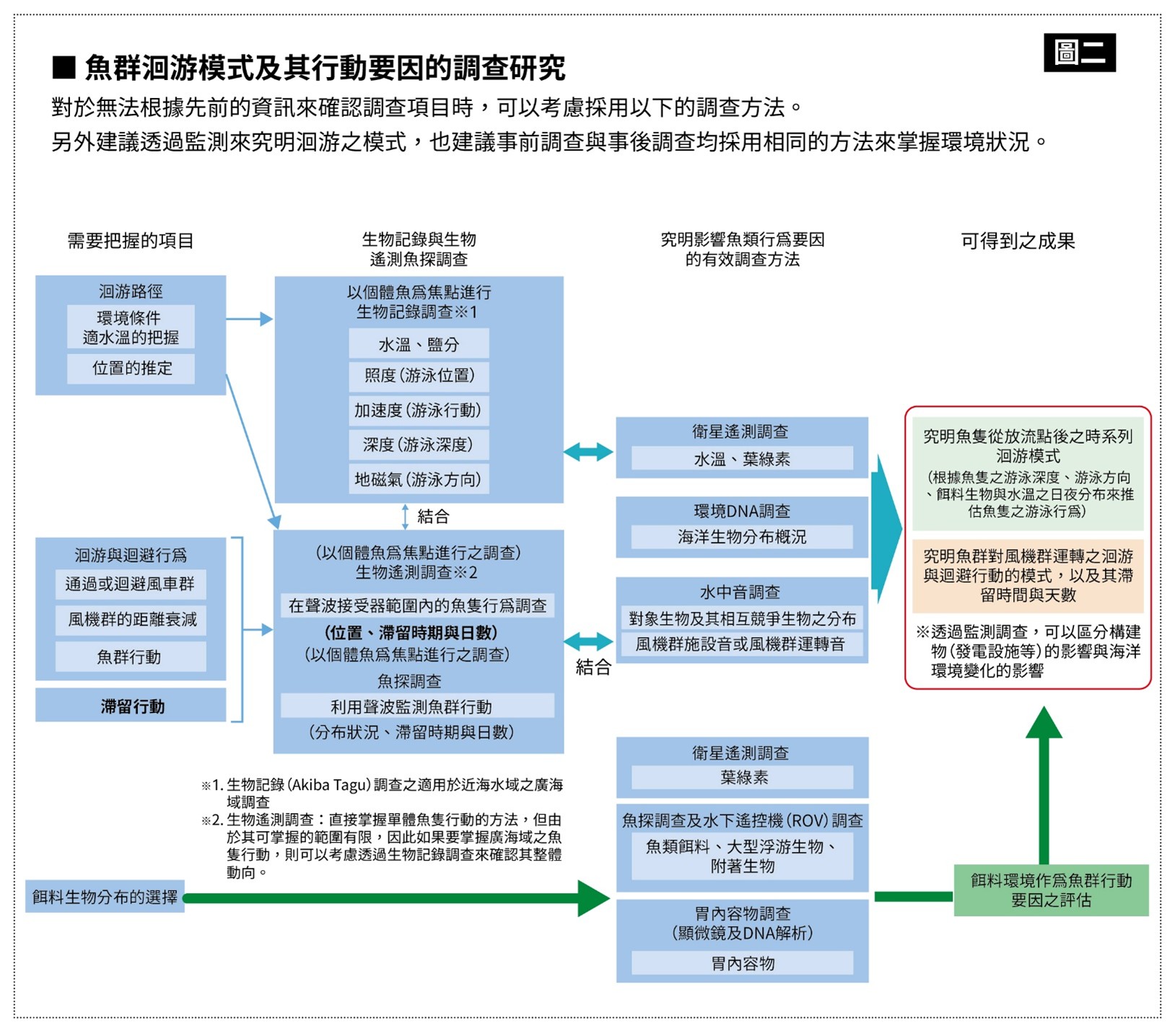

前言 雖然川普總統重新掌權後,美國再生能源發展突然停滯,加上材料成本上漲而撤消或修正其國內外(包括日本)的再生能源發展計畫,以及秋田縣陸上風機之渦輪機葉片脫落事件被媒體相繼大幅報導,但是日本國會還是於6月3日通過旨在將離岸風電擴大到專屬經濟水域(EEZ)的「關於促進海洋再生能源發電設施設置有關的海域利用」法律修正案。因此,如果日本依然將離岸風電作為再生能源來源王牌的話,筆者(長谷成人)想重新評估未來漁業與離岸風力發電應有之關係。 此次之海域利用法之修改中,有關EEZ水域實施離岸風電促進區也必須符合「計畫的實施不會對漁業造成干擾」為條件(38條1項),因此在前階段經濟產業部長與相關行政機關等經協商後指定為離岸風電招募區域時,其要件之一為「該項目的實施不會對漁業造成明顯的干擾」。(32條1項)。為了滿足此一條件,筆者想討論如何像南韓一樣,在不事先向個別漁民提供補償的情況下,讓此指定區之項目得以成立。 要克服之課題有:1)圍網、底曳網,浮延繩釣等近海漁業與離岸風電設施在物理上與空間上無法共存榮,因此指定區有必要避開上述漁業漁場之必要;2)對於在廣海域作業的近海漁民而言,僅憑個別計畫項目的資訊無法決定是否接受該項計畫,如果要做出決定,則需要提供所有相關計畫,即整體情況相關資訊才可;3)即便空間可以分開,但離岸風電設施是否會對資源帶來負面影響(如漁民收入減少)等3個問題存在。 海洋水域的整體利用情況 首先要進行「海域空間劃分」,透過風況、水深等數據,疊加漁業作業實態之數據,以提取可進行風力發展的候補水域。換句話說從漁業的角度來看,這意味著排除法律要求的「有明顯妨礙漁業作業」水域。 圖一是根據2024年10月在日本EEZ水域內作業之主要部長許可漁業提交給水產廳的漁獲實績報告,即過去10年漁撈區域的資訊彙整而成。今後急迫需要蒐集包含知事許可漁業與自由漁業等相關漁獲作業數據。期待能獲得各都道府縣的理解與合作,以及水產廳的全力促成。 此時,正如其他沿海開發經常出現的情況一樣,如果此一海區還有其他用途要求(諸如外交、國防、航運與環境等),那麼各方協調將更加困難,甚至會付諸東流。因此若能由政府對相關部會的資訊進行負面核實,然後將剩餘的水域作為「風力發展之調整候選水域」,並將海洋實際利用狀況顯示在一張圖上,將為漁民、發電企業及其他利害相關者提供離岸風電項目的更可預測性。如此的資訊透明化正是日本「海洋政策基本計畫」中所揭示的「海洋空間規劃」帶來的益處。如果經由此種方式確定的「海域候選調整區」中,加上考量經濟可行性及其他因素,相信很大程度上可滿足漁民對整體情況的要求。 對魚群洄游影響的評估 2024年筆者也曾擔任內閣辦公室設置之「究明水產資源洄游行為的調查方法諮詢委員會」並擔任召集人,會中提出透過如圖二的方法以加速累積風機設置與運轉對魚群行為影響之知識有急迫需要。 評估風機群對大範圍洄游性魚類影響不是單一離岸風電發展區、單一協議會或單一承包企業可以處理的項目,要獲得漁民理解有賴在政府主導下累積必要的知識,並在運轉後建置監測系統至為重要。 在實務上進行影響檢討時,相關風電發展區之協議會就洄游性魚類有關問題進行聯席會議也是合理的。此外,筆者個人以為,有處理因離岸風電所引發之問題,開發企業應採取積極態度,甚至聯合開發企業共同設立統一漁業振興基金等,為不幸真的遭受到意外不良影響之漁民作出共同救濟與支援的系統,這對離岸風電發展與漁民建立共識很有助益。再者筆者想補充說明的是,本文提出的漁民與發電企業商達成協議的方法,並不侷限於EEZ水域,至少此共同漁業權水域更遠的近海水域是普遍而有效達成協議的方法,歡迎參考運用。

壹、 前言 南印度洋漁業協定第12屆締約方大會(MoP12)及相關會議於本(2025)年6月25日至7月4日於模里西斯舉行,我團由漁業署遠洋漁業組副組長温祖康率吳佳峻專員、國立臺灣海洋大學助理教授張文寧、國立臺灣大學助理廖柏翔、台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會業者,以及本協會李佳蒂與會。 貳、 會議概況 一、第9屆紀律次委員會(CC9):本會議於6月25日至27日舉行,主席由模里西斯籍Meera Koonjul擔任,與會者包括我國、澳洲、中國、庫克群島、歐盟、法國(代表海外屬地)、日本、模里西斯、塞席爾、泰國、葛摩(以合作非締約方(CNCP)身分)及觀察員等。會中討論2024年遵從情形、養護管理措施(CMM)修正案與新CMM提案及IUU船舶名單等,會議概要如下: (1)本年會員提出10個CMM修正案:CMM03(資料保密)、歐盟及塞席爾分別提出CMM07(漁船授權)、澳洲及歐盟分別提出CMM12(鯊魚)、CMM13(減緩海鳥混獲)、澳洲及歐盟分別提出CMM15(底棲魚種管理)、CMM16(漁船監控系統)、CMM17(新漁業與探勘性漁業),其中歐盟提案之CMM07修訂案及CMM16修訂案已經VMS工作小組討論,故CC9建議MoP12通過,其餘修訂案交由MoP12繼續討論。 (2)本年另有2個新CMM提案:底棲魚保護區提案(庫克群島、澳洲及日本提案)及暫定配額架構提案(庫克群島提案),由於此二案於CC9會中未達成共識,故建議MoP12繼續討論。 (3)另科學次委員會亦建議修訂CMM01(底層漁撈暫定管理)及CMM02(資料標準),CC9亦建議MoP12繼續討論。 二、MoP12:本會議於6月30日至7月4日召開,主席由日本籍野村一郎(Ichiro NOMURA)先生擔任,出席成員包括我國、澳洲、中國、庫克群島、歐盟、法國(代表海外屬地)、日本、南韓、模里西斯、塞席爾、泰國,葛摩與印度(以CNCP身分參加),深海保育聯盟(Deep Sea Conservation Coalition;DSCC)、南印度洋深海漁業協會(Southern Indian Ocean Deepsea Fishers Association;SIODFA)、皮尤慈善信託基金會(Pew Charitable Trust)等觀察員。會議摘要如下: (1)措施修訂案:CMM01(底層漁業臨時管理),修訂附件脆弱海洋生態系統指標分類群及依底棲漁業休漁區措施移除有關暫定保護區條文;CMM02(資料標準),通過第10屆科學次委員會(SC10)建議修訂內容,納入魷魚漁業資料蒐集欄位及有關海鳥忌避措施欄位;CMM12(鯊魚),納入部分SC10建議,以及SC需於2026年前向MoP提出有關深海鯊魚種及船隊混獲限制及/或減緩之建議;CMM13(減緩海鳥混獲),修訂有關底延繩釣漁船海鳥忌避措施要求,及拖網漁船海鳥自願性忌避措施;CMM15(底層魚種管理);CMM17(新漁業與探勘性漁業),納入中國籍魷釣船作業區域;另CMM03(資料保密)、CMM07(漁船授權)、CMM16(漁船監控系統),修訂有關VMS資料保密之條文及要求登錄白名單漁船需於指定期限內提供船位回報器相關資訊; (2)通過底棲漁業休漁區(原底棲保護區提案):經納入模里西斯大陸礁層作業權利及修訂相關文字,措施名稱改為底棲漁業休漁區,並取代CMM01(底層漁業臨時管理)有關暫定保護區條文; (3)塞席爾表示有鑑於CCPs於CC9提出之建議,撤除其CMM07(漁船授權)修訂案;另因通過經澳洲與歐盟合作討論CMM12修訂案,歐盟撤除其提案; (4)關於暫定配額分配架構案,各方持續就此提案內容是否僅為暫定、適用魚種、分配對象、分配標準進行討論,雖庫克群島積極推動此提案,但會中仍無法達成共識,尤其塞席爾及模里西斯表示經修訂提案內容未考慮到發展中國家發展漁業需求,會中庫克群島表示有意於會期外持續討論此案,預計向MoP13提案。 (1)有關塞席爾CMM07(漁船授權)疑似不遵從案:塞席爾表示其混獲油魚之漁船均獲授權至IOTC作業,油魚非高度洄游魚種,亦未列於SIOFA 科學次委員會(SC)工作計畫或列入CMM管理,該等漁船所捕撈的油魚僅為混獲,而SIOFA CMM亦無混獲之定義。有鑑於本案複雜性,建議遵從狀態被評為未評估(not assessed)。另為解決此議題,塞席爾亦提案修訂CMM07(漁船授權)。我方及日本均發言贊同塞方發言,會中同意給予not assessed。 (2)關於歐盟籍漁船所捕撈葡萄牙角鯊是否屬專捕或混獲,歐盟堅持該等鯊魚僅為混獲,澳洲不認為1,200公噸鯊魚漁獲可視為混獲漁業,且SC10亦要求CC9訂定目標漁業及混獲漁業之定義,故澳洲提議設定專捕及混獲標準,以利秘書處評估遵從情形。經多次協商,決議有關專捕物種之詮釋自回報年度2026年起適用,即2027年檢視遵從狀態時,適用此詮釋,且不應溯及檢視2024年或2025年所捕撈的漁獲,並列入本次會議報告。 (1)日本延續MoP11決議及葛摩龍蝦漁業底層漁撈影響評估(BFIA)之會期外決議,向MoP12提案將葛摩龍蝦漁業視為新探勘性漁業,會中通過有條件暫時授權該船MoP12後至MoP13前作業。 (2)有關長體多鋸鱸(hapuka)漁業案,雖SC10已討論該漁業BFIA,但SC10未向CC及MoP提供建議,而葛摩亦未依CMM17要求向CC、MoP提供該漁業措施提案,故本次會議無該漁業措施提案。由於CNCP無法提案,會中歐盟提出可接受MoP主席協助葛摩提出該漁業CMM草案,但我國、澳洲、庫克群島均表示應依議事規則程序進行討論。最後,葛摩雖已提供措施草案,但主席表示多項會議議程尚未完成討論,裁示建議葛摩明年向CC及MoP提案。

2025年聯合國海洋大會(UNOC)於本年6月8-13日在法國尼斯舉行,有15,000科學、商業及公民團體代表等參加,其中包括55位國家及政府領導人,會中迫切討論問題為保護我們的海洋。 參加會議之英國普利茅斯海洋實驗室(PML)專家在大會不同區域有所貢獻,並主導多場小組會議,對關鍵海洋課題包括海洋酸化、氣候變遷、深海生物多樣性、公海條約及可持續海洋規劃等方面提出PML科學和政策專業知識。 大會在多個關鍵領域獲得進展: 英國國家十年委員會及世界海洋站協會主席、PML國際辦事處主任Matt Frost教授表示:由於海洋所面臨挑戰的迫切性,雖然仍須有更激進的行動,然而有19份新BBNJ批准書、有破紀錄國家領導人出席及更多投資承諾而言,因此對UNOC3而言提供了更大的動力。在通過一項政治性宣言及多項自願性承諾,加上BEFF中多個部門承諾2030年前提供87億歐元作為可持續藍色經濟之投資可謂是一項勝利。 雖然2025年UNOC有其成就,但不少評論者強調應確保該等承諾盡快並有效即時轉為落實。另外,投資者強調更明確治理框架及更佳海洋數據之必要,以鼓勵更多私部門的參與。 推動深海採礦暫停措施方面仍不確定,縱使有37個國家之支持,而若干國家僅實施有限底層拖網限制,而並非完全禁止。 Frost教授補充說,所需資源間仍有差距,政治決心是確保抱負和承諾能即時有行動配合。如今真實考驗在於將這些全球宣言轉為國家之執行,並確保在此向所分享的海洋科學專家繼續引導未來之決策。 PML科學理事Steve Widdicombe教授補充說,基本挑戰仍維持鮮明,當每年需要1,750億元以在2030年前順應SDG,但卻只募到100億元;辯論深海採礦暫停措施之推動,而若干國家仍允許破壞性底層拖網;在慶祝30%保護目標之際,而許多國家事實上僅保護其水域一個很小比例。科學對我們海洋的需要甚為明顯,目前大家必須把全球宣言與所要提供真正改變之治理框架、科學證據及真實保護措施間的缺口連接起來。 UNOC3中PML之作為:推動科學、影響及合作: PML在UNOC發揮重要作用,並參與特別活動:「一個海洋科學大會」(One Ocean Science Congress)(6月4-6日)、藍色經濟及財政論壇(Blue Economy and Finance Forum;BEFF)(6月7-8日在摩納哥召開)、海洋上升及沿海韌性聯盟(Ocean Rising & Coastal Resilience Coalition)(6月7日)、進入UNOC3磋商之「一個海洋探險」(One Ocean Expedition)、參與在哥斯大黎加召開之UNOC預備會議、對UNOC3磋商提供意見、提供PML自己的自願性委員會及PML科學理事在海洋酸化之海洋行動共同體(Community of Ocean Action)(特別由聯合國設立以支持SDG14)負責扮演聯絡點角色。 第四屆聯合國海洋大會將於2028年召開,由智利與南韓共同作東道主。